「自覚症状もないし、まだ大丈夫だろう…」——そんなふうに思っていませんか?

本記事では、「血糖が高いとどうなるのか?」を、初期症状から三大合併症、空腹時血糖の注意点、生活習慣との関係まで、医療知識とデータに基づいてわかりやすく解説しています。

この記事を読むことで、自分の血糖状態を正しく理解し、日々の食事・運動・睡眠の工夫で血糖値を無理なくコントロールする方法が見えてきます。

“自分でもできる”という実感を得られる第一歩として、あなたの健康管理にぜひお役立てください。

【この記事からわかること】

- 血糖値が高いときに起こる体の変化と初期症状

- 高血糖が続くことで発症する三大合併症とそのリスク

- 空腹時と食後血糖の違いや診断基準の見分け方

- 血糖値に影響を与える生活習慣と見直すべきポイント

- 血糖を安定させるための食事・運動・睡眠の実践法

血糖が高いとは?体のしくみと定義を知る

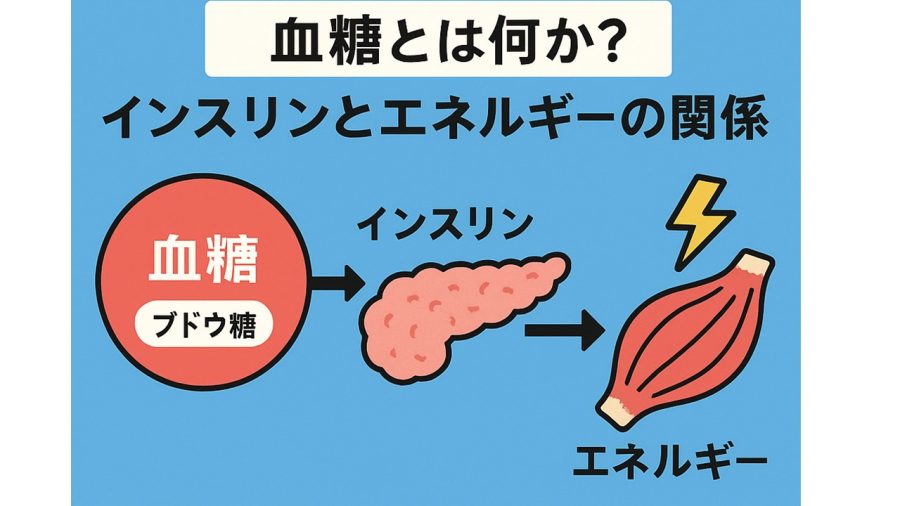

血糖とは何か?インスリンとエネルギーの関係

血糖とは、体や脳のエネルギー源となるブドウ糖のことです。インスリンというホルモンがその利用を助けていますが、インスリンの働きが弱まると血糖値が上がり、健康リスクにつながります。血糖とインスリンの関係を理解することが、血糖管理の第一歩です。

血糖とは、血液中に含まれるブドウ糖(グルコース)のこと

厚生労働省の「e-ヘルスネット」では、血糖を「血液中のグルコース濃度」と定義されています。

グルコースは糖質を含む食事(米・パン・果物など)から消化・吸収されて生成され、血液中を循環して全身に運ばれます。

ブドウ糖は、体や脳のエネルギー源として使われる

脳の主要なエネルギー源はグルコースであり、特に絶食時にも一定の血糖値が保たれるようになっています。

脳は脂質をエネルギー源として利用できないため、血糖が不足すると集中力低下や意識障害を起こすことがあります。

インスリンは、血糖を細胞に取り込ませるホルモン

インスリンは膵臓のβ細胞から分泌され、筋肉や脂肪組織の細胞に対してグルコースを取り込むよう指令を出します。

この作用によって血液中の余分なグルコースが細胞に取り込まれ、血糖値が下がります。

インスリンが不足または効きにくくなると、血糖値が上昇する

2型糖尿病では「インスリン抵抗性(効きにくい状態)」や「インスリン分泌不全」により高血糖が続きます。

インスリンの働きが低下すると、細胞がグルコースを取り込めず、血中に残るため血糖値が上がります。これが慢性化すると糖尿病へと進行します。

血糖値の正常範囲と「高血糖」の定義

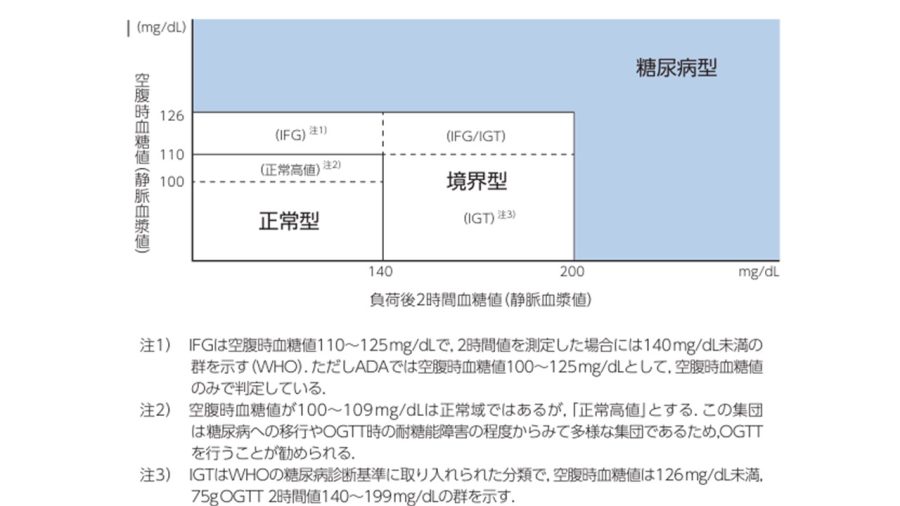

血糖値は空腹時で70〜109mg/dLが正常とされ、126mg/dL以上になると「糖尿病型」と診断されます。さらに、糖負荷試験での高値も要注意。高血糖を放置すると合併症リスクが高まるため、基準値を正しく知ることが健康維持のカギとなります。

空腹時血糖値の正常範囲は70〜109 mg/dL

日本糖尿病学会の診断基準および厚生労働省の指針に基づいた数値です。

空腹時とは、少なくとも10時間以上食事をしていない状態で、110〜125 mg/dLは「境界型(予備群)」とされ、経過観察が必要です。

空腹時血糖値が126mg/dL以上で「糖尿病型」と診断される

日本糖尿病学会の糖尿病診断基準に準拠したものです。

この数値は1回で確定されるものではなく、原則として別の日に再検査して同様の結果が出ることが必要です。

75gOGTTで2時間値が200 mg/dL以上も「糖尿病型」

経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)による診断基準です。

この検査は、ブドウ糖水を飲んだ後の血糖値の推移を測定するもので、空腹時が正常でも、食後に高血糖が現れる「隠れ糖尿病」を検出できます。

高血糖とは、血糖値が正常範囲を超えた状態で、放置すると合併症のリスクが高まる

長期的な高血糖は、糖尿病性神経障害・網膜症・腎症などの三大合併症の原因になります。

空腹時や食後どちらか一方でも高い場合は、「血糖コントロールが不十分」と判断され、生活習慣改善または医療介入が必要になります。

血糖が高いとどうなる?放置で起こる症状と病気

初期症状【口渇・倦怠感・頻尿】など

口渇・頻尿・倦怠感といった症状は、血糖が高いときに現れる体のSOSサインです。水分不足やエネルギー不足の裏に、高血糖が隠れていることもあります。これらの初期症状を見逃さず、早めの対処が大切です。

口渇(のどの渇き)は、体内の水分が失われることで起こる

高血糖では尿量が増える(浸透圧利尿)ため、体内の水分が不足しますが、これは「浸透圧性脱水」と呼ばれます。

脱水が進むと喉が渇くだけでなく、肌や唇の乾燥、集中力の低下も伴います。

頻尿は、体が血糖を尿に排出しようとするために起こる

血糖値が高くなりすぎると腎臓が再吸収しきれず、余分な糖を尿として排出されます。この過程で水分も一緒に排泄されます。

特に夜間の頻尿が増えることが多く、生活の質(QOL)を下げる要因になります。

倦怠感(だるさ)は、血糖がうまく細胞に取り込まれずエネルギー不足になるために起こる

インスリンの働きが不足すると、血液中に糖はあるのに細胞内に取り込めず、エネルギー飢餓状態になります。

このだるさは「寝ても疲れがとれない」と感じる持続的な疲労感で、他の病気と区別しにくい特徴があります。

これらの初期症状は「高血糖」に特有であり、早期のサインとして見逃してはいけない

日本糖尿病学会などでは、糖尿病の初期は無症状または軽い症状であるため、気づかれにくいことが問題とされています。

「のどが乾くから水をよく飲む」「夜中に何度もトイレに行く」など、一見日常的な変化が、初期高血糖の重要なサインとなることがあります。

高血糖が続くことで起こる三大合併症

高血糖が続くと、神経・目・腎臓に深刻なダメージを与える三大合併症が進行します。しびれや視力低下、最悪の場合は透析が必要になることも。だからこそ、血糖コントロールは“今すぐ始めるべき対策”です。

糖尿病性神経障害:手足のしびれや感覚異常

高血糖によって末梢神経の血流が障害され、神経組織が損傷します。これは日本糖尿病学会の合併症ガイドラインでも主要な合併症の1つとして挙げられています。

しびれ・感覚鈍麻から始まり、進行すると痛みに気づかず足の潰瘍や壊疽を起こすことも。両足対称に症状が出るのが特徴です。

※参考:「神経障害」糖尿病情報センター

糖尿病性網膜症:視力低下や失明の原因

高血糖によって網膜の毛細血管が損傷し、出血や浮腫を起こします。放置すると網膜剥離や新生血管の破裂により失明に至ることも。

初期は自覚症状がほとんどないため、定期的な眼底検査が重要です。糖尿病が原因の失明は、国内でも失明原因の上位です。

※参考:「網膜症」糖尿病情報センター

糖尿病性腎症:腎機能が低下し、人工透析が必要になることもある

高血糖により腎臓の糸球体が徐々に壊され、尿たんぱくの増加から腎機能低下が進行します。

症状が出にくいため、発見が遅れることが多いです。進行すると透析が必要な「腎不全」となります。日本では糖尿病性腎症が透析導入の最多原因です。

※参考:「腎症」糖尿病情報センター

命に関わるケース(昏睡・ケトアシドーシス)

高血糖を放置すると、糖尿病性ケトアシドーシスや高浸透圧症候群といった命に関わる重篤な状態に陥ることがあります。昏睡や死亡のリスクもあるため、「高血糖はすぐに対処すべき危険信号」であることを忘れてはいけません。

糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)は、インスリン不足で命に関わる危険な状態

日本糖尿病学会および医療機関のガイドラインでは、DKAを「インスリン欠乏によってケトン体が過剰に産生され、血液が酸性に傾く状態」と定義。

多くは1型糖尿病や感染症・ストレス時に起こります。主な症状は吐き気、腹痛、深い呼吸、意識混濁。重度になると昏睡や死に至ることも。

高血糖高浸透圧症候群(HHS)は、高齢者に多く、強い脱水と意識障害を伴う

HHSは血糖が600mg/dL以上にも達し、血漿浸透圧が高くなることで意識障害やけいれんを引き起こします。2型糖尿病の高齢者に多く、数日かけて進行し、ケトン体は少ないが脱水が強く、死亡率が高いとされています。

DKA・HHSいずれも昏睡や死亡に至る可能性があり、緊急の医療対応が必要

これらの状態は糖尿病の「急性代謝性合併症」として分類され、即時入院・点滴・インスリン治療が必要とされています。

放置や発見の遅れが命取りになるため、「いつもと違う症状」があればすぐに医療機関を受診する必要があります。

医療機関の受診が必要なサインとは?

・強い喉の渇き

・頻尿

・極端な倦怠感

・呼吸の異常

・意識の混濁

これらは高血糖が危険域に達しているサインです。これらの症状が現れたら、ためらわず医療機関を受診することが命を守る行動になります。

のどの渇きが強く、水をたくさん飲んでもおさまらない

高血糖により浸透圧利尿が起こり、体内の水分が大量に失われます。これは糖尿病性脱水の初期症状になります。

この状態が続くと体が水を求め続けても血糖は下がらず、逆に悪化します。

1日に何度もトイレに行く、または尿量が極端に少なくなる

初期は浸透圧性利尿で頻尿になりますが、進行すると脱水が進み尿が出なくなる=腎機能の低下を示唆。

夜間頻尿が増えた場合も、血糖上昇のサインの可能性があります。

だるさや眠気が強く、日常生活に支障がある

インスリン作用不全により、ブドウ糖が細胞に取り込まれず、エネルギー不足状態(疲労・無気力)に。

「だるい=疲れ」ではなく、血糖異常のサインの可能性もあると捉えることが大切です。

急な体重減少や強い吐き気・腹痛がある

インスリン不足による脂肪分解が進行し、ケトアシドーシスを起こしている可能性があります。

数週間で数キロ痩せる、吐き気や腹痛がある場合は緊急性が高いです。

息が荒くなる・呼吸が深くなる(クスマウル呼吸)

糖尿病性ケトアシドーシス時、体は血液中の酸性度を下げるために深く早い呼吸を行います(代償性代謝性アシドーシス)。

この呼吸が現れると、すでに重症化しているサインで、救急対応が必要です。

意識がぼんやりする、会話や判断があいまいになる

脱水・電解質異常・ケトアシドーシス・高血糖高浸透圧症候群などで脳機能が障害されている可能性。

意識障害は高血糖の最終段階の兆候であり、速やかな医療介入が命を守ります。

空腹時血糖が高いとどうなる?見逃しやすい“隠れ高血糖”

空腹時血糖の正常範囲と基準値

空腹時血糖が70〜109mg/dLであれば正常、110〜125mg/dLなら糖尿病予備群、126mg/dL以上で糖尿病型とされます。数字を正しく理解し、早めの対応が健康維持のカギとなります。

空腹時血糖の正常範囲は70〜109 mg/dL

「糖尿病診断ガイドライン(2024年版)」に準拠した値です。

空腹時とは、10時間以上絶食した状態で、この範囲内であれば、血糖コントロールは正常とみなされ、定期的な検査のみで十分とされます。

110〜125 mg/dLは「境界型(予備群)」とされる

この範囲は「空腹時血糖異常(IFG:Impaired Fasting Glucose)」とされ、糖尿病に進行するリスクが高いです。

この段階ではまだ糖尿病と診断されませんが、生活習慣の改善が強く推奨されます。75gOGTTなどの追加検査が行われることもあります。

126mg/dL以上は「糖尿病型」と判定される

日本糖尿病学会および世界保健機関(WHO)共通の診断基準です。

原則としてこの値が2回以上確認されることで「糖尿病」と確定診断されます(例外として1回で診断がつくケースもあり)。

食後と空腹時の違いと判断の注意点

空腹時と食後では血糖値の基準が異なり、どちらも正しく測定しなければ正確な診断はできません。空腹時が正常でも、食後血糖が高いケースもあり注意が必要です。血糖管理には“測るタイミング”も重要なポイントです。

空腹時血糖は、10時間以上食事をしていない状態で測定する値

日本糖尿病学会の診断基準では、「空腹時血糖」は10時間以上絶食した状態の血糖値と定義されています。

主に体の基礎的な血糖コントロール能力を評価するために使われます。検診や健診ではこの数値を重視。

食後血糖は、食後1〜2時間の血糖上昇を評価する指標

食後2時間の血糖値は、75gOGTTや日常的な血糖測定において重要な評価指標であり、糖の代謝能力やインスリン分泌の効率を反映します。

140〜199mg/dLは境界型(耐糖能異常)、200 mg/dL以上は糖尿病型とされます。

空腹時が正常でも、食後血糖が高ければ糖尿病の可能性がある

いわゆる「食後高血糖型糖尿病」や「境界型糖尿病」では、空腹時は正常でもインスリン分泌が遅れて食後に血糖が異常に上がるケースがあります。

こうした人は初期段階で自覚症状がないけれど、合併症リスクは高く、早期発見が重要になります。

診断には、測定条件や時間を厳密に守ることが重要

血糖値は時間帯・食事・運動・ストレスなどの影響を大きく受けるため、条件を統一しなければ正確な比較や診断ができません。検査前の飲食や運動などの誤差があると、数値が誤解を招く恐れがあるため注意が必要です。

空腹時だけ高い場合のリスクと糖尿病予備軍

空腹時血糖が110〜125mg/dLの「境界型糖尿病」は、自覚症状がなくても放置すると糖尿病や心筋梗塞などの重大リスクに直結します。早期の生活習慣改善が、進行を防ぐ大きな鍵となります。

空腹時血糖が110〜125 mg/dLの場合は「糖尿病予備軍」とされる

日本糖尿病学会および世界保健機関(WHO)の定義によります。

この状態を放置すれば将来的に糖尿病を発症するリスクが高いとされています。

糖尿病予備軍の段階では自覚症状がほとんどないが、糖尿病への移行リスクが高い

境界型の人の約3割が約5年以内に糖尿病に移行するとされています。

検診で指摘されても「症状がないから大丈夫」と放置してしまう人が多い点が課題です。

心血管疾患の発症リスクも上昇することが知られている

空腹時血糖の軽度上昇でも、血管内皮機能の障害や炎症反応が進行することが報告されています。

糖尿病でなくても、すでに動脈硬化のリスクは高まり始めており、「血糖が高め=安心」ではありません。

※参考:Pre-impaired fasting glucose state is a risk factor for endothelial dysfunction

適切な生活習慣改善により、糖尿病への進行を予防できる可能性がある

日本人を対象とした研究でも、適度な運動・食事管理によって発症リスクを大幅に抑制できることが示されています。

この段階は「行動すれば防げる」重要なタイミングであり、生活習慣介入がもっとも効果的なフェーズです。

※参考:肥満症と糖尿病

血糖値が高くなる生活習慣とは?毎日の積み重ねに注意

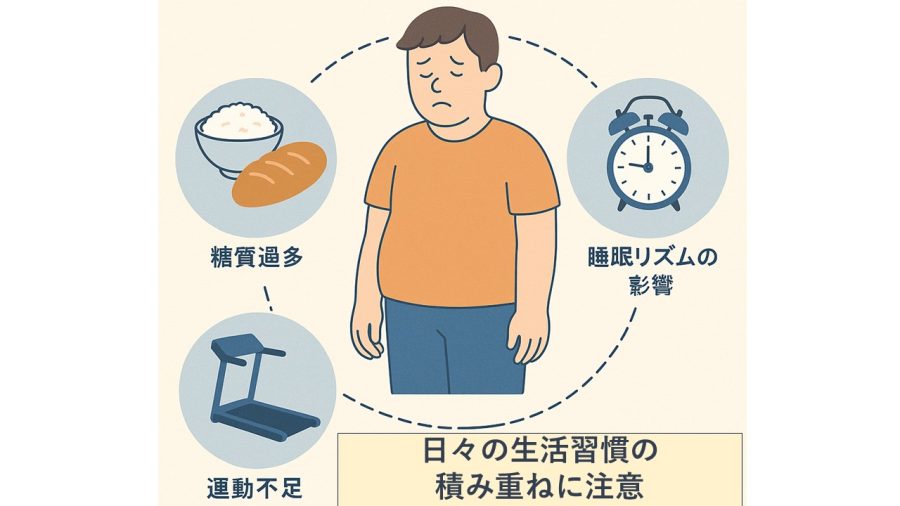

糖質過多・運動不足・睡眠リズムの影響

糖質の摂りすぎ、運動不足、不規則な睡眠――これらはすべて血糖値の乱れにつながります。日常のちょっとした習慣が、インスリンの働きやホルモンバランスに大きく影響するため、生活リズムの見直しが血糖管理の第一歩です。

糖質の過剰摂取は血糖値を急上昇させ、インスリンの働きを乱す

高GI食品(白米、パン、砂糖など)を多く摂ると、急激な血糖上昇を引き起こし、インスリン分泌の過剰反応やインスリン抵抗性を招くことが知られています。

特に、朝食を抜いて昼に大量の糖質を摂るなどの“ドカ食い”は血糖スパイクを引き起こし、将来的な糖尿病リスクを高めます。

運動不足は血糖を消費する機会を減らし、インスリン抵抗性を悪化させる

筋肉はインスリン非依存で血糖を取り込む主要な組織であり、運動による筋収縮がインスリン感受性を高めます。

ウォーキングやスクワットなどの軽い運動でも血糖値低下に効果があります。日常的な活動量の不足が継続すると、耐糖能が低下します。

参考:「糖尿病を改善するための運動」厚生労働省HP 生活習慣病などの情報

睡眠不足やリズムの乱れは、血糖コントロールに関わるホルモンバランスを崩す

睡眠不足はインスリンの分泌を抑制し、ストレスホルモン(コルチゾール)や食欲ホルモン(グレリン・レプチン)の乱れを引き起こします。

睡眠が6時間未満の日が続くと、血糖上昇や食欲増加が誘発されやすくなり、糖質過多・運動不足との悪循環を生みます。

参考:「睡眠と生活習慣病との深い関係」厚生労働省HP 生活習慣病などの情報

GI(グリセミック・インデックス)値と食物繊維が血糖値に与えるインパクト

血糖値の上昇を抑えるカギは、低GI食品と食物繊維の活用にあります。血糖をゆるやかに上げる食品選びと、水溶性食物繊維の摂取が、インスリンへの負担を軽減し、日々の血糖コントロールに大きく役立ちます。

血糖値の上昇を抑えるカギは、低GI食品と食物繊維の活用にあります。血糖をゆるやかに上げる食品選びと、水溶性食物繊維の摂取が、インスリンへの負担を軽減し、日々の血糖コントロールに大きく役立ちます。

| GI値分類 | 数値 | 代表的な食品 |

| 高GI | 70以上 | 白米、餅、食パン、シリアル、じゃがいも、スイカ、ドーナッツ、キャンディ、せんべい |

| 中GI | 56~69 | 玄米、バターロール、うどん、かぼちゃ、さつまいも、クッキー、アイスクリーム |

| 低GI | 55以下 | 大豆、全粒粉・オーツ麦パン、そば、牛乳、さつまいも、野菜類、りんご、チョコレート |

「糖質制限中に食べていいもの|シーン別・具体例つき完全ガイド」

GI値(グリセミック・インデックス)が高い食品は血糖値を急激に上昇させる

GI値とは、食品に含まれる糖質がどれだけ早く血糖値を上げるかを示す指標です。白米や食パンなどの高GI食品(GI値70以上)は短時間で血糖を急上昇させます。

急激な血糖上昇は、インスリンの過剰分泌とその後の低血糖を引き起こしやすく、長期的にはインスリン抵抗性や糖尿病リスクを高めます。

※参考:「GI値とは?食品のGI値や体に与える影響をわかりやすく解説」北海道科学大学

低GI食品は血糖の上昇を緩やかにし、インスリン分泌の負担を軽減する

GI値が55以下の食品(全粒粉パン、そば、大豆など)は、糖の吸収速度が遅いため、血糖変動が緩やかになります。

インスリンの分泌量が少なくて済むため、膵臓への負担軽減と長期的な血糖管理に役立ちます。

食物繊維、特に水溶性食物繊維は糖の吸収を遅らせ、血糖上昇を抑制する

水溶性食物繊維(オート麦、海藻、野菜など)は腸内でゲル状になり、糖や脂肪の吸収速度を遅らせます。

また、インスリン感受性を高める効果も報告されており、糖尿病予防の食事療法で重視されています。

GI値の低い食品と食物繊維の多い食品を組み合わせると、より血糖コントロールに有効

複数の臨床研究で、GI値の低い食品に加えて食物繊維を摂ることで、食後血糖の上昇がさらに抑えられることが示されています。

例:玄米+納豆+海藻サラダなど、「主食+副菜」の工夫が重要です。

自覚しづらい「血糖上昇NG習慣」とは?

朝食抜きや夜食、甘い飲み物、早食い――こうした何気ない習慣が血糖値を急上昇させる要因になります。自覚しにくい“NG習慣”を見直すことが、血糖コントロールの第一歩です。

朝食を抜く習慣は血糖スパイクを引き起こしやすい

朝食を抜いた後に昼食を摂ると、インスリンの分泌タイミングが乱れ、血糖が急上昇しやすいです(血糖スパイク)。

この影響は見た目の健康状態にかかわらず発生し、知らぬ間に糖代謝が悪化していく可能性があります。

※参考:「糖尿病の治療法」日本医師会

夜遅い食事や夜食はインスリンの働きを弱める

夜間は体内時計の影響でインスリン感受性が低下し、同じ食事でも昼より血糖が上がりやすくなります(概日リズムとの関係)。

22時以降の食事や間食は、高血糖状態が長く続きやすくなるため、肥満や糖尿病リスクを高めます。

清涼飲料水や甘いコーヒーを頻繁に飲む

液体の糖分(果糖ブドウ糖液糖など)は吸収が早く、血糖値を短時間で急上昇させます。

飲み物は「食べた感覚」がないため、糖質摂取の自覚が薄く、過剰摂取になりがちです。

「ヘルシー食品」でも隠れ糖質に無自覚なケースが多い

「野菜ジュース」「グラノーラ」「プロテインバー」などの健康志向食品にも、砂糖や糖質が多く含まれることがあります。

健康に良いと信じて食べている習慣が、実は高GI・高糖質食品の摂取源になっている場合があります。

短時間で食事を済ませる「早食い」習慣

早食いは咀嚼が少なく、血糖の急上昇を抑える働きが弱くなります。血糖値上昇・満腹感の遅れが糖質過多につながります。

特に炭水化物中心の食事で早食いすると、インスリン分泌量が急増しやすく、脂肪蓄積の原因にもなります。

血糖が高めの方へ|今日から始める生活改善ポイント

血糖を安定させる食事術(低GI・食物繊維)

血糖を安定させるには、主食の選び方や食べる順番が重要です。玄米や全粒粉などの低GI食品、野菜や海藻の食物繊維を先にとることで、血糖の急上昇を防ぐことができます。日々の食事バランスと順番を見直すだけで、血糖管理はぐっと楽になります。

※参考:「見直される糖尿病の食事療法 GIとカーボカウン」日本糖尿病学会誌第56巻(12):906~909,2013

主食は白米よりも玄米や全粒粉などの低GI食品を選ぶ

白米(GI値73前後)や玄米(GI値68前後)に対し、全粒粉(GI値50前後)は糖の吸収速度が遅く、血糖の上昇が緩やかになります。

GI値が低い主食を選ぶことで、インスリン分泌の急上昇を防ぎ、空腹感や体脂肪の蓄積リスクを下げられます。

※参考:「見直される糖尿病の食事療法 GIとカーボカウン」日本糖尿病学会誌第56巻(12):906~909,2013

食物繊維を豊富に含む野菜・海藻・豆類を先に食べる

「食べる順番」で最初に水溶性食物繊維を摂ると、腸内での糖の吸収が緩やかになり、血糖スパイクを抑制します(いわゆるベジファースト効果)。

特にオクラ・わかめ・大豆製品などの粘性の高い水溶性繊維が有効です。

単品食いを避け、たんぱく質・脂質を組み合わせる

糖質単独よりも、たんぱく質や脂質と一緒に摂取すると胃腸での消化吸収が緩やかになり、血糖上昇を抑えられます(混合食効果)。

例)ごはん+焼き魚+野菜の副菜など、栄養バランスのよい食事が望ましいです。

調理法や食品の組み合わせでGI値をコントロールできる

アルデンテのパスタや冷やご飯はレジスタントスターチ(消化されにくいでんぷん)が増え、血糖上昇が抑えられます。

GI値は食材そのものだけでなく、加熱時間や保存状態にも影響されるため、調理の工夫も重要です。

軽い運動でも効果あり!血糖を下げる運動習慣

血糖管理に特別な運動は不要。ウォーキングや家事などの軽い活動でも効果があり、特に食後30分以内の実践がカギです。短時間でも“こまめに動く”習慣が、血糖値の安定とインスリンの働きを助けます。

ウォーキングや家事レベルの軽い運動でも血糖値を下げる効果がある

国立国際医療研究センターや複数の臨床研究により、「1日15~30分の中強度運動(速歩き、掃除など)でも血糖値の低下が確認」されています。

継続することが重要で、無理なく続けやすい軽い運動ほど効果が長続きします。

食後30分以内の運動が血糖上昇のピークを抑えるのに効果的

食後の血糖上昇は30〜60分後がピークであり、その前に運動を開始することで糖の消費が促進され、スパイクが抑制されます。

食後すぐの軽いウォーキング(20分程度)が推奨されており、血糖コントロールの第一歩として非常に有効です。

筋トレやスクワットなどのレジスタンス運動もインスリン感受性を高める

筋肉量が増えると糖を取り込む受容体(GLUT4)が増加し、インスリンが効きやすい体になるとされています。

スクワットやかかとの上げ下げ、椅子に座っての足踏みなど、自宅でできる無理のない筋トレも有効です。

運動は短時間でも“分割して”行えば累積効果がある

10分×3回の運動でも、30分連続の運動と同等の血糖降下効果が得られることが研究で示されています(例:アクティブ・ブレイク)。

「時間がない」人でも取り組みやすく、生活の中に運動を組み込む習慣化がポイントです。

睡眠・ストレスの調整で自律神経も整える

実は、血糖コントロールには睡眠とストレスの管理も重要です。不規則な生活や睡眠不足、ストレスは血糖値をじわじわと押し上げます。心と体を整える生活リズムが、自律神経を整え、血糖管理の土台を支えます。

睡眠不足はインスリンの働きを低下させ、血糖を上昇させる

複数の研究で、6時間未満の睡眠がインスリン抵抗性を高めることが確認されています。

慢性的な睡眠不足は、食事内容や運動よりも血糖値に悪影響を及ぼすことがあります。

※参考:「Cross-Sectional Associations Between Measures of Sleep and Markers of Glucose Metabolism Among Subjects With and Without Diabetes」Diabetes Care May 2011 vol. 34 no. 5 1171-1176

ストレスは自律神経を乱し、血糖値を高めるホルモンを分泌させる

ストレスを感じると、交感神経が優位になり、アドレナリンやコルチゾールといった“血糖を上げるホルモン”が分泌されます。

慢性ストレス状態では、インスリンが効きづらくなる状態(インスリン抵抗性)を引き起こしやすくなります。

自律神経の安定には規則正しい生活と睡眠の質が不可欠

自律神経は体内時計(サーカディアンリズム)と連動しており、毎日の生活リズムが乱れるとバランスを崩します。

起床・就寝時間を一定にすることが、副交感神経(リラックス)の働きを高め、血糖上昇を抑制する助けになります。

ストレス対策にはリラクゼーション習慣が効果的

深呼吸・瞑想・音楽療法・軽い運動などは副交感神経を活性化し、血糖上昇を防ぐ間接的効果があります。

「ストレスは仕方ない」と考えず、“整える技術”を日常的に取り入れることが重要です。

無理なく始める生活改善ステップとは?

生活改善は「記録すること」からです。完璧を目指すより、小さな一歩を継続することがカギです。ながら運動や食べる順番の工夫など、手軽な行動の積み重ねが成功体験となり、血糖コントロールへの自信と継続につながります。

まずは「記録すること」から始めて現状を可視化する

行動経済学の「可視性の原則」によれば、人は目に見える情報に反応しやすいです。食事・運動・体重・血糖値を記録することで、改善ポイントを発見できます。

「アプリで食事記録」「歩数計で運動量チェック」など、スマホやデバイスの活用が効果的です。

いきなり完璧を目指さず、小さな変化を1つずつ習慣化

「意思決定の疲労(decision fatigue)」により、一度に多くのことを変えようとすると継続しづらくなります。

たとえば「ご飯を玄米にする」「夜食をやめる」など、1つの行動に集中することが続けるコツです。

日常生活に“ながら運動”や“ベジファースト”を取り入れる

厚生労働省のガイドラインでも「生活の中で自然にできる健康行動」が推奨されていて、特に、食事順や短時間の運動は継続率が高いです。

「テレビを見ながら足踏み」「毎食野菜から食べる」など、意識すれば無理なく続けられます。

「ベジファーストは血糖値管理に効果が高い!効果の内容や実践方法を解説」

成功体験を積むことでモチベーションが維持しやすくなる

心理学の「自己効力感(self-efficacy)」の概念により、小さな成功が「自分にもできる」という感覚を育てていきましょう。

継続のコツは、「成果を数値や見た目で実感できること」+「褒める・認める仕組み」を設けることが大切です。

まとめ

血糖とは体に欠かせないエネルギー源であり、その値が高くなると、初期症状から命に関わるリスクまで幅広い影響が生じます。高血糖を放置すると三大合併症や重篤な状態を招くため、早期の理解と対応が重要です。日常の食事・運動・睡眠・ストレス管理が、血糖コントロールの鍵を握ります。低GI食品や軽い運動など、無理なく始められる工夫も紹介しました。

自分の血糖値を知ることは、将来の健康を守る第一歩です。