生活習慣病は日本国内、また世界的にも増加傾向にあり、特に糖尿病は食生活の欧米化やストレスの増加などから増え続けています。

現在は糖尿病まで至っていない場合も、実は糖尿予備軍に含まれている可能性があります。

発症年齢も若年化しつつあり、中年期以降に限らず全ての世代で、生活習慣の改善が必要です。

本記事では、専門的な知識がない人でもすぐに始められる食生活の改善ポイントをやさしく解説します。

この記事でわかること

- 糖尿予備軍とは、血糖値が高いものの、まだ糖尿病と診断される手前の状態のことを指す

- 糖尿予備軍を放置すると、糖尿病へ進行し合併症発症リスクが高まる

- 血糖値に良い影響を与える食材には、野菜やきのこ、海藻や全粒穀物などがある

- 食べる順番や、ゆっくりとよく噛んで食べる習慣が、血糖値に影響を与える

- 水やお茶、無糖コーヒーなどの飲み物も、血糖値に影響を与える

- 食事療法を制限と捉えず、無理なく楽しみながらできる、自分にあった方法を探すのが継続の鍵

血糖値が気になる人や現在の体型に不安を覚えている人は、本記事を通して、自分にあった食生活の改善方法を見つけましょう。

糖尿予備軍はどのような状態なのか理解して進行予防の重要性を知る

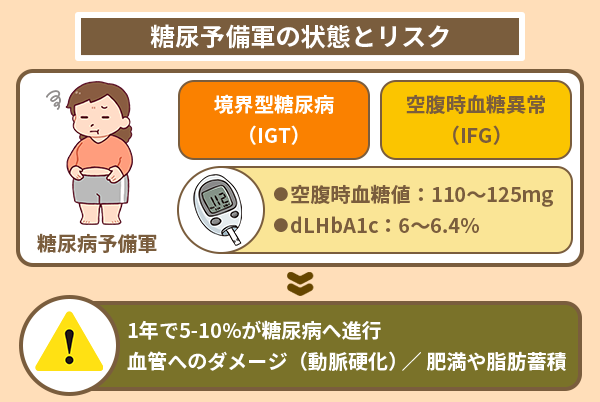

糖尿予備軍とは血糖値が正常値よりも高いものの、まだ糖尿病と診断されない境界的な状態のことを指します。

少し専門的に説明すると、糖尿予備軍は境界型糖尿病(IGT)や空腹時血糖異常(IFG)とも呼ばれます。

具体的な検査値としては、以下の数値であった場合に糖尿予備軍と判断される可能性があるため、確認しておきましょう。

| 境界型 | |

|---|---|

| 空腹時血糖値 | 110~125mg/dL |

| HbA1c | 6~6.4% |

糖尿予備軍の状態は、まだ病気ではないから大丈夫と思われがちです。

しかし実際は、以下のような健康リスクを抱えており、1年間で5〜10%が糖尿病へ進行するという報告もあります。

-

- 高血糖状態が続くと血管がダメージを受け、動脈硬化や心疾患のリスクが上昇する

- 血糖のコントロールが悪いと身体の中で上手くエネルギーを使えず、脂肪が蓄積する

健康診断などで血糖値が高めと指摘された経験がある人は、糖尿病まで進行してしまう前の現段階から食生活を見直しておくと、その後の後悔を減らせます。

参考:糖尿病診療ガイドライン2024

厚生労働省「健康日本21(第二次)」

Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance

放置すると糖尿病へ進行するリスクが存在する理由を医学的に理解する

糖尿予備軍は以下2つの理由から、放置すると糖尿病へ進行する可能性が高くなります。

| 体内で起こっている変化 | 理由 |

|---|---|

| インスリンの効きが悪くなる | インスリンは血糖値を下げるホルモンだが、糖尿予備軍の人は、インスリンが上手く働かない状態にある |

| 膵臓が頑張りすぎて疲れる | インスリンは膵臓から分泌され、血糖値が高い状態は膵臓が常に働き続けなければならず、膵臓が疲弊してインスリンの分泌量が減る |

この2つの理由から体内でインスリンが不足したり、インスリンへの反応性が下がったりして、血糖値のさらなる上昇から糖尿病へと進行します。

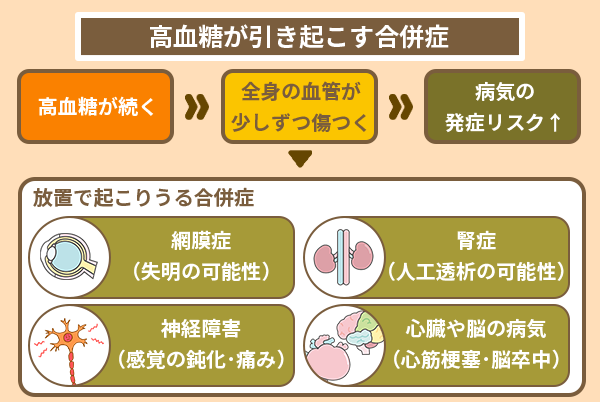

血糖値が高い状態が続くと、体内の血管が少しずつ傷つき、以下のような病気を起こす可能性も上がります。

| 合併症 | 内容 |

|---|---|

| 網膜症 | 目が見えにくくなり、失明する可能性もある |

| 腎症 | 腎臓が働かなくなり、人工透析が必要になる可能性がある |

| 神経障害 | 感覚が鈍くなったり、痛みが出たりする |

| 心臓や脳の病気 | 心筋梗塞や脳卒中のリスクが高くなる |

参考:The natural history of insulin secretory dysfunction and insulin resistance in the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus

膵β 細胞機能不全のメカニズム 1.インスリン分泌と糖尿病におけるその破綻

糖尿予備軍が意識すべき食事の基本原則と考え方を知る

糖尿予備軍の段階で食事内容を見直すのは、糖尿病への進行を防ぐためにとても重要です。

特に血糖値の急激な上昇、いわゆる食後高血糖を抑える点がポイントになり、その基本的な考え方を4つ紹介します。

-

- 炭水化物の質と量を見直す

- 食物繊維をしっかり摂る

- 食べる順番に気を付ける

- よく噛んで、時間をかけて食べる

炭水化物には食後の血糖値を緩やかに上昇させるものもあれば、血糖値を急上昇させてしまう食材もあります。

たとえば、白米や食パンなどの精製された炭水化物は、血糖値を急上昇させる傾向があります。

反対に玄米や全粒粉パン、雑穀米などは血糖値を緩やかに上昇させるため、白米などの代わりに取り入れると良いでしょう。

食物繊維を摂取する重要性など、他のポイントについては次の内容から詳しく解説するため、あわせて確認してみてください。

血糖値コントロールに役立つ食材の選び方と組み合わせを知り食事に取り入れる

血糖値をコントロールするには、食材の選び方と組み合わせ方が大切になります。

具体的に取り入れると良い食品には以下があり、食物繊維が豊富な食材を選ぶのがコツです。

| 食材の種類 | 具体例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 野菜 | ・ブロッコリー ・ほうれん草 ・キャベツ |

食物繊維が豊富で、血糖値の上昇を抑える |

| きのこ類 | ・しいたけ ・えのき ・まいたけ |

低カロリーで食物繊維が多い |

| 海藻類 | ・わかめ ・昆布 ・ひじき |

水溶性食物繊維が血糖上昇を緩やかにする |

| 豆類 | ・大豆 ・ひよこ豆 ・レンズ豆 |

食物繊維とタンパク質が豊富で腹持ちも良い |

これらの食材は以下のようなタンパク質や脂質、酸味のある食品と組み合わせると、より糖の吸収を抑える効果が期待できます。

-

- お酢

- プレーンヨーグルト

- 卵

- ナッツ類

これらの食材は自宅に置いてあるものも多く、手軽に取り入れられるため実践してみてください。

参考:Vinegar ingestion at bedtime moderates waking glucose concentrations in adults with well-controlled type 2 diabetes

Glycemic index, glycemic load and glycemic response: An International Scientific Consensus Summit from the International Carbohydrate Quality Consortium (ICQC)

毎日の食事で誰でもできる血糖値を安定させる具体的な工夫を知る

他にも血糖値を安定させるために誰でもできる工夫として、食べる順番や食べるタイミング、食べ方にも注目していきます。

それぞれのポイントを、理由も一緒に簡単にまとめたため、読んでみてください。

| ポイント | 具体的な方法 | 理由 |

|---|---|---|

| 食べる順番に気を付ける | 食事の最初に野菜やきのこ、海藻などの食物繊維を含む食材を摂取する | 食物繊維が胃の中で食べ物の移動を遅らせて、糖の吸収速度が遅くなる |

| よく噛んで、ゆっくり食べる | 20分以上かけて食べるなど、食事時間を延ばす | 脳の満腹中枢が働き、食べすぎ防止や血糖コントロールにつながる |

| 間食は食後血糖値の急上昇を招かないものを選ぶ | ナッツ類やヨーグルト、チーズやゆで卵などの血糖値が急上昇しない食品を選ぶ | 空腹状態で甘いお菓子を食べると、急激に血糖値が上がる |

| 夜遅い時間の食事は避ける | 夜は間食をしない、遅めの夕食は避ける | 夜遅い食事は、インスリンの働きが低下している時間帯であるため、血糖値が急上昇する可能性がある |

参考:Food Order Has a Significant Impact on Postprandial Glucose and Insulin Levels

Eating slowly led to decreases in energy intake within meals in healthy women

The effect of melatonin on glucose tolerance, insulin sensitivity and lipid profiles after a late evening meal in healthy young males

栄養バランスを整えながら飽きずに続けるための献立ヒントも得る

栄養バランスを考えた献立の基本は、主食と主菜、副菜バランスの意識から始まります。

以下の3つを基盤に、1食の中で主食と主菜、副菜の比が3対1対2の割合を目安にすると比較的バランスが取れます。

| 内容 | 具体例 | |

|---|---|---|

| 主食 | エネルギー源となる炭水化物 | ・ご飯・パン・麺類 |

| 主菜 | タンパク質中心 | ・肉 ・魚 ・豆腐 ・卵 |

| 副菜 | ビタミン、ミネラル、食物繊維を含む | ・野菜 ・海藻 ・きのこ類 |

飽きがこないようにするには、以下のような工夫を取り入れるのも有効です。

| 工夫点 | 具体例 |

|---|---|

| 調理法を変えて変化をつける | 鶏肉は照り焼き、蒸し鶏、鶏の甘辛炒めなどに工夫ができる |

| 旬の食材を取り入れて季節感を楽しむ | 春はアスパラガス、夏はトマトやナス、秋はきのこ類など季節ごとの食材を使い分ける |

| 色どりに気を配る | 緑はほうれん草やブロッコリー、赤はトマトや赤パプリカ、黄色はかぼちゃや人参などといった色どりを組み合わせる |

上記以外にも、週に1〜2回は好きな食べ物を取り入れてストレスを軽減したり、新しいレシピや調味料を試したりして味の変化を楽しむのもコツです。

血糖値を下げる効果が期待できる飲み物や調理のポイントを掴む

血糖値へ影響を与えるのは食べ物だけではなく、飲み物や調理方法にも関係があります。

飲み物については、それぞれがどのように影響を与えるのか、以下表にまとめました。

| 飲み物 | 血糖値への影響 | 働き |

|---|---|---|

| 水 | 影響を与えない | 食前に水を飲むと、満腹感を得られ、食べ過ぎ防止につながる |

| 無糖のお茶類 | 影響は少ない | カテキンは食後血糖値の上昇を抑える働きがあり、身体のインスリンへの反応性も改善させる |

| 無糖のコーヒー | 影響は少ない | クロロゲン酸などのポリフェノールが含まれ、血糖値上昇を抑える効果があると期待されている |

調理法も、加熱や油の使用具合などにより血糖値への影響が変わるため、その違いを以下表で確認しておきましょう。

| 調理法の工夫点 | 理由 |

|---|---|

| 油を控えめにし、蒸す、茹でる調理法を選ぶ | ・揚げ物は高脂肪、高カロリーとなり、身体のインスリンへの反応性を悪化させる ・蒸したり茹でたり、煮るなど油を使わない調理法を活用すると、カロリーと膵臓への負担を抑えられる |

| 食材の大きさと加熱時間を工夫する | ・野菜は加熱しすぎず、食物繊維を残すと食後血糖値の急上昇を防げる ・ご飯は柔らかく炊きすぎると、血糖値の急上昇を招く |

他にも砂糖やみりんの使用を減らしたり、醤油や味噌は減塩タイプを選んだりするのも、血糖値コントロールにつながるコツです。

参考:Coffee, caffeine, and risk of type 2 diabetes: a prospective cohort study in younger and middle-aged U.S. women

Effects of green tea consumption on glycemic control: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

Impact of processing techniques on the glycemic index of rice

Glyceamic and insulinaemic response to mashed potato alone, or with broccoli, broccoli fibre or cellulose in healthy adults

Effects of Saturated Fat, Polyunsaturated Fat, Monounsaturated Fat, and Carbohydrate on Glucose-Insulin Homeostasis: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomised Controlled Feeding Trials

β-blockade prevents coronary macro- and microvascular dysfunction induced by a high salt diet and insulin resistance in the Goto-Kakizaki rat

糖尿予備軍の食事改善を継続するためにはその心構えが重要

いずれの病気においても食事療法には、食事制限による精神的なストレスを伴うため、事前の心構えが重要です。

実際にストレスから食事療法を継続できない人も多く、結果として糖尿病や合併症の発症にまで状態が悪化してしまうケースも少なくありません。

心構えの有無が、その後の食事療法を苦痛に感じるか否かに影響するため、以下4つのポイントは必ず押さえておいてください。

-

- 制限ではなく、健康的な生活への転換と捉える

- 完璧を目指さず、小さな一歩から始める

- 自分の身体と相談しながら、無理なく進める

- 周囲のサポートや情報を活用する

食事療法を苦しい我慢や制限と感じると長続きせず、特に一度で全部を変えようとすると挫折する可能性が高まります。

家族や友人と一緒に取り組んだり、専門家に相談したりしながら、焦らずじっくりと取り組むと良いでしょう。

糖尿予備軍の食事を見直して健やかな未来を手に入れましょう!

糖尿予備軍は血糖値が高めの状態であるものの、まだ糖尿病と診断されていません。

糖尿病を発症すると、血糖コントロールのために薬物療法やより厳格な食事管理が必要です。

そのため糖尿予備軍の段階で適切な食生活を始めると、薬に頼らず健康を維持できて身体だけでなく、精神的な負担の軽減も可能になります。

食事療法のコツは急激な変化を求めず、毎日の小さな工夫や努力の積み重ねです。

これがいずれ成果となって、健康的な未来を築く大切な一歩となります。

無理なく楽しみながら続ける意識を持ちつつ、自分にあった方法で食生活を改善していきましょう。