ベジファーストとはベジタブルファーストから作られた言葉で、野菜を一番最初に食べる食事の方法のことです。

ベジファーストには、健康上のさまざまな効果があると考えられています。

特に血糖値管理における効果が高く、糖尿病予防につながる食事の方法です。

今回は、ベジファーストの効果や、より高い効果を得るための方法について解説します。

この記事でわかること

- ベジファーストは血糖値管理に高い効果を発揮する

- 野菜に含まれる食物繊維が身体によい影響をもたらす

- ベジファーストの具体的な方法

- ベジファーストは食材選びも重要

- ベジファーストの継続にはタイミングと習慣化が重要

- ベジファーストは血糖値管理以外にも多くの効果がある

今回の記事を参考にして、ぜひベジファーストを普段の食事に取り入れてみてください。

ベジファーストは血糖値管理において高い効果を発揮する

ベジファーストにより、血糖値管理に高い効果を発揮します。

食事後に血糖値が高い水準で維持される状態は、糖尿病のリスクを高めさまざまな合併症を引き起こす原因です。

同じ食事であっても、ベジファーストの採用により糖尿病にかかるリスクを減少できます。

ベジファーストと血糖値管理の関係について、以下の3つの視点から解説します。

-

- 食事後は血糖値が上昇する

- ベジファーストにより血糖値上昇を緩やかにする

- 野菜は食物繊維など血糖値上昇を抑える成分を豊富に含む

ベジファーストによる血糖値管理の効果を理解するうえで有用な情報であるため、参考にしてみてください。

食事後は血糖値が上昇する

食事により取り入れられた糖質は、血液中に入り血糖値を高める要因になります。

食事をすると一旦は血中の糖質濃度が高まりますが、インスリンの働きにより一定時間で正常値に戻ります。

血中の糖質は、インスリンの作用により身体の各細胞にエネルギーとして届けられます。

食事の内容や食べ方によっては血糖値上昇が急激に起こり、インスリンによる分解作用が追いつかない場合があります。

食事により血糖値が上昇するのは一般的であるものの、急激な上昇はできるだけ避けたほうが身体への負担が少ないです。

ベジファーストにより血糖値上昇を緩やかにする

ベジファーストには、血糖値上昇を緩やかにする効果があります。

急激な血糖値上昇を抑えるには、ベジファーストの採用が適しています。

血糖値の急激な上昇を抑える働きは、主に野菜に多く含まれる食物繊維によるものです。

最初に糖質を多く含む主食を食べる前に、糖質の吸収を遅らせる作用のある食物繊維を摂取すると、血糖値上昇を緩やかにできます。

先に野菜を食べて後で主食を食べる順序を採用すると、食物繊維の働きなどにより急激な血糖値上昇を抑える効果が期待できるでしょう。

野菜は食物繊維など血糖値上昇を抑える成分を豊富に含む

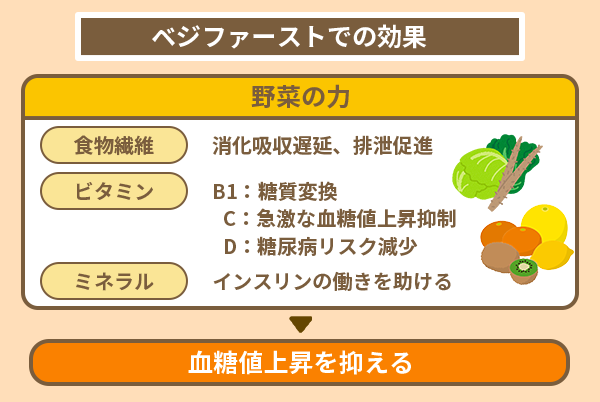

野菜には、食物繊維をはじめ血糖値上昇を抑える成分が豊富に含まれています。

野菜は食物繊維が豊富な食材ですが、ビタミンやミネラルも豊富に含まれているのが特徴です。

たとえば、ビタミンB1は糖質をエネルギーに変換するときに作用するため、不足すると血糖値上昇の原因になります。

ビタミンCは急激な血糖値上昇を抑える作用があり、ビタミンDは糖尿病リスクを軽減する成分です。

さらに、ミネラルの一部は血糖値のコントロールをするインスリンの働きを助ける作用をもっています。

野菜を積極的に摂取すると、血糖値上昇を抑える成分を取り入れられます。

野菜に豊富に含まれる食物繊維が体内によい影響をもたらす

血糖値上昇を抑える作用は、野菜に含まれる食物繊維が影響しています。

食物繊維には、便秘予防や脂質および糖質の排泄を助けるなど、さまざまな作用があるとされています。

血糖値の管理にも有効な成分として知られており、食物繊維を豊富に含む野菜の摂取で血糖値の急激な上昇を抑制できます。

食物繊維が身体にもたらすよい影響について、以下の3点を通して紹介するので、参考にしてください。

-

- 消化管で糖質の吸収を緩やかにする

- 食物繊維の多い食材はGIの値が低い

- 食物繊維は野菜や海藻類などに多く含まれる

食物繊維の効果について理解し、普段の食生活に活かしてください。

消化管で糖質の吸収を緩やかにする

食物繊維は、消化管における糖質の吸収を緩やかにします。

食物繊維は大きく分類すると水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類があり、そのうち糖質の吸収に影響をおよぼすのは、水溶性食物繊維です。

水溶性食物繊維は、体内に摂取すると水に溶けて粘り気のあるゼリー状になり、消化管の中で糖質と絡み合います。

ゼリー状の食物繊維と絡み合った糖質はなかなか吸収されないため、血中への糖質の吸収が遅れます。

結果的に、血液中の糖質量の増加が遅れ、血糖値の急激な上昇を抑えるように働くのが食物繊維の特徴です。

食物繊維の多い食材はGIの値が低い

食物繊維を豊富に含む食材は、GIの値が低い傾向があります。

ブドウ糖が体内で吸収される速度を100の基準に設定して、食材ごとの糖質吸収速度を数値化しています。

低GI値の食材の代表例としては、レタスなどの葉ものの野菜が挙げられます。

きのこ類やピーマンなども低GI値の代表的な野菜で、ほとんどが食物繊維を豊富に含んでいる食材です。

食物繊維は野菜や海藻類などに多く含まれる

食物繊維を豊富に含んでいる食材といえば、野菜や海藻類が挙げられます。

野菜の中でも、特にほうれん草や小松菜などの青菜類や白菜に食物繊維が多く含まれています。

わかめや寒天などの海藻類も、食物繊維を豊富に含む食材の代表例です。

食物繊維を十分に摂取しようとすると、野菜をたくさん食べないといけないと考えている人もいるのではないでしょうか。

野菜のみでなく、海藻など食物繊維を豊富に含む他の食材をバランスよく取り入れて、楽しみながら食事ができる献立を考えるとよいでしょう。

ベジファーストには食物繊維以外にも血糖値上昇を抑える要因がある

ベジファーストにより、野菜に含まれる食物繊維が働いて血糖値の急上昇を抑える仕組みを紹介しました。

ベジファーストには、食物繊維以外にも血糖値の急激な上昇を抑える要因があります。

血糖値が高い人は、野菜を先に食べる食事方法を、治療の一環として実施しているケースも多いです。

ベジファーストが血糖値上昇を抑える要因として、食物繊維の作用以外で以下の2点を紹介します。

-

- ホルモンが分泌されて消化管の働きを抑えられる

- 満腹中枢の刺激により糖質摂取量を抑える効果もある

ベジファーストは手軽に取り入れられる手法のため、血糖値上昇を予防したい人はぜひ試してみてください。

ホルモンが分泌されて消化管の働きを抑えられる

ベジファーストを実践すると、消化管の働きを抑えるホルモンが分泌されて、糖質の吸収が緩やかになります。

たとえば、野菜を先に食べるとGLP-1というホルモンの分泌が促進されます。

GLP-1には、胃の働きを抑制し消化を遅らせる作用があり、糖質の血液への流入も遅れて血糖値の急激な上昇も抑えられます。

さらに、GLP-1は血糖値を下げる作用をもつインスリンの分泌を促進するのも特徴です。

満腹中枢の刺激により糖質摂取量を抑える効果もある

ベジファーストにより、満腹中枢が刺激されて糖質を含む食材の摂取量を抑える効果も期待できます。

歯で食材を噛むと、満腹中枢が刺激されて、満腹感が得られ食べ過ぎが抑制されます。

先に糖質をあまり含まない野菜を食べてしっかりと噛み、満腹中枢を刺激すると、糖質を十分に摂取しなくても満足感が得られます。

ご飯や麺類などの主食を食べ過ぎてしまう人は、ベジファーストにより満腹中枢を先に刺激すると、糖質摂取量を抑えられるでしょう。

ベジファーストは糖尿病予防効果を高める食事法である

ベジファーストは文字どおり野菜を最初に食べる食事方法ですが、単に先に野菜を食べるだけでよいというものではなく、食べる野菜の中でも優先順位があります。

野菜を食べる際にも、少しの心がけでさらに糖尿病予防効果を高めるのが可能です。

血糖値上昇の予防効果を高めるためのベジファーストの方法として、以下の3点を紹介します。

-

- 最初に食物繊維の多い食材を優先的に食べる

- 野菜の後の食べる順番も重要

- 時間をかけて噛んで食べるのも重要な要素

毎日の食事で実践して、糖尿病予防効果を高めましょう。

最初に食物繊維の多い食材を優先的に食べる

野菜の中でも、最初に食物繊維の多い食材を優先的に食べると血糖値管理効果を高められます。

野菜と一言でいっても、さまざまな種類のものがあり、じゃがいもやかぼちゃなど糖質を豊富に含む野菜も多いです。

ほうれん草などの青菜や、きのこ類など食物繊維を豊富に含む野菜を先に食べて、血糖値上昇を抑える作用を先に得るのがベジファーストの基本です。

糖質が多い野菜を含めずにサラダを作るなど、献立を考えるうえで工夫をしてもよいでしょう。

野菜の中でも、血糖値上昇を抑える効果の高い食物繊維を多く含む食材を優先的に食べてください。

野菜の後の食べる順番も重要

野菜を食べた後の食べる順番も、血糖値管理において重要です。

野菜の次は、タンパク質を豊富に含む主菜を食べると血糖値上昇を抑える効果が期待できます。

糖質を豊富に含む主食は、基本的には最後に食べるとよいでしょう。

ベジファーストは、食べる順序を変えるだけで血糖値上昇を抑える効果が得られる簡単な方法です。

毎日の食事の順番を意識して、糖尿病予防に取り組んでみてはいかがでしょうか。

時間をかけて噛んで食べるのも重要な要素

ベジファーストで血糖値管理をする際には、時間をかけて噛んで食べるのも重要な要素です。

噛む行為には満腹中枢を刺激する作用があるため、すべての食材をしっかりと時間をかけて噛むと食べ過ぎを防げるでしょう。

食事中にあまり噛まない人は、しっかり噛まなくても食べられる献立を好む傾向があります。

無意識にあまり噛まずに食事を終えてしまっている人は、噛まないと食べづらい食材を含めて献立を考えるのも有効な対策となります。

噛む回数を増やして満腹感を覚えながら毎日の食事を楽しみ、糖質の取り過ぎを予防してください。

ベジファーストの効果を高めるためには食材選びが大切

ベジファーストの効果を高めるためには、単に野菜を食べるだけでよいというわけではなく、食材選びが重要です。

同じ野菜でも栄養素の種類や含有量にはそれぞれ差があるため、ベジファーストの効果を最大化するためには、血糖値の上昇を抑える栄養素を豊富に含む野菜を優先的に選ぶとよいでしょう。

以下に、ベジファーストの効果を高める食材選びで重視したいポイントを2点紹介します。

-

- 食物繊維をどれだけ含んでいるかに注目する

- 食物繊維に加えてGI値にも注目する

野菜を先に食べても、利用する食材によっては逆効果になってしまう場合もあります。

正しい食材を選択して、糖尿病予防の効果をしっかりと得てください。

食物繊維をどれだけ含んでいるかに注目する

食材選びでは、食物繊維をどれだけ含んでいるかを確認しましょう。

前述のとおり、野菜に含まれる栄養素のうち高い血糖値管理の効果をもっているのは食物繊維です。

食物繊維を豊富に含む野菜を先に食べると、糖質の吸収を遅らせて急激な血糖値の上昇を抑える効果が得られます。

十分な食物繊維を摂取するためには、野菜やきのこなどの食材をしっかりと食べる必要があります。

同じ食材ばかりを食べていると飽きてしまうので、食物繊維を多く含む食材を複数組み合わせて、さまざまな味わいや食感を楽しめる食事が理想的です。

特に水溶性食物繊維の量を確認する

食物繊維を多く含む食材を選ぶ際には、特に水溶性食物繊維の量を重点的に確認するのが重要です。

前述のとおり、食物繊維のうち水溶性食物繊維は、血糖値上昇を抑える高い効果をもっています。

水溶性食物繊維を豊富に含む食材としては、青菜やきのこ類などが挙げられます。

血糖値の上昇を抑える目的でベジファーストを取り入れる場合は、水溶性食物繊維を保有する量が多い野菜を積極的に選びましょう。

食物繊維に加えてGI値にも注目する

ベジファーストの血糖値管理効果を期待して食材を選ぶ際は、食物繊維に加えてGI値にも注目しましょう。

食物繊維を豊富に含む食材はGI値が低い傾向にありますが、じゃがいもなど食物繊維が多いと同時に糖質量も多く、GI値が高い食材もあります。

血糖値管理を重視したい場合は、食物繊維の豊富さに加えGI値が低い食材を優先的に選ぶ必要があります。

GI値で食材選びをする際は、GI値が55を下回る低GI食品を優先的に選んで食事に取り入れてください。

ベジファーストの血糖値管理効果は研究による科学的根拠が得られている

ベジファーストが血糖値上昇を抑える効果をもっている事実は、これまでの研究によって科学的根拠が得られています。

血糖値上昇の予防に努めたい人や、高血糖に悩んでいる人は、手軽に始められるベジファーストを日常生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。

ベジファーストの血糖値管理効果を立証している研究結果のうち、代表例を以下に2つ紹介します。

-

- 日本人女子大生を対象にしたランダム化クロスオーバー試験

- 日本の2型糖尿病患者を対象にしたクロスオーバー試験

いずれも信頼できる研究結果であるため、ベジファーストの効果を確認したい人はぜひ参考にしてください。

日本人女子大生を対象にしたランダム化クロスオーバー試験

京都女子大学で、食事のスピードと食べる順番による血糖値の上昇の違いを計測した研究結果が発表されています。

本研究は、血糖値に異常のない健康な女子大学生を対象に実施されました。

対象者に対して、以下の3パターンで3日連続で同じ食事をしてもらい、食後の血糖値およびインスリン濃度を計測する研究です。

-

- 野菜を先にして速い速度で食べる

- 野菜を先にして時間をかけて食べる

- 炭水化物を先にして時間をかけて食べる

研究の結果、野菜を先にして時間をかけて食べる場合、最も血糖値上昇が低くインスリン濃度が高いという結論が得られました。

本研究結果は、ベジファーストが血糖値管理によい影響を与える裏付けとして考えられます。

日本の2型糖尿病患者を対象にしたクロスオーバー試験

日本糖尿病学会誌に2021年に掲載された研究に、日本の2型糖尿病患者を対象にしたクロスオーバー試験があります。

参考:「2型糖尿病患者における野菜の摂取順序が食後血糖値に及ぼす影響―複合料理を用いて―」

本研究は、2型糖尿病患者を対象にして行われたもので、以下の3つのパターンで食事をした後に血糖値の測定を行いました。

-

- 複合料理の前に野菜を食べる

- 複合料理の後に野菜を食べる

- 複合料理単独で食べる

複合料理の前に野菜を食べる場合は、他と比較して血糖濃度が低いという研究結果が得られました。

複合料理単独を食べる場合と、複合料理の後に野菜を食べる場合では、血糖濃度に大きな違いがないという結果も得られています。

以上から、ベジファーストによって血糖値上昇を抑えられるという考え方が正しいと立証されています。

ベジファーストは食事のタイミングと習慣化によって継続できる

ベジファーストは、血糖値管理において有効であるとはいえ、継続して実施するのは難しいと感じる人も多いのではないでしょうか。

ベジファーストを日常の食生活で続けるためには、負担にならないように工夫するとよいでしょう。

食事におけるタイミングと野菜を先に食べるのを習慣にすると、ベジファーストを負担に感じずに継続できます。

ベジファーストを継続するために心がけたいポイントとして、以下に3点紹介します。

-

- 最初に野菜を食べる習慣をつける

- しっかり噛んだタイミングで主菜や主食に移行する

- 身近な店舗で販売されている食材を利用する

ベジファーストを取り入れるのが難しいと感じている人は、ぜひ参考にしてください。

最初に野菜を食べる習慣をつける

ベジファーストを継続するためには、最初に野菜を食べるという順序を習慣にするとよいでしょう。

普段食べる順序を意識していない人は、少しずつでよいので野菜を先に食べるようにしていきます。

野菜を食べたくなるよう、自分の好きな味付けにしたり、トッピングを加えたりする方法もあります。

糖質が多くなり過ぎない味付けやトッピングを取り入れて、野菜をしっかりと食べられるように工夫します。

野菜が先という習慣が出来上がるまで、食べる順序を意識して食事をしてみてください。

しっかり噛んだタイミングで主菜や主食に移行する

ベジファーストを実践する際は、野菜を先に食べるとともに、しっかりと野菜を噛んでから主菜や主食に移行すると効果的です。

時間をかけて野菜を噛んだタイミングで次の食材を食べると、野菜に含まれる食物繊維が十分に働き、糖質吸収の速度を遅らせてくれます。

しっかりと噛むと、満腹中枢が刺激されて主食の食べ過ぎを抑えられるため、糖質の摂り過ぎも防げます。

たとえば、にんじんやれんこんなどの根菜を少し加えて噛み応えのある献立にする方法があります。

根菜は糖質を多く含むものも多いため、入れ過ぎないようにします。

最初に食べる野菜をしっかりと噛んでから、次の食材に移す習慣を身に付けてください。

身近な店舗で販売されている食材を利用する

ベジファーストを継続するためには、身近にある店舗で販売されている一般的な食材を利用するほうがよいです。

おいしさや栄養素の充実を重視するあまり、高級食材などの手に入りづらい食材を利用しようと考える人もいるのではないでしょうか。

しかし、手に入れるのが難しい食材を選んでいては、継続してベジファーストを実践するのは難しいでしょう。

ベジファーストは継続してこそ意味があるため、普段買い物をしている身近なスーパーなどで手に入る食材を中心にして実践するほうがよいです。

食材選びの際は内容にこだわり過ぎず、継続を優先的に考えて、簡単に購入できる食材を選んでください。

ベジファーストの効果は血糖値管理以外にもある

ベジファーストは、血糖値管理に効果のある食事の方法です。

一方で、ベジファーストには血糖値管理以外にも優れた効果があります。

さまざまな面で健康維持に優れた方法であるため、高血糖に悩む人以外でも継続して実践するとよいでしょう。

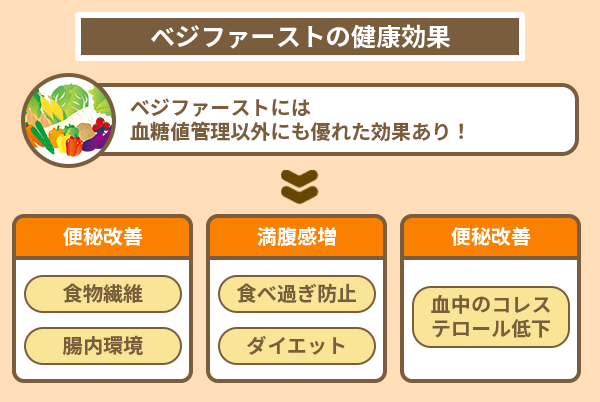

ベジファーストの健康における効果のうち、血糖値管理以外で以下に3点紹介します。

-

- 便秘の予防や改善の効果が得られる

- 満腹感により食べ過ぎを予防しダイエット効果を得られる

- 生活習慣病の予防に効果がある

ベジファーストの健康効果を理解して、ぜひ日常生活に取り入れてみてください。

ベジファーストの健康効果を理解して、ぜひ日常生活に取り入れてみてください。

便秘の予防や改善の効果が得られる

ベジファーストには、野菜に豊富に含まれる食物繊維の働きにより、便秘の予防や改善の効果があります。

野菜に豊富に含まれている食物繊維は、腸内環境を整えて快適な排便をもたらしてくれます。

水溶性食物繊維は、便を柔らかくしてスムーズに流れるようにする効果があります。

一方、不溶性食物繊維は腸の働きを活発にするため、短時間で便が腸内を通ります。

便秘の改善により、身体全体の健康にもつながるため、食物繊維の豊富な野菜を優先的に食べるとよいでしょう。

便秘の予防や改善を目指したい人は、ベジファーストを心がけて積極的に野菜を食べてください。

満腹感により食べ過ぎを予防しダイエット効果を得られる

ベジファーストにより、満腹感を早めに得られるため、食べ過ぎを予防できます。

野菜に多く含まれる食物繊維は、水を含んで膨らむため、胃の中で満腹感をもたらしてくれる栄養素です。

さらに、不溶性食物繊維を含む食材はしっかり噛まないと食べられない場合が多いため、満腹中枢が刺激されて満腹感が増します。

ベジファーストは、しっかりと食べて満腹感を得ながらダイエットをしたい場合に適した食事方法といえるでしょう。

生活習慣病の予防に効果がある

ベジファーストは、さまざまな種類の生活習慣病の予防にも効果があります。

食物繊維がもつ血糖値の上昇を抑える効果は、生活習慣病の代表例である糖尿病予防につながります。

食物繊維はカロリーが低い栄養素の代表例であるため、糖尿病の他にも脂質異常症や高血圧および動脈硬化など、さまざまな生活習慣病の予防が可能です。

さらに、コレステロールを吸着して身体の外に排出する働きももっているため、血中のコレステロール値を下げる効果も期待できます。

ベジファーストは血糖管理など高い健康効果をもつ

ベジファーストは、血糖値管理において高い効果をもつ食事方法です。

血糖値は、食後に上昇するのが一般的ですが、ベジファーストにより急激な血糖値上昇を抑えられます。

ベジファーストが血糖値管理に有効である理由として、野菜が豊富に食物繊維を含んでいる点が挙げられます。

ベジファーストの効果を高めるためには、水溶性食物繊維を多く含む食材を優先的に取り入れるとよいでしょう。

ベジファーストを継続するには、野菜を最初に食べる習慣を身に付けたり、身近な店舗で購入できる食材を利用したりするのも大切です。

ベジファーストは血糖値管理効果以外にも、便秘予防や食べ過ぎ防止など利点の多い食事方法であるため、毎日の食生活に取り入れて実践してみてください。