「糖質制限を始めたいけれど、何を食べていいのか分からない…」と感じていませんか?

この記事では、糖質量の観点から、具体的な食品一覧、外食・コンビニ・お菓子選びの実践テクニックまで、糖質制限を成功させるための必須ポイントを解説しています。

「何を基準に選ぶか」「どう工夫するか」がわかれば、仕方なしではなく“賢い選択”が可能になり、糖質制限がスムーズに続けられます。

今日から実生活に活かせる知識を手に入れ、安心して糖質コントロールを始めましょう!

糖質制限 食べていいもの|基本の考え方と選び方

糖質制限を始めたものの、「何を基準に食べていいのか」が分からず悩んでいる方へ

糖質制限を始めたものの、「何を基準に食べていいのか」が分からず悩んでいる方へ

この記事では、1日の摂取目安や糖質量・GI値など、選ぶべき食品の判断基準をわかりやすく解説します。成分表示の見方やチェック方法も含め、正しい知識を得ることで無理なく糖質制限が続けられます。健康的に糖質コントロールをしたい方は、まずここから学んでみましょう。

健康的に糖質コントロールをしたい方は、まずここから学んでみましょう。

糖質の基準とは?制限の目安を知ろう

糖質制限の目安は【1日50~130g、1食あたり20~40g】が推奨されます。

ここで、糖質量とは「炭水化物-食物繊維」で算出した値です。

50g/日以下の極端な糖質制限は、HbA1cの改善が見られないこともあり、低血糖や栄養不足のリスクがあるため、どうしても実施が必要な場合は医師の管理下で行うことが重要です。

糖質制限の基本目安は1日あたり50~130g

日本糖尿病学会の『糖尿病診療ガイドライン2024』や、海外の低糖質食指針(例:米国ADA)において、糖質制限は1日の炭水化物量をやや控えめ(1日130g程度)にする「緩やかな制限」が一つの現実的で有効な範囲とされます。

『糖尿病診療ガイドライン2024』では、130g未満が「緩やかな制限」、50g未満が「厳格な制限」とされます。

| 分類 | 糖質量の目安 | 説明・特徴 |

| 厳格な制限(ケトン食レベル) | ~50g以下 | ・HbA1c改善効果は一貫して認められず、有害事象が出ることもあり。

・日本のガイドラインでは推奨されていない。

|

| 中等度の制限(低炭水化物食) | 50~130g | ・6~12か月以内の短期間ではHbA1c改善効果あり。

・研究で最も多く使われたゾーン。 ・1日130g未満が「低炭水化物食」の目安。 |

| 緩やかな制限(一般的な制限) | 130~200g程度 | ・日本人の平均摂取量(250〜300g)から軽度に減らす方法。

・安全性が高く、続けやすい。

|

1食あたりの糖質は20~40gを目安にする

『糖尿病診療ガイドライン2024』では明確な数値指定はありませんが、1日130g未満の糖質制限を基準にすると、1食の糖質20~40g、間食は10g以下が推奨されます。

また、一般社団法人 食・楽・健康協会が提唱する「ロカボ®」では、1食の糖質を20~40g、間食は10g以下にすることで、1日あたりの糖質摂取量70~130gにおさまり、この範囲内であれば、血糖値の急上昇を避けながら満足感のある食事ができるとされます。

主食(ごはん・パン・麺)」の量をコントロールすることが鍵で、副菜(野菜・タンパク質)はしっかりととることを推奨しています。

| 区分 | 糖質量の目安 | 備考 |

| 朝食 | 約30~40g | ごはん 軽く1膳(100g)=約36g糖質 |

| 昼食 | 約30~40g | パン2枚 or 麺類少なめで調整 |

| 夕食 | 約30~40g | 主食は半分、副菜でボリュームを調整 |

| 間食 | 5~10g以下 | 砂糖なしヨーグルト、ナッツ、寒天ゼリーなどが理想 |

糖質量は「炭水化物-食物繊維」で計算

栄養表示では「炭水化物=糖質+食物繊維」となっているため、糖質だけを把握するには計算が必要です。

成分表では炭水化物の総量のみが記載されていることもあり、食物繊維の量を引いて糖質を推定する必要があります。

極端な糖質制限は一般的には推奨されない

糖質を極端に減らすと低血糖や栄養不足のリスクがあります。日本糖尿病学会も、極端な糖質制限(糖質50g/日以下)はHbA1cの改善が明確でないことが多く、副作用のリスクもあるため、一般的には推奨されないとの立場を記載しています。

極端な糖質制限は、長期的な安全性や継続性に課題があるため、一般には推奨されておらず、多くの人は「緩やかな制限(130g/日前後)」を目指す方が現実的かつ安全です。

食べていいものの判断基準|低GI・低糖質・高食物繊維

食事における糖質を気にする場合、GI値55以下・糖質10g以下・食物繊維が多く含まれる食品が推奨されます。

加えて、たんぱく質や脂質が豊富な食品も血糖値の上昇が緩やかなため、安心して摂取できます。

GI値55以下の食品(低GI食品)を選ぶ

GI(グリセミック・インデックス)は血糖値の上昇度を示す指標です。GI値が55以下は「低GI」とされ、血糖値の変動が緩やかになり、食後高血糖の抑制・インスリン分泌負担の軽減が期待されます。低GI食品の摂取はHbA1cや食後血糖を有意に改善するデータがあります。

| GI値分類 | 数値 | 代表的な食品 |

| 高GI | 70以上 | 白米、餅、食パン、シリアル、じゃがいも、スイカ、ドーナッツ、キャンディ、せんべい |

| 中GI | 56~69 | 玄米、バターロール、うどん、かぼちゃ、さつまいも、クッキー、アイスクリーム |

| 低GI | 55以下 | 大豆、全粒粉・オーツ麦パン、そば、牛乳、さつまいも、野菜類、りんご、チョコレート |

ただし、実際のGI値は「食べる量」「調理方法」「組み合わせ」で変動します。低GI食品でも高脂肪だと逆効果な場合もあるため、単品ではなく“食事全体のバランス”で見る必要です。

糖質量が10g以下/100gの食品を基準にする

「低糖質」の基準は明確に定められておりませんが、参考基準として一般的に100gあたり糖質10g以下が一つの目安とされています。表示に明確なルールがないため、「低糖質」と表示されていても必ず成分表示を確認することがたいせつです。

加工食品でも「糖質○g」と記載されていることが多く、この表示で糖質量が判断しやすいです。

【補足】日本糖尿病学会では明確な「低糖質食品」の定義はありません。食事全体で130g/日未満が「低炭水化物食」として言及されています。

食物繊維が多い食事(少なくとも20g)は血糖値管理に効果的

厚生労働省による「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、下記の通りの摂取基準値が示されています。

-

- 男性(18歳以上):21g以上/日

- 女性(18歳以上):18g以上/日

ここで、食物繊維は糖質の吸収を遅らせる働きがあるため、食後血糖値の上昇を緩やかにする効果があります。

効果が高いのは「水溶性食物繊維を3g以上(例:ごぼう・オクラ・もち麦・海藻など)」摂取することです。特に水溶性食物繊維5gを含む食事では、食後30分〜2時間の血糖上昇が15~25%抑制されたという報告があります。

不溶性繊維でもある程度の効果があり、主に便通・腸内環境の改善に効果があります。複数の食材を組み合わせることで、毎食5~10gの食物繊維を無理なく摂取ができます。

| 食材 | 水溶性食物繊維含有量の目安(可食部100gあたり) |

| ごぼう(ゆで) | 約3.2g(※水溶性+不溶性合計) |

| オクラ | 約1.4g(水溶性多め) |

| モロヘイヤ | 約1.5g(水溶性多め) |

| もち麦(炊き) | 約2.5g(水溶性多) |

| 海藻類(ひじき、昆布) | 約3~4g(水溶性) |

WHOのガイドラインなど、食物繊維の理想的な目標量は、成人では24g/日以上とされていますが、日本人の摂取実態を鑑みてその実行可能性を考慮した上で低く設定していることは覚えて置き、日ごろから意識的に多めに摂取するよう心掛けたいものです。

たんぱく質や脂質が豊富な食品は血糖値への影響が少ないため許容範囲

糖質以外の三大栄養素(脂質・たんぱく質)は血糖値をほとんど上昇させないため、糖質制限中でも重要なエネルギー源になります。

特に、肉類、魚介類、卵、大豆製品などは糖質が極めて少なく、主食代わりにもなる食品群です。

糖質制限 食べていいもの |使えるチェックリスト

糖質制限を始めたけれど、「何を食べていいのか分からない」と迷っていませんか?

本記事では、主食・おかず・間食まで、糖質制限中でも安心して食べられる食品をジャンル別に整理しました。市販品を選ぶ際の注意点や、糖質オフの工夫が光る食材もチェックできます。

日々の食事にすぐ活かせる“実用的な一覧表”で、迷いなく糖質コントロールを始めましょう。

主食代用品(こんにゃく米、カリフラワーライス等)

主食代替には、こんにゃく米やカリフラワーライス、豆腐・しらたきなどの低糖質食材が効果的です。市販の低糖質パンやパスタも活用できますが、使用の際には成分表示で再度、糖質量の確認が重要です。

こんにゃく米は糖質を約30~50%カットできる主食代替食

・一般的な白米(100gあたり糖質37.1g)

・こんにゃく米(100gあたり糖質約0.5~20g)

※製品ごとに素材の配合量が異なる

こんにゃく米は低糖質で、白米に近い見た目や食感を持ちながら糖質が非常に低いのが特長です。

また、こんにゃく由来の食物繊維(グルコマンナン)が豊富で、少量でも満腹感が得られやすいのが特徴です。白米と混ぜて使える手軽さも利点で、最近のこんにゃく米は臭いも味も米に近いものができあがり、違和感なく食べることができます。

しかし、市販されている「こんにゃく米」の中でも、製品によりデンプンや米粉を添加している場合は糖質が多いこともあり、事前に成分表示で「糖質量」を必ず確認することをおススメします。

カリフラワーライスは低糖質かつ食物繊維が豊富で血糖値上昇を抑える

・一般的な白米(100gあたり糖質37.1g)

・カリフラワーライス(100gあたり糖質約1.4g(白米の約1/10))

カリフラワーライスはGI値も低く、血糖値上昇が緩やかになります。イオンでは冷凍食品として市販されており、手軽に主食置き換えが可能です。食物繊維・ビタミンCも豊富です。

ここで、色は異なりますがよく似通っている茹でたブロッコリーは100gあたり糖質量は0.9gで、カリフラワーと比べると糖質量は半分程度です。主食の代用品としては色や味の面からは不向きですが、かなり低糖質な野菜であることがわかります。

豆腐やおから、しらたきも低糖質で満腹感が得やすい代用品

・しらたき 糖質ほぼゼロ

・木綿豆腐 100gあたり糖質1.5g前後

木綿豆腐は糖質も低く、たんぱく質も豊富です。

おからパウダーは、パンやお好み焼きの代用粉としても使え、しっかりとした生地で噛み応えもあるため満腹感を得やすいです。少しパサつくかもしれないので、一口にたくさん頬張らずに少量ずつたべるとさらに満足感がアップします。

市販の低糖質パン・パスタも選択肢に入るが原材料と糖質量の確認が必須

市販の低糖質食品(例:ブランパン、豆粉パスタなど)は、糖質を抑える工夫がされていておいしいですが、製品により含有量に差があるため、自分で確認する必要があります。

製品によっては「低糖質」と記載されていても100gあたり糖質20g以上あるものもあり、まずは自分で成分表示を確認する必要があります。

タンパク質系(肉・魚・大豆製品など)

肉や魚、大豆製品は糖質が少なく、適量を食べることは糖質制限に適した主菜です。炭水化物を含む主食を食べる前のタンパク食品は血糖値の急上昇も抑え、エネルギー源としても有効です。ハムやソーセージなどの加工品は意外と糖質を含む場合があるため要注意です。

肉類・魚介類は糖質がほぼゼロで糖質制限に最適な主菜

牛肉・豚肉・鶏肉・魚類は、基本的に糖質含有量が0~0.8g/100g程度と低く、糖質量を気にせず摂取でき、たんぱく質や鉄分・ビタミンB群も豊富です。

しかし、動物性タンパク質の摂取量の増加が糖尿病の発症リスクになるとの報告があります。これは、脂肪細胞のインスリン抵抗性に起因しており、「たんぱく質は動物性が主」という偏りを避け、植物性とのバランスを意識することが重要です。

大豆製品は低糖質かつ食物繊維・イソフラボンも含み健康効果が高い

大豆製品である

・木綿豆腐(糖質0.4g/100g)

・納豆(糖質5.4g/100g)

・生おから(糖質2.3g/100g) は、いずれも低糖質です。

大豆イソフラボンは抗酸化作用やホルモンバランス調整にも寄与するとされ、中高年層にもおすすめ

加工品(ハム・ソーセージ・練り物)は糖質が含まれることがあるため要注意

調味料やつなぎに糖質が使われている製品が多く、

・ロースハム 100gあたり糖質6~7g程度

・ウィンナー 100gあたり糖質3.3g を含むものもあります。

市販品を選ぶ際の目安として、原材料表示の「炭水化物 〇g」を確認することが重要です。

炭水化物を含む主食前にタンパク質を摂取することは血糖値上昇を抑える効果がある

炭水化物がメインの主食を食べる前にタンパク質の摂取をすることは、インスリン分泌を促進するGLP-1を上昇させます。適切な順番で摂取することで血糖値の上昇抑制ができます。

参考:糖尿病患者の栄養食事指導

野菜・きのこ・海藻|糖質オフの強い味方

葉物野菜・きのこ・海藻は糖質が非常に少なく、食物繊維やミネラルも豊富なため糖質制限に最適です。根菜類は糖質が高めなので注意が必要ですが、低糖質な野菜類は量を気にせず摂取できます。

葉物野菜・きのこ・海藻は糖質が極めて少なく、糖質制限中に積極的に摂るべき食材

・小松菜(糖質0.5g/100g)

・ほうれん草(0.3g/100g)

・ぶなしめじ(1.6g/100g)

・生わかめ(2.0g/100g) などは糖質が非常に低いです。

糖質が低いだけでなく、栄養価も高めで、たっぷり使用することでボリューム感も出せて満足度の高い食事づくりに役立ちます。

根菜類は糖質が高めで注意が必要

・じゃがいも(6.1g/100g)

・にんじん(2.7g/100g)

・ごぼう(9.7g/100g)など、糖質量が中~高程度の野菜です。

少量であれば問題ないのですが、「野菜=すべて低糖質」と誤解しないよう注意が必要です。

きのこ・海藻は食物繊維とミネラルが豊富で、整腸作用や代謝サポートに有効

エリタデニン(しいたけ由来)やフコイダン(昆布・もずく由来)は腸内環境や糖・脂質代謝にもいい影響をあたえる成分として知られております。

エリタデニンはラットで肝臓代謝を変更し、血中コレステロールを有意に低下させる効果があるとの研究報告があります。

The hypocholesterolemic action of eritadenine in the rat

また、フフコイダンは、糖尿病による酸化的損傷を軽減し、血糖コントロールに貢献する可能性がある研究報告があります。

Inhibitory effect of fucoidan on hypoglycemia in diabetes mellitus」(Int J Clin Exp Med 2017;10(5):8529-8534)

低糖質かつ低カロリーなため、量を気にせず摂取できるのが最大の利点

水菜やレタスなど、デンプンをほとんど含まない非でんぷん性の葉物野菜は、100gあたりの糖質・エネルギーともに非常に低く、制限中でも安心して食べることができます。

サラダやスープ、鍋料理などに多用でき、料理のバリエーションも豊富で飽きがこないので、毎日取り入れたい食材です。

間食に適した食品一覧

糖質制限中の間食には、ナッツ・チーズ・ゆで卵・無糖ヨーグルトなど、低糖質でたんぱくが含まれる食品がおすすめです。外出先では低糖質バーや低糖質ゼリーなどが有効な選択肢です。

糖質が低めのナッツ類(アーモンド・くるみ)は間食に最適

アーモンド(糖質約9.7g/100g)

くるみ(糖質約4.2/100g) などは低糖質でありながら、食物繊維や良質な脂質(不飽和脂肪酸)を多く含みます。

少量で満足感があり、噛むことで咀嚼刺激による満腹中枢活性化も期待できる。ただしカロリーが高いので、アーモンドなら25粒程度、クルミなら5個程度で、食べ過ぎには注意しましょう。

ナッツ類の糖質は1.2g!糖質制限中のナッツの栄養素が強い味方!

チーズやゆで卵は低糖質・高たんぱくで満腹感が持続しやすい

・ナチュラルチーズ(糖質0.9~6.7g/100g)

・プロセスチーズ(糖質1.3g/100g)

・ゆで卵(0.3g/100g)

ゆで卵はほぼ糖質ゼロでたんぱく質の質・栄養バランス・吸収効率に優れた準完全栄養食品です。

血糖値に影響を与えず、間食としてお勧めしたい選択肢です。チーズもゆで卵もお店で購入できるので、外出先でも手軽に食べられます。

無糖ヨーグルトは乳酸菌とたんぱく質が摂れる優良食品

無糖プレーンヨーグルトは、全脂や無脂肪などいくつか種類はあります。

・糖質 100gあたり 4. 6~4. 9g

・たんぱく質 100gあたり 3.6~4.0g を含みます。

整腸作用が期待できるうえ、水分を取り除いた堅めのギリシャヨーグルトにすれば、糖質は同等ですが、たんぱく質が10g程度含まれるので、倍以上摂れます。

低糖質プロテインバーやゼリーは外出先での補食に便利

補食として、市販の低糖質プロテインバーやプロテインドリンク(糖質5~10g程度)は、コンビニやドラッグストアでも購入できます。

補食は間食とは異なり、アスリートや普段から激しいトレーニングをしている人など、必要な栄養素を3食の食事だけで補えない場合の栄養強化食品として位置づけされ、3食の他に補食を1食とみなすこともあります。成分表示を確認すれば糖質がわかるので、安心して食べられます。

糖質ゼロ・低糖質甘味料を使った手作りスイーツも有効な選択肢

ラカントSやエリスリトールなどの甘味料は天然由来甘味料であり、血糖値に影響を与えずカロリーもゼロ~低いため、安心して使用できます。

豆腐やおから、アーモンドプードルを使い、低糖質な甘味料でケーキやクッキーを手作りすると糖質を抑えつつスイーツを楽しむことができます。

【糖質制限 食べていいもの 外食】ジャンル別おすすめメニュー

和食・定食屋|刺身、焼き魚定食など

和食・定食屋|刺身、焼き魚定食など

シンプルな刺身や焼き魚は糖質がほぼゼロで主菜に最適です。定食ではご飯を抜き、小鉢を活用すれば、栄養バランスを保ちながら糖質オフが可能ですが、甘い味付けの料理には注意が必要です。

刺身や焼き魚は糖質がほぼゼロ 糖質制限中の理想的な主菜

刺身(まぐろ、サーモン、白身魚など)は100gあたり糖質~0.4gなので、気にせずに食べることができます。焼き魚も調味料さえ注意すれば変わらず糖質はほぼゼロ。

良質なたんぱく質・EPA/DHAなどの不飽和脂肪酸も摂れ、出来れば高い頻度で食べたい食材です。

定食は「ご飯を抜く or 少量にする」ことで糖質量を大幅にカットできる

白ご飯1膳(150g)の糖質は55.7gです。白ごはん1膳を抜くだけで糖質量を劇的に抑えられます。

外食では「ご飯少なめ」「ご飯抜き」で注文できる店が増えており、柔軟な対応が可能なので、注文の際に聞いてみましょう。

小鉢(冷奴、ひじき煮、酢の物など)を活用すれば栄養バランスを保ちながら糖質オフが可能

冷奴(絹ごし豆腐 糖質約1.1g/100g)や 酢の物(きゅうり・わかめベース)などは低糖質でミネラル・食物繊維源として優秀です。

ひじき煮は使用する調味料と量次第で糖質がやや高くなるので、食べる量には注意が必要。

甘めの煮物・照り焼きなどは糖質が高い

砂糖・みりんベースのきんぴらなどの煮物や照り焼きは、1品で糖質10g以上になることがあります。

同じ素材でも「塩焼き・蒸す」などの調理法の料理を選ぶことで糖質を抑えられます。

中華・洋食|回鍋肉、ステーキなど糖質オフの選び方

中華や洋食では、シンプルな炒め物やグリル料理を選ぶと糖質を抑えやすくなります。ソースや衣、とろみに注意しつつ、主食をサラダに変えるなどの工夫で、回鍋肉やステーキも糖質制限に対応可能です。

肉や魚を主役にしたシンプルな炒め物やグリル料理は糖質が少なく選びやすい

ステーキ、グリルチキン、蒸し鶏/魚などは部位によりますが素材自体の糖質は1g以下です。シンプルに香辛料や塩などで炒めたものや、蒸したりグリルしたりする料理は糖質も低めです。タレを付ける場合は付ける量に注意しましょう。

中華でも「青椒肉絲」「回鍋肉」などは、タレを控えめにすれば選択肢として有効です。

ソースやあんかけには糖質が多く含まれるため「塩・バター・胡椒」などシンプルな味付けを選ぶのが基本

中華あんや洋風デミグラスソースには砂糖・でんぷんが比較的多く含まれ、1皿で10~20g、多いものでは30g近くの糖質を含むこともあります。

ソースを選ぶ際は、シンプルに「塩胡椒」にするのが最もおススメですが、「大根おろしソース」や「バター/にんにく醤油」にすれば糖質が控えられます。「和風ソース」や「てりやきソース」は一般的に糖質がやや高めなので、栄養成分表がお店にある場合は確認してから注文することをおすすめします。

付け合わせの主食(ライス・パン)は避け、サラダや温野菜への変更が有効

・ライス1膳150g程度(糖質約55g)

・ロールパン1個30g(糖質約14g)

・フランスパン1切れ15~20g程度(糖質約9g)

丼ものを注文するのは避け、定食では半分残すなど、食べる量に気を付けましょう。

また、洋食店ではロールパンではなくフランスパンを選択し、1個食べるなどしましょう。最近では「パンの代わりにサラダ」への変更が可能な場合もあるので、注文の際に聞いてみましょう。

とろみ(片栗粉)や衣(揚げ物)に注意が必要でも回鍋肉やステーキなど注文次第で糖質を抑えられる

とろみをつけるための片栗粉(糖質 81.1g/100g)や、唐揚げ・フライの衣には大量の炭水化物が含まれます。

回鍋肉は「タレ少なめ、キャベツ多め、油少なめ」で注文すれば、糖質10g以下に抑えることも可能なので、まずは注文の際に聞いてみましょう。

ファストフード|セレクト次第で糖質カット

ファストフードでは、バンズ(パン)無しのバーガーにすることで糖質を大幅にカットできます。チキン・ビーフパティは糖質がほぼゼロなので主菜に適しており、サラダやナゲットも有効な選択肢になります。

バンズ(パン)を抜いた「低糖質バーガー」を選ぶことで糖質を大幅カットできる

通常のハンバーガーはバンズ(1個約50g)で糖質約24gになります。

バンズをレタスに変えたモスバーガーの「モスの菜摘」1個の糖質は10.4gで、フレッシュネスバーガーの「低糖質バンズ」を使用した「ハンバーガー」は1個の糖質が18.8gとボリュームがあって比較的糖質も抑えられます。

フライドポテト・ドリンクのセットは避け、単品注文で調整するのが基本

マクドナルドを例にすると、マックフライポテトMサイズで糖質52.4g、コーラMサイズで糖質36.5gです。

「セット=お得」の心理に流されず、必要なものだけを選ぶことが糖質制限の鍵です。

ビーフ系のパティは糖質が少なく主菜として優秀

パティ自体の糖質は、主要なファストフード店ではおおよそ一桁程度と少ないです。特にマクドナルドのパティは、つなぎ不使用のため糖質がほぼ0gで、糖質制限中でも安心して食べられます。

照り焼きやソース系は糖質が上がるため、「塩・ペッパー」などシンプルな味付けを選ぶのがベター。

サイドメニューでは「サラダ」「ナゲット」などがおすすめ

サイドサラダは糖質2〜7.5gと非常に低く、ナゲットも1個あたり糖質2.7gで、ポテトの代わりにナゲットを食べる方が低糖質です。

ここで、糖質量がための定番のバーベキューソースやマスタードは、全部使用せず半分だけつけるなど、使用量を少なめにするなど

【糖質制限 コンビニで食べていいもの】 選ぶべき商品とコツ

コンビニの商品でも糖質制限はしっかり実践できます。

コンビニの商品でも糖質制限はしっかり実践できます。

選び方のコツさえ押さえれば、主食・おかず・スイーツまで、手軽に“糖質オフ”を叶えることが可能です。

本記事では、おにぎり・パンコーナーでの注意点から、糖質オフ商品を見分けるラベルの読み方、スイーツの賢い選び方までを網羅します。

忙しい日常の中でも、コンビニを味方につけて続けられる糖質制限の実践術をお届けします。

おにぎり・パンコーナーは避ける?見るべきラベルとは

おにぎりやパンは糖質が高いため基本的に避けるのが無難ですが、「糖質○g」や「低糖質パン」の表示を確認すれば選べる商品もあります。具材や味付けにも注意し、甘辛系は控えめにしましょう。

おにぎりやパンは糖質量が非常に高いため、基本的には避けるのが望ましい

・おにぎり1個(110g程度)糖質30~40g程度

・あんパンなどの菓子パン類 1個 糖質50g超えることも

コンビニの食品の中でも特に糖質の高いカテゴリであり、糖質制限中は「避ける」か、食べるにしても少量にするが基本です。

「糖質○g」「炭水化物-食物繊維」の表示を確認して糖質量を判断する

多くの栄養表示では「炭水化物=糖質+食物繊維」とされており、糖質だけを把握するには成分表示の確認が不可欠です。

糖質の記載がない場合、「炭水化物」から「食物繊維」を引くことで推定できます。

「ブランパン」や「低糖質パン」など、糖質オフ設計された製品を選ぶことが可能

ローソンの「ブランパン」シリーズは1個あたり糖質2〜19g程度で、通常パンのおおよそ1/7~1/2以下です。

コンビニでも糖質制限用食品が拡充されており、ラベル確認で賢く選ぶことができます。

具材や味付けにも注意し、甘辛系・練り物入りは糖質が高くなる傾向がある

ツナマヨおにぎりや焼きそばパンなどは、具材にも砂糖やでんぷんが含まれ、その分糖質が多くなります。

「梅」「塩鮭」などのシンプルな具材の方が比較的糖質が低いですが、裏面表示など購入前・食べる前には個別に確認が必要です。

コンビニで手に入る糖質オフの主食・おかず

コンビニでは、サラダチキンやゆで卵、焼き魚や冷奴など糖質が少ないおかずが豊富に揃っています。主食には低糖質パンや麺を活用し、スープは春雨を避けて具沢山味噌汁を選ぶのがポイントです。

サラダチキンやゆで卵は糖質ゼロ~極少で主菜として優秀

サラダチキン(糖質0~5g/100g)、ゆで卵(約0.2g)と非常に低糖質で、高たんぱくな食品です。

どのコンビニでも取り扱っていて、シンプルなものからハーブなどで味付けされているものやスモークタイプなどもあり、選択肢も豊富です。

糖質オフ設計のブランパンや低糖質麺は主食代替として利用可能

ローソンのブランパン(糖質2〜19g/個)や、糖質ゼロ麺(こんにゃく麺など)は糖質制限用にも活用できます。

低糖質パンは腹持ちもよく、調理パンなどにも展開されていて種類も豊富です。低糖質麺は冷蔵コーナーで手に入ります。

参考:糖質0g低カロリー麺 辛麺スープ付き:セブンプレミアム公式HP

焼き魚・煮物・冷奴などの惣菜系は糖質糖質0g低カロリー麺 辛麺スープ付き制限に適したおかずが多い

焼き鮭・鯖の塩焼き・冷奴は糖質1g以下、煮物系でも味付けや使用している野菜に注意すれば4〜6g程度に控えることが可能です。

スープ類は「春雨・とろみ」入りを避け、「海藻・きのこ系」味噌汁や「具だくさん豚汁」を選ぶのがコツ

・春雨スープ1杯 糖質15〜20g前後

・「海藻・きのこ系味噌汁」や「具だくさん豚汁」 1杯 糖質3〜5g

あさりやしじみの味噌汁や豚汁などはたんぱく質・ミネラルも補えるためおススメです。

コンビニスイーツは選べるのか?糖質カット商品一覧

コンビニでも糖質10g以下のスイーツが手に入る時代です。「ロカボ」マークや糖質表示を確認し、プリンやチーズケーキなどを選べば安心です。どら焼きや大福・饅頭などの和菓子は糖質が高いので、食べる量に注意しましょう。

「ロカボ」マークや「糖質〇g以下」の表示を目安に選ぶことが重要

「食・楽・健康協会」によるロカボマークがついた商品は、1個あたり糖質10g前後を基準に設計されています。

成分表示では「炭水化物」ではなく「糖質」表記があるか確認し、表示のない場合は「炭水化物-食物繊維」で計算しましょう。

参考:ロカボオフィシャルサイト

プリン・チーズケーキ・シュークリーム系は比較的糖質が少ない

卵や乳製品を主原料とするスイーツ(例:プリン、ベイクドチーズケーキなど)やカスタードシューなどは糖質量が10~20gと比較的低めです。

砂糖不使用タイプや甘味料使用タイプ(エリスリトール、ラカント等)を選ぶとより低糖質になります。

どら焼き・饅頭・大福などの和菓子は糖質が高めで注意が必要

通常のどら焼き1個約100g前後で糖質約56g程度、大福1個でも50g前後と高糖質です。

和菓子を食べたい時は、1個丸ごと食べるのではなく、半分だけにするなど食べる量に注意しましょう。

【糖質制限 食べていいもの お菓子】甘い物を我慢しない工夫

「糖質制限中でも、お菓子は完全に我慢しなきゃダメ…?」そんな心配はもう不要です。

プリンやチーズケーキなどの低糖質スイーツや、血糖値に配慮した甘味料を使った手作りおやつで、甘いものを楽しむ工夫ができます。

この記事では、市販スイーツの選び方や注意点、甘味料の選び方までを総まとめ。

我慢ではなく、“賢く選んで楽しむ”糖質制限ライフを始めましょう。

市販の低糖質スイーツの種類と注意点

低糖質スイーツにはプリンやチーズケーキなどがあり、「糖質〇g以下」「ロカボマーク」の表示を目安に選ぶと安心です。

ただし、甘味料の種類やカロリー・脂質の高さにも注意し、成分全体を確認することが重要です。

主な低糖質スイーツは「プリン」「チーズケーキ」「ゼリー」「焼き菓子」など

低糖質スイーツは、糖質の少ない卵・乳製品・ゼラチン・アーモンド粉などをベースにした商品が多いです。

これらの素材は血糖値を上げにくく、食物繊維やたんぱく質も補える利点があります。

「糖質〇g以下」「ロカボマーク」の表記があるものを選ぶと安心

「食・楽・健康協会」のロカボマークは、1個あたり糖質10g以下(または食後血糖値の上昇を抑える配慮がある)商品に付与されます。

「糖質〇g」と明記されていない商品も多いため、常に「炭水化物-食物繊維」で計算して推定するスキルが必要。

参考:ロカボオフィシャルサイト

甘味料の種類によっては血糖値に影響を与える可能性がある

糖アルコールのエリスリトールや、天然甘味料のステビアなどは血糖値への影響が少ないです。しかし、過剰摂取をすると甘さへの欲がどんどんと増したり、物足りないと感じるようになってしまいます。また、下痢を引き起こすリスクがある甘味料もあるので、甘味料の種類と特徴を知っておくことは大切です。

糖質は低くてもカロリーや脂質が高い商品もあるため、成分全体の確認が必要

アーモンド粉やチーズなどを使ったスイーツは、糖質が低くても脂質・カロリーが高い傾向があります。

糖質が少ないからと言って必要以上のカロリーを摂取すると体重が増えてしまうので、「糖質だけを見て安心しない」視点が重要。

手作りお菓子のおすすめレシピと材料

低糖質スイーツ作りには、おからパウダーやアーモンドプードル、豆腐や卵などが最適で、甘味料はラカントSやエリスリトールを使えば血糖値への影響を抑えられます。電子レンジやフライパンを使えば手軽に短時間で作れるのも魅力です。

おからパウダーやアーモンドプードルは低糖質で粉物代替に最適

・おからパウダー糖質約2~5g/100g

・アーモンドプードル糖質約10g/100g

小麦粉 糖質73.3g/100gに比べて糖質が非常に少ないです。

マフィン、パンケーキ、クッキーなど多様な焼き菓子に使用でき、食物繊維も豊富で腹持ちがいいです。

ラカントSやエリスリトールなどの糖質ゼロ甘味料を使うと血糖値に影響しにくい

エリスリトール・ラカントSは、カロリーもほぼゼロで体内でエネルギーとして利用されずに最終的に排出されず、血糖値に影響を及ぼしません。

焼き菓子や冷たいデザートなどにも幅広く使え、クセが少なく初心者向きです。

参考:ラカント公式HP

豆腐・クリームチーズ・卵などは低糖質かつ満足感のある材料として優秀

・木綿豆腐(糖質0.4g/100g)

・ゆで卵(糖質0.2g/100g)

・クリームチーズ(糖質2.3g/100g)

はいずれも低糖質で、たんぱく質や脂質も豊富です。

チーズケーキやスフレ、ムースなどに活用でき、滑らかでコクのある食感が得られます。

電子レンジやフライパンを活用すれば、時短で低糖質スイーツが簡単に作れる

マグカップケーキ(レンチン数分程度)、おからクッキー(フライパン焼き)などはオーブン不要で手軽に作れます。

材料もシンプルで買い揃えやすく、初心者や忙しい人にも手作りで作れます。

糖質ゼロ甘味料の選び方と注意点

糖質ゼロ甘味料は、血糖値に影響を与えにくいエリスリトールやラカントSなどがおすすめです。一方で、マルチトールなどは血糖値にやや影響がある可能性があり、甘味料によっては胃腸への影響もあるため、用途や摂取量に応じた選び方が重要です。

血糖値に影響を与えない「エリスリトール」「ラカントS」「ステビア」がおすすめ

エリスリトールは代謝されず尿中に排出され、血糖値やインスリン反応に影響を与えません。ラカントSはエリスリトール+羅漢果エキスのブレンドで、天然由来かつ血糖負荷ゼロです。ステビアも同様で天然由来のものです。

いずれも糖質制限中に安心して使える甘味料として、医療・栄養現場でも利用されています。

一部の糖アルコール「マルチトール」や「ソルビトール」など程度によるが血糖値に影響の可能性もある

マルチトールは砂糖よりカロリーが低く消化吸収されにくいのですが、一部はブドウ糖として利用されるため血糖値へ影響する可能性はあります。しかし、GI値65の砂糖と比較するとマルチトールのGI値は26と低く、急激な血糖値の上昇を起こしません。

反面、同じ糖アルコールでもソルビトールは小腸での吸収率は低く、大部分が肝臓で代謝されてしまうので血糖値への影響は少ないです。

血糖値への影響が気になる方は、表示糖ラベルで使用される甘味料の確認が必須です。

胃腸への影響が出る甘味料もあるため、過剰摂取は避ける

糖アルコールは消化酵素で消化されにくく、吸収されにくいため、低カロリーですが、難消化性のため腸で消化・吸収されなかった糖アルコール類が大腸にまで移行し、大腸内浸透圧が上昇するため下痢や腹部膨満を起こすことがあります。

特にお菓子や飲料などで一度に大量摂取しやすいため、1日の使用量を調整するのがよいでしょう。

加熱調理に適した甘味料と不向きなものがあるため、用途別に選ぶことが重要

エリスリトールは高温下で再結晶化するため、クッキーや焼き菓子ではジャリッとした食感になることがあります。

ラカントSやステビアは加熱にも比較的安定ですが、食感重視のプリンやゼリーに使用するのか、煮物など食事にしようするのかなど、用途に応じた使い分けが重要です。

糖質制限に役立つ栄養知識|成分表示の見方と注意点

糖質制限を成功させるには、「何を食べるか」だけでなく、「ラベルの見方」も重要なポイントです。

炭水化物・糖質・食物繊維の違いや、カロリー表示の落とし穴、GI・GL値を使った食材選びなど、栄養表示には意外な落とし穴が潜んでいます。

この記事では、食品選びで迷わないための基本知識をわかりやすく解説します。正しい知識で、糖質制限をもっと安心に続けましょう。

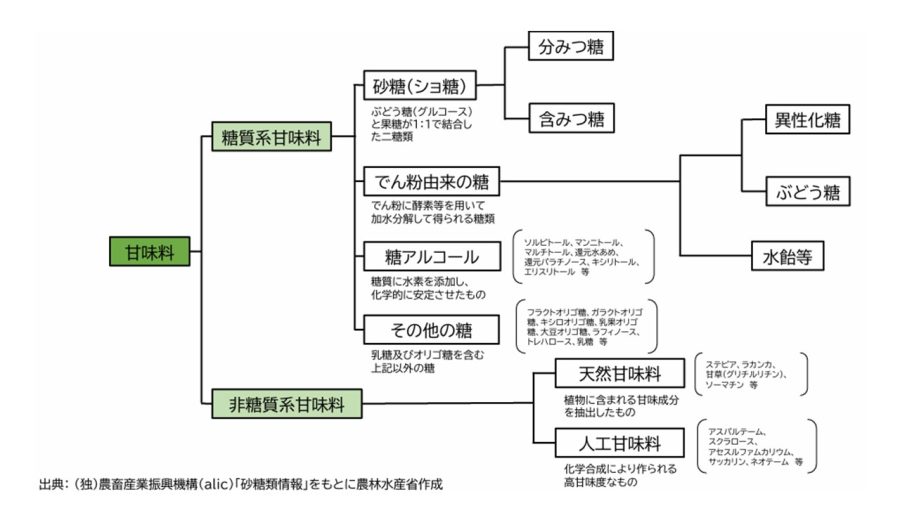

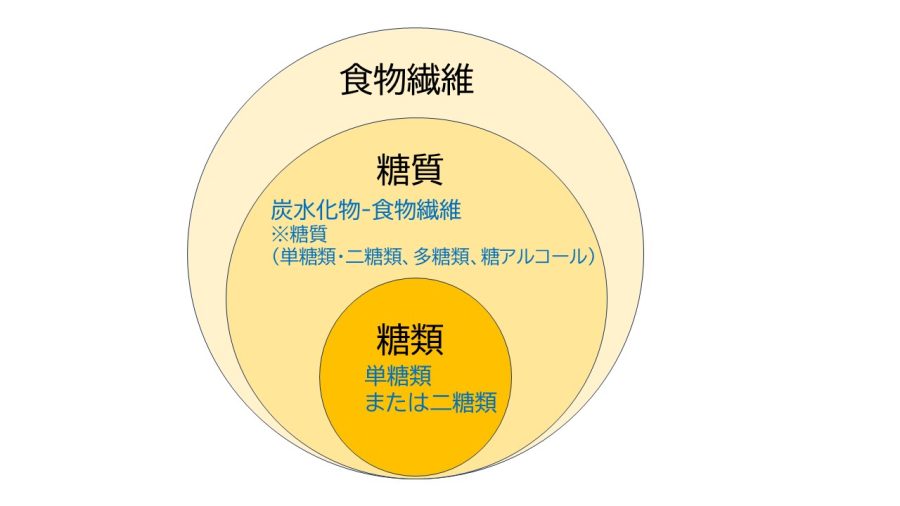

糖質・炭水化物・食物繊維の違いを理解する

炭水化物は「糖質+食物繊維」で構成されており、糖質は血糖値を上げやすい一方、食物繊維は吸収を抑える働きがあります。糖質制限では、炭水化物全体ではなく「糖質量」と「食物繊維量」に注目することが大切です。

【炭水化物 = 糖質 + 食物繊維】 という関係にある

炭水化物は「糖質と食物繊維」の合計です。

炭水化物の表記しかない場合、糖質量は「炭水化物 - 食物繊維」で推定します。

糖質は体内でエネルギー源となるが、血糖値を上昇させやすい

糖質は主にブドウ糖や果糖などの単糖類・二糖類で構成され、速やかに消化・吸収されます。

特に精製された糖質(白米、砂糖など)はGI値が高く、急激な血糖値上昇を引き起こします。

食物繊維は血糖値を上げず、整腸作用や糖質吸収の抑制に役立つ

水溶性食物繊維は糖の吸収を遅らせ、不溶性食物繊維は腸のぜん動運動を促進し便通を改善する効果があります。

糖質制限中でも積極的に摂取すべき栄養素であり、野菜・きのこ・海藻に多く含まれます。

糖質制限では「炭水化物」ではなく「糖質」の量を見ることが重要

炭水化物だけを見て判断すると、実際の糖質量以上に配合されていると判断される可能性があります。

食品ラベルでは「糖質」と「食物繊維」の両方が記載されていない場合もあるため、判断には注意が必要です。

カロリーより糖質!食品表示の落とし穴とは

カロリーが低くても糖質が多い食品は意外と多く、「ノンシュガー」や「低カロリー」表示でも油断は禁物です。糖質制限では、「糖質」または「炭水化物-食物繊維」で正確な糖質量を見極めることが重要です。

「カロリーが低い=糖質が少ない」とは限らない

ゼロカロリー飲料や寒天ゼリーなどは糖質ゼロのものもありますが、低カロリーのクッキーやゼリーでも糖質は30g以上含まれることがあります。

脂質やたんぱく質が少ないことでカロリーは低くても、砂糖・でんぷんが多ければ糖質は高くなります。

「炭水化物」表記だけでは糖質量が正確にわからない場合がある

炭水化物には「糖質」と「食物繊維」の両方が含まれるため、食物繊維が多いと糖質は少なくても炭水化物は多く見えます。

「炭水化物20g」と書かれていても、食物繊維が15g含まれていれば糖質は5gになります。

「ノンシュガー」「低カロリー」の表示でも糖質を含むことがある

「ノンシュガー」は糖類(砂糖など)不使用を意味し、「無糖」や「糖類ゼロ」などとも記載される場合もありますが、単糖類・二糖類の糖類が100g中0.5g未満のものを意味します。

「糖類ゼロ」でも糖類以外の糖質の一部である「糖アルコール」や「人口甘味料」が含まれていている可能性もあるので必ず確認しましょう。

参考:「栄養成分表示ハンドブック 食品表示基準に基づく栄養成分表示の方法等」東京都

糖質制限では「糖質」または「炭水化物-食物繊維」で実際の糖質量を把握すべき

糖質制限の目的は「血糖値の急上昇を避ける」ことです。よって、食べるものの糖質量が重要で、カロリーだけでは判断できません。

糖質量の記載がない商品は、炭水化物と食物繊維の差から自分で計算する必要があります。

GI値・GL値の考え方と活用法

GI値は食品の血糖上昇度を示し、低GI食品(55以下)は糖質制限に適しています。GL値は摂取量を加味した指標で、GIが高くても食べる量を調整することで血糖負荷を抑えられる場合があります。これらを活用すれば血糖値の急上昇を防ぐ献立になります。

GI値は「食品が血糖値をどれだけ上げるか」を示す指標で、低GI(55以下)の食品が糖質制限に適している

GI(Glycemic Index)はブドウ糖を基準(GI=100)として、食品の摂取後2時間までの血糖値上昇を数値化したものです。玄米、そば、大豆製品、葉物野菜などが低GI食品に分類され、血糖管理に有効とされます。

GL値は「実際に食べる量を考慮した血糖上昇の度合い」を示す指標で、より実用的な判断が可能

GL(Glycemic Load)は「GI値 × その食品の標準摂取量(サービング)当たりに含まれる炭水化物量(g)÷ 100」で算出され、量も含めた血糖負荷の目安となります。

これによって、ある食品を一食分食べた時に、どの程度血糖値が上昇するかを認識することができ、普段の食生活にも役立てやすくなります。

たとえば比較的高いGI値のかぼちゃ(GI66)も、一度に少量しか食べなければGL値は低くなります。

参考:グリセミックインデックス(GI)とグリセミックロード(GL)(駒沢女子大学HPより)

GI値が高くても、食べる量が少なければGL値は低く抑えられることがある

キウイフルーツ(GI47)でも、100gあたりの糖質量は10gのためGL値は6と低いです。

「GIが高い=絶対NG」ではなく、GLも併せて判断することで、柔軟な糖質管理が可能になります。

GI値・GL値を活用することで、血糖値の急上昇を防ぐ食事設計ができる

低GI・低GL食品を選ぶことで、血糖スパイク(急上昇と急降下)を防ぎ、インスリン分泌の負担を減らすことができます。

糖尿病予防・ダイエット・集中力維持など、多方面において有益な栄養指針となる値です。

まとめ

糖質制限では、1日約130g程度の糖質摂取が目安で、「糖質=炭水化物-食物繊維」で判断することが基本です。

極端な糖質制限は一般的には推奨されない

こんにゃく米や肉・魚、大豆製品など低糖質な食品を中心に選び、コンビニや外食でも工夫次第で対応可能です。ロカボマークや糖質表示を活用すれば市販スイーツも安心して楽しめます。甘味料や成分表示の見方にも注意し、GI・GL値も並行して活用するとさらに効果的です。

正しい知識を身につけることで、無理なく糖質制限を続けることができますので、是非参考にしてください。

和食・定食屋|刺身、焼き魚定食など

和食・定食屋|刺身、焼き魚定食など