「なんとなく健康のためにお茶を飲んでいるけれど、どのお茶が自分に合っているのかよく分からない…」そんな方はいませんか?本記事では、ポリフェノール含有量の多いお茶のランキングから、それぞれの茶葉に含まれる機能性成分の違い、さらにコーヒーとの比較や目的別の飲用法まで、網羅的かつ具体的に解説しています。この記事を読むことで、自分の体調やライフスタイルに合った最適なお茶の選び方がわかり、“飲むだけで整う健康習慣”について自信を持って始められるようになります。

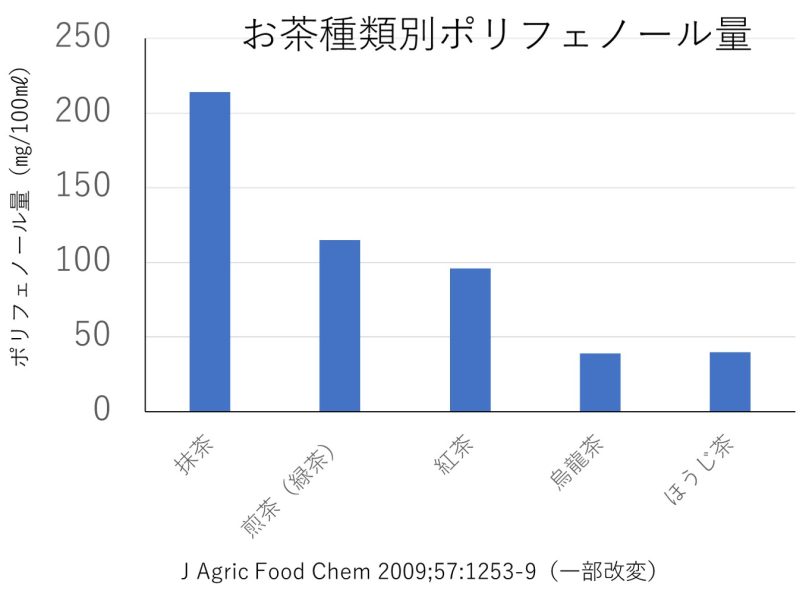

ポリフェノールが多いお茶ランキング

ポリフェノールが多く含まれるお茶の比較

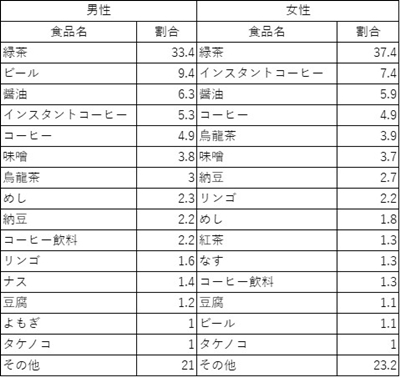

ポリフェノールは、抗酸化作用、抗炎症作用などの機能性を有することから、さまざまな生活習慣病を予防することが期待されています。特に日本人中高年におけるポリフェノール摂取量は、お茶(緑茶)からの摂取が大きく寄与していることが分かっています。参考文献: 森, 津金 (2021)

抹茶はお茶の中でもっともポリフェノールの量が多い

実は「お茶」は、全てツバキ科の常緑樹「チャ」の葉から作られます。そして加工方法の違いによって、緑茶、ウーロン茶、紅茶などになります。

その他、チャの葉以外の素材もお茶といわれることがあります。

お茶の中で最もポリフェノール含量が高いのは抹茶です。抹茶は100mlあたり200mgのポリフェノールが含まれます。

煎茶(一般的な緑茶)には100mlあたり約110mgのポリフェノールが含まれています 。抹茶には、緑茶の2倍のポリフェノールが含まれていることとなります。

抹茶は茶葉を白臼で挽いて粉末状にしたものです。この粉末をお湯でたてて飲みます。茶葉をそのまま摂取する飲み方なので、他のお茶よりポリフェノールの摂取量が多くなるというわけです。

煎茶は一番手軽でポリフェノール量も豊富

食品成分表における煎茶のポリフェノール含量は約115mg/100mlです。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年版 煎茶は日本の一般的な緑茶であり、習慣的に摂取しやすいという大きなメリットがあります。ポリフェノールの主要供給源として健康志向層にも評価が高い飲み物と言えます。日本人の多くは煎茶(緑茶)から多くのポリフェノールを摂取していることが研究から明らかとなっています。日常的にポリフェノールを継続的に摂取するなら日本人になじみのある煎茶がお勧めです。参考文献: 森, 津金 (2021)

ほうじ茶は煎茶よりもポリフェノールが少ない

緑茶の中で茶葉を焙煎する過程があるのがほうじ茶です。ほうじ茶は焙煎工程によりカテキンが一部分解されます。そのためポリフェノールの含有量が煎茶より少なくなります(約30~50mg/100ml)。ほうじ茶は焙煎により香りが高くなり、香ばしいお茶が好きな人にはおススメです。しかし、抗酸化作用やポリフェノールをしっかり摂りたいと期待するなら煎茶や抹茶の方が向いていると言えるでしょう。

ウーロン茶は半発酵で中程度のポリフェノール量

烏龍茶や紅茶は発酵茶と呼ばれています。(紅茶は発酵茶、ウーロン茶は半発酵茶)しかし、この発酵には微生物は関与せず、茶葉自身が持っている酸化酵素の働きによって行われます。

日本食品標準成分表では烏龍茶は約80〜120mg/100mlのポリフェノールが含まれると記載があります。日本食品標準成分表(八訂)増補2023年版

紅茶の場合、茶葉に含まれるポリフェノールの一部が「テアフラビン」「テアルビジン」などに変化しているのが特徴です。テアフラビン、テアルビジンなどカテキンとは異なる機能性を持つことが知られています。

以前、烏龍茶についての健康記事を書いています。参考にしてください。

プーアル茶は発酵後も一定量のポリフェノールを保持

プーアル茶は前途した烏龍茶や紅茶とは異なり、微生物による発酵過程があります。日本食品標準成分表に記載はありませんが市販プーアル茶の分析により90mg/100ml前後との報告(参考:『中国茶の科学』農文協)があります。プーアル茶のポリフェノールには没食子酸などの低分子のポリフェノール、そして重合した高分子ポリフェノールという複雑なポリフェノールに変化しています。

現在、プーアル茶と腸内環境改善などの研究も進んでいます。

以前、プーアル茶についての健康記事を書いています。参考にしてください。

菊花茶・甜茶・などは機能性が重視されるタイプ

チャの樹の葉から抽出するお茶以外にも他の素材から作られるお茶もあります。

たとえば菊花茶・甜茶などがあります。これらに含まれるポリフェノールはカテキンとは異なり、それぞれ固有の機能があります。

菊花茶は菊の花を乾燥させて淹れるハーブティーです。菊花について

甜茶は古くからある薬草茶の一つで、中国で旧正月や慶事の際に好んで飲まれる「甘いお茶」の総称です。日本で「甜茶」と呼ばれるものの多く、バラ科キイチゴ属の植物(Rubus suavissimus)が原料であり、抗アレルギー作用や抗酸化作用が注目されています。下記の章でそれぞれの機能について説明します。

アカシアポリフェノールが入ったお茶はない

アカシアポリフェノールは株式会社アカシアの樹の販売しているサプリに含まれるポリフェノールです。

アカシアポリフェノールはアカシアの樹皮から抽出される抗酸化力の高いポリフェノールです。アカシアポリフェノールの主要成分はプロアントシアニジンであり、渋みの強い成分です。そのため、アカシアの樹で販売しているお茶にはアカシアポリフェノールを含んだ商品は販売していません。

ポリフェノールの種類ごとのお茶の特徴

煎茶はカテキンが豊富で、糖尿病予防効果が期待される

一般的な緑茶である煎茶にはポリフェノールの中でもカテキン類が多く含まれます。すでに緑茶やカテキンについては様々な研究の報告があります。

例えば、Iso H, et al. (2006) では日本の大規模前向きコホート研究が実施されており、緑茶を1日6杯以上飲む人は、2型糖尿病のリスクが33%低下することが示唆されています。日本人において緑茶を日常的に多く飲むことは、2型糖尿病の発症リスクを有意に低下させる可能性があると報告されています。そして関与成分としてはポリフェノール(カテキン)などの非カフェイン成分がその効果に寄与している可能性が高いとされています。

また、カテキンには活性酸素除去作用があり、脂肪酸合成酵素の阻害による抗肥満効果や、口腔内殺菌、コレステロール低下作用も報告されています。

参考文献;Nanjo F et al. (1996)、Nagao T et al. (2005)、Ferrazzano GF et al. (2011)

紅茶はテアフラビン・テアルビジンが多く、血糖値上昇抑制や美白作用に関与

紅茶は製造過程でカテキンが酸化重合し、テアフラビン類・テアルビジン類に変化しています。

これらの成分は血糖上昇抑制、抗酸化、美白(チロシナーゼ阻害)効果があるとされ、女性向け美容飲料としても注目されています。参考文献;Yamaoka, Y. et al. (2009) Gosslau, A. et.al., (2018)

ウーロン茶はカテキンとテアフラビンの中間型で、脂質代謝改善が注目される

烏龍茶(ウーロン茶)は「半発酵茶」に分類される中国・台湾由来の伝統茶です。プーアル茶のような微生物による発酵ではなく厳密には酸化反応です。緑茶と紅茶の中間に位置します。そのため、烏龍茶は加工工程によりカテキンとテアフラビンの両方を含有しています。烏龍茶には脂質の消化酵素(リパーゼ)阻害作用が報告されており、メタボ予防や脂肪吸収抑制を目的とした研究もあります。

参考文献 Komatsu, T. et al. (2003)、Nagao, T. et al. (2001)

プーアル茶は没食子酸を含み、腸内環境改善や脂肪蓄積抑制に寄与

プーアル茶は微生物発酵により没食子酸やテアフラビン類が増加しています。腸内細菌叢に作用し、短鎖脂肪酸産生を促進、抗肥満効果、腸内環境改善、糖吸収抑制が期待されています。

参考文献: Zhao et al., (2024)

菊花茶はフラボノイド(ルテオリン)が主体で、抗炎症・眼精疲労予防に有用

中薬学などの資料によれば、キクの花にはルテオリンが多く含まれ、抗炎症・抗アレルギー性を示すことが知られています。古くから漢方的に「目に良いお茶」として用いられ、現代でも眼精疲労の予防や抗炎症茶として人気です。近年の研究では抗酸化・抗炎症・細胞保護・分泌調整といった機能によって、網膜変性、ぶどう膜炎、ドライアイなど目の健康維持に貢献する可能性が示されています。

参考文献: Hytti et al. 2016, Liu et al. 2021, Xie et al., 2023

甜茶は甜茶ポリフェノールが主成分で、アレルギー症状の緩和作用がある

甜茶にはヒスタミン遊離抑制活性のあるポリフェノール(GOD型)が含まれています。甜茶には花粉症(スギ花粉症)への効果が期待されていますが、明確な結果のある臨床試験は今のところありません。一方、甜茶に含まれるポリフェノールがヒスタミン放出抑制やTh2反応の抑制に作用するという動物実験は報告があります。参考文献: Zhang et al., 2019 今後、さらなる研究やエビデンスが期待されています。

市販のお茶に含まれるポリフェノール量の比較

近年、市販のお茶にはポリフェノールの量を明記した商品も多くあります。特に機能性表示食品・特保の表示には基準値があります。例えば、機能性表示食品として届出のあるカテキン量は1日540mg程度です。通常のペットボトルのお茶よりもポリフェノール量は多く含まれます。一般的なお茶や機能性表示食品、トクホのお茶にしろ製品の目的(健康訴求か風味重視か)で含有量に大きな差があるため、用途に応じた選択が重要となります。また、成分比較にはラベルと公式データを参照し、購入の検討をするのが適切です。下記におすすめのトクホのお茶と機能性表示食品のお茶を記します。

ヘルシア緑茶(キリン)

ポリフェノール含量:540 ㎎/350㎖(1本)

特徴: 特定保健食品の緑茶

本品は、脂肪の分解と消費に働く酵素の活性を高める茶カテキンを豊富に含んでおり、脂肪を代謝する力を高め、エネルギーとして脂肪を消費し、内臓脂肪を減らすのを助けるので、内臓脂肪が多めの方に適しています。

1本で茶カテキンを540㎎とれます。高ポリフェノール含量のお茶です。

おーいお茶濃い味ストロング(伊藤園)

ポリフェノール含量:526.4 ㎎/470㎖(1本)

特徴: 機能性表示食品の緑茶

本品にはガレート型カテキンが含まれます。ガレート型カテキンには、食事の脂肪の吸収を抑えて排出を増加させることにより、BMIが高めの方の体脂肪(内臓脂肪と皮下脂肪)を減らし、BMIを改善する機能があることが報告されています。

ガレード型カテキンとして170㎎/470㎖、茶カテキンとしては526.4 ㎎/470㎖が配合されています

一日に2本飲むことでガレード型カテキンが340㎖とれる計算です。

綾鷹濃い緑茶(コカ・コーラ)

ポリフェノール含量:240 ㎎/525㎖(1本)

特徴: 機能性表示食品の緑茶

本品には茶カテキンが含まれます。茶カテキンには、BMIが高めの方の内臓脂肪と皮下脂肪を減らす機能があることが報告されています。

1日に2本飲むことで540㎎の茶カテキンを摂取できる計算です。

ポリフェノールの種類とお茶の関係

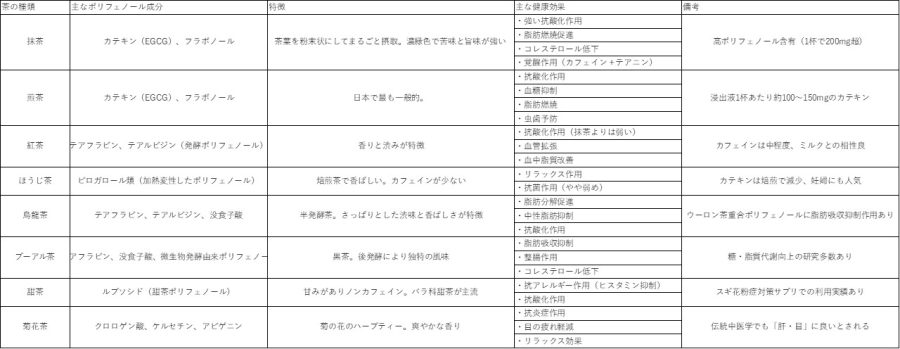

お茶の種類ごとの特徴と効果

お茶の種類ごとの特徴と効果を一覧にまとめました。

緑茶はカテキンが主成分で、抗酸化・抗肥満・抗菌作用が期待されています。

紅茶はテアフラビン・テアルビジンが主成分で、血糖値抑制・美白・口臭予防に有効と報告があります。ウーロン茶は中程度の発酵で、脂質代謝改善やメタボ予防に寄与するとされています。プーアル茶は発酵により腸内環境改善や脂肪蓄積抑制効果があります。菊花茶はルテオリンを含み、抗炎症・眼精疲労軽減・リラックス効果があります。甜茶は甜茶ポリフェノールが主成分で、アレルギー症状緩和に有効とされています。

カテキンなどのお茶に含まれるポリフェノール機能性比較

カテキン(特にEGCG)は抗酸化・抗肥満・抗ウイルス作用に優れており、テアフラビンは血糖上昇抑制・美白・口臭予防など紅茶特有の機能性を持つなど、お茶のポリフェノールは作用機序や吸収性、発現速度に違いがあり、用途ごとに異なる働きがあります。

カテキン(主にEGCG)の機能性

緑茶に豊富に含まれるカテキン(特にEGCG)が抗酸化・抗菌・抗肥満・抗ウイルス作用を示すことが示されています。

カテキンには小腸α-グルコシダーゼ阻害、AMPK経路の活性化(肝臓・筋肉)、抗酸化・抗炎症による膵β細胞保護により血糖値上昇に有効です。実際、カテキンと血糖値上昇の抑制効果については、ランダム化比較試験(RCT)を含む複数の信頼性の高い研究の報告があります。参考文献: Liu etal., 2013

テアフラビンの機能性

紅茶の発酵過程でカテキンが酸化して生成される赤褐色のポリフェノール(主にテアフラビン、テアルビジン)で、機能性の研究も多いです。

主な効果に血糖値の上昇抑制(α-グルコシダーゼ阻害)、美白作用(チロシナーゼ阻害)、抗菌・口臭予防(揮発性硫黄化合物の抑制)などがあります。

テアフラビンの血糖値の上昇抑制の機能についてはα-グルコシダーゼ阻害に加えて、肝臓での糖新生抑制(肝臓のG6Pase(グルコース-6-ホスファターゼ)活性を抑制)などの研究報告があります

カテキンに比べて比較的苦味が少なく、摂取継続がしやすいところも特徴です。

近年注目のお茶とポリフェノール

菊花 ポリフェノール お茶の抗炎症作用

ルテオリンが炎症性サイトカインを抑制

ルテオリンはポリフェノールの一種で、マクロファージにおけるIL-6やTNF-αの産生を抑制する作用が報告されている。参考文献: Xie et al., (2022)

これにより、慢性的な炎症性疾患(アレルギー性疾患、関節炎、メタボ炎症など)への予防効果が期待される。ルテオリンは核内転写因子NF-κBの活性化を阻害し、炎症を引き起こす遺伝子群の発現を抑えることが複数の文献で確認されている。この作用機序は医薬品にも共通し、天然素材の中でも非常に強力な抗炎症作用を持つ成分とされています。

甜茶 ポリフェノール お茶のアレルギー対策効果

甜茶に含まれる甜茶ポリフェノール(GOD型)はヒスタミンの放出を抑制する

甜茶に含まれる特異的ポリフェノール「ガロイル化オキシデンドロサイド(GOD型)」が、肥満細胞からのヒスタミン放出を抑制する作用を有する。アレルギー症状の主因となるヒスタミンの遊離を抑えることにより、根本的な抑制が期待できる。参考文献:石倉など 1995

ノンカフェインで継続摂取に適する

甜茶はハーブ茶の一種であり、カフェインを含まず、刺激性がすくないことが特徴です。カフェイン過敏の人や夜間のリラックス飲料としても適しており、健康志向層に人気がある。

就寝前の摂取や、子ども・高齢者の使用にも適しており、幅広い層に愛飲していただけると思います。

4章 コーヒーとお茶のポリフェノール比較

ポリフェノール お茶 コーヒーの含有量と吸収率

一般的なコーヒーと緑茶のポリフェノール量の違い

一般的な抽出条件下で、コーヒーのポリフェノール含有量は緑茶よりやや多い傾向にあります。(約200〜300mg/100ml)日常的にコーヒーを良く飲む方であればコーヒーからのポリフェノール摂取は多いと考えられます。一方、でもありますように中高年のポリフェノール摂取量でいえば、日常的に緑茶を飲む機会が多いため緑茶からのポリフェノール摂取割合が高くなっています。

お茶とコーヒーのポリフェノールの種類の違い

では緑茶とコーヒーでは摂取できるポリフェノールに違いがあるのでしょうか?

この点については違いがあります。緑茶のポリフェノールの主要成分はカテキン(EGCG、ECG等)です。一方、コーヒーはクロロゲン酸・カフェ酸などが主要なポリフェノール成分です。

緑茶とコーヒーでは含まれるポリフェノールの種類が異なるため、同じ「ポリフェノール」でも体内での働き方・標的が異なります(例:カテキンは抗菌・脂質代謝、クロロゲン酸は血糖上昇抑制・脂肪代謝)。

お茶とコーヒーのポリフェノールの吸収率の違い

ヒト消化管での吸収実験において、クロロゲン酸は小腸から比較的早く吸収されるが、カテキンは低吸収性で腸内代謝に依存し吸収されます。参考文献: Manach et al., 2004

コーヒーは摂取後30〜60分で血中濃度がピークに達する一方、カテキン類は一部が腸内細菌で変換されて遅れて吸収される。

このように吸収メカニズムに違いがみられます。

お茶ポリフェノールは腸内細菌の代謝後にも作用

腸内細菌によってカテキンが低分子化され、様々な生理活性物質に変換されます。

ポリフェノールの代謝物は肝機能改善、炎症抑制などに関与することが報告されており、「プレバイオティクス的」な機能もあります。

このように使用目的によって緑茶とコーヒー優位性が異なります。吸収速度と成分機能の違いにより、コーヒーは血糖・脂肪代謝への即時的な作用が多く報告されるが、カテキンは継続的な摂取によって抗糖化・抗酸化作用が蓄積的に発揮されます。

コーヒー優位:朝の代謝促進、食後血糖の急上昇抑制

お茶優位:肌の糖化対策、慢性炎症の予防、継続的なメタボ対策

などが想定されます。

コーヒーとお茶どちらを選ぶべき?目的別おすすめ飲用法

朝の代謝促進にはコーヒー

クロロゲン酸とカフェインの相乗効果により、交感神経活性化・脂肪酸分解促進が示されています。参考文献: Zhan et al, (2024 )

朝食後〜午前中に飲むと、脂質代謝を活性化しやすいことが予想されます。糖質制限ダイエットなどと相性が良い、飲み物といえるでしょう。

血糖値スパイク対策には緑茶

食後血糖値を抑えたい 時は、緑茶・プーアル茶などのお茶類が適切です。特に糖質の多い食事の前に飲むと効果的と考えられます。

カテキンにはα-グルコシダーゼ阻害作用があり、炭水化物の分解・吸収を緩やかにします。参考文献: Takahashi et al., 2019

特に煎茶・玉露などの高カテキン茶を食事中または直後に飲むことで、血糖スパイクの抑制が期待できます。

抗酸化・抗糖化によるエイジングケアには緑茶

EGCGは糖化抑制、酸化ストレス除去、皮膚の弾力維持作用があり、美容機能に優れています 参考文献: Sun et.al., 2025。

長期的な習慣として飲むことで、AGEs(終末糖化産物)の蓄積抑制も期待されます。

リラックス目的ならお茶

お茶にはポリフェノールの他にテアニンというアミノ酸の仲間も含まれます。テアニンは脳波(α波)増加により、リラックス効果をもたらすとされています。ストレス緩和・眠気の抑制・集中力の調整に寄与する。この効果にはカフェインとのバランスが重要と考えられます。

集中力UP・作業効率向上にはコーヒー

コーヒーやお茶に含まるる機能成分としてはカフェインも有名です。カフェインは中枢神経刺激作用があり、注意力・処理速度・短期記憶を一時的に改善。仕事や勉強前、眠気が気になる午後の使用に適しています。カフェイン耐性には個人差あるので、自分に合った飲み方や量を調整してみましょう。以前カフェインについての記事も書いています。あわせて読んでみてください。

夜間にはノンカフェインの機能性茶を選ぶ

上記のようにお茶にはカフェインが含まれます。カフェインは5〜7時間ほど体内に残るため、睡眠の質に影響を与える可能性があります。カフェイン耐性の弱い方はノンカフェインのお茶を選ぶと良いでしょう

甜茶、菊花茶、ルイボスティー(抗酸化)などはノンカフェインでおオススメです。

まとめ

本記事では、お茶に含まれるポリフェノールの種類と量、機能性について総合的に解説しました。まず、ポリフェノールの含有量は茶種によって大きく異なます。ポリフェノールの量としては抹茶が最も高く、煎茶が続きます。一方、焙煎されたほうじ茶などは比較的少量です。また、緑茶にはカテキン、紅茶にはテアフラビン、菊花茶にはルテオリン、甜茶にはGOD型ポリフェノールなど、茶ごとに特有の成分があり、それぞれ抗酸化、抗炎症、アレルギー緩和など異なる健康効果が確認されています。さらに、ポリフェノールの種類によって体内での吸収性や作用のタイミングも異なり、即効性を求めるならコーヒーのクロロゲン酸、持続的な抗酸化や抗糖化を求めるならお茶のカテキンが適しています。このように、含有量・種類・作用の観点から、目的に応じてお茶やコーヒーを適切に選ぶことがおすすめです。今回の記事を参考にしてみて下さい。