1. ダイエット中の砂糖との賢い付き合い方

「ダイエット中は砂糖を一切摂ってはいけない」と思い込んでいませんか?たしかに砂糖は血糖値を急上昇させ、脂肪の蓄積につながります。しかしながら、「完全にNGだ」と極端に考えることが、逆にダイエットの失敗やリバウンドを招く原因になることもあります。

本記事では、砂糖がダイエットに与える影響と、摂るべき量・種類・タイミングについて、最新の栄養学的知見をもとにわかりやすく解説します。甘いものと上手に付き合うコツを知れば、無理なく・我慢しすぎず・続けられるダイエットが実現できます。

2.ダイエット中に砂糖はなぜ注意が必要?太りやすくなる理由を科学的に解説

2-1. 砂糖がダイエットに与える影響とは?

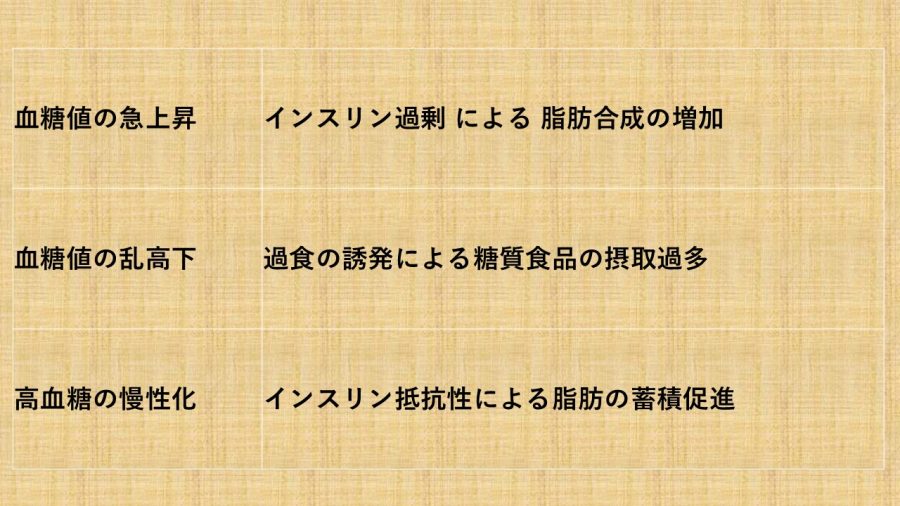

2-1-1.脂肪が蓄積しやすくなる

砂糖は血糖値を急激に上昇させます。血糖値が上昇するとインスリンが分泌され、血液中の糖を脂肪細胞に取り込ませます。このことにより、血糖値が下がり、糖は体を動かしたりするためのエネルギーになります。

ところが、エネルギーとして燃やされなかった糖は、内臓脂肪として体の中に蓄えられ、肥満やメタボリックシンドロームのリスクにつながっていきます。

2-1-2.空腹感が強くなり、過食を招く

精製された砂糖は、二糖類と呼ばれ、小さな構造のため、消化管内であっという間にグルコースとフルクトースに分解されて腸から吸収されます。吸収されるまでの過程が短いため、急激に血糖値を上昇させるため、インスリンも急激に上昇し、その後血糖値は急降下します。つまり、血糖値が大きく上下し、血糖値の山と谷が生まれます。血糖値が大きく下がると強い空腹感からついつい甘いものに手が伸びます。そして気が付くと過食を招いてしまうことになるのです。

2-1-3. 血糖値の乱高下が起こり、代謝が乱れる

血糖値の急上昇・急降下は、交感神経の刺激やホルモンバランスの崩れを引き起こすため、吸収された糖をエネルギーに変える効率が落ちてしまいます。そしてこの慢性的な血糖値の乱高下は、血糖値を下げるホルモンであるインスリンが正常に働かなくなる「インスリン抵抗性」という状態を引き起こし、血糖値が下がりにくくなったり、脂肪の燃焼が抑制されて脂肪が蓄積しやすくなったりと、結果的に太りやすく痩せにくい体質になるのです。

2-1-4.糖依存による“やめられない”状態になる

砂糖を摂取すると、カロリーの高い甘味を摂取したときに人が感じる「快感」を覚えます。美味しいものを食べると幸せにありますよね。科学的に言うと、脳内でドーパミンが分泌されて、「快感」を覚え、強い言葉で言うと、中毒を引き起こす一因になります。「もっと食べたい、もっと食べたい」「甘いものがないと我慢できない」といった状態は、習慣的な過食に拍車をかけます。これは人間誰しもが陥る現象です。

2-1-5.栄養のバランスが崩れ、筋肉量が減少する恐れがある

甘いものを食べるとお腹いっぱいになって3度の食事がおろそかになることはありませんか?砂糖を多く含む食品は、急激に血糖値を上昇させるため、短時間に満腹感を生みます。これによって必要な栄養素であるタンパク質や食物繊維の摂取が不足しがちになってしまうことがあります。タンパク質の摂取が不足すると、筋肉量が減少し、基礎代謝が低下してしまいます。すると、同じ食事であっても太りやすい体になってしまうのです。

2-2. 血糖値と脂肪蓄積の関係

2-2-1.血糖値が急上昇すると、インスリンが多量に分泌される

血液中のグルコース濃度が上昇すると、膵臓のβ細胞からインスリンが分泌され、血糖を細胞内に取り込ませようとします。特に精製された砂糖やGI値の高い食品を摂ると急上昇が起こりやすくなります。

引用:科学的根拠を基に「砂糖と健康」を考える 独立行政法人 農畜産業振興機構

2-2-2.インスリンは脂肪合成を促進し、体脂肪が蓄積される

インスリンは血糖値を下げる唯一のホルモンであり、とても大切な働きをしますが、一方で、糖を脂肪に変える作用もあるのです。つまり、インスリンが体の中で多量に分泌されると、体脂肪が蓄積されることになります。

2-2-3.血糖値の乱高下により、空腹感が増して過食を招く

急激な血糖値の上昇に伴う急激なインスリン分泌によって血糖値が急降下することは説明しましたが、血糖値が急降下すると思わぬ事態を招きます。実は、血糖値が急激に下がったことにより、脳が飢餓状態と誤認してしまい、食欲中枢が刺激されて空腹感が一気に強まります。急激な空腹感に見舞われ、甘いものに手が伸びます。これにより、短時間に再び糖分やカロリーを摂取することにつながり、結果的に脂肪蓄積につながります。

2-2-4.慢性的な高血糖はインスリン抵抗性を引き起こし、脂肪が蓄積しやすくなる

また、インスリンが長期的に過剰に分泌され続けると、細胞がその作用に鈍感になり、反応が遅れるようになります。本来ならば、血糖値が上昇すると速やかにインスリンが分泌されて血糖値を下げる必要があるのですが、インスリンの効き目が悪くなってしまうのです。このことを「インスリン抵抗性」と言います。この状態に陥ると、糖がうまく利用されず、血糖が高い状態が維持されるようになり、高血糖状態が続きます。それによって、さらなる脂肪蓄積や代謝異常の悪循環へと進行してしまうのです。

引用:Obesity-Induced Insulin Resistance and Hyperglycemia

3.ダイエット中の砂糖摂取量は1日25g以下が適正!WHO推奨値と実生活での目安を解説

3-1.WHO推奨量と実生活での換算

3-1-1.WHOは遊離糖の摂取量を1日25g以下に抑えることを推奨している

世界保健機関(WHO)は、食品中に自然に含まれない添加糖(上白糖、はちみつ、シロップ、果汁などである遊離糖の摂取量を総エネルギーの5%未満に抑えることを理想として勧告しています。もう少し具体的にお話しすると、これは標準的な成人の1日の摂取カロリーを約2000kcalとした時に、約25gに相当します。

引用:WHO糖類摂取ガイドライン(正式名:Guide line: Sugars intake for adults and children)

3-1-2. 25gはティースプーン約6杯分に相当する

ティースプーン1杯の砂糖は約4gです。したがって25gとは約6杯ということになります。1日の砂糖の摂取はこれ以下に抑える必要がありますが、皆さまいかがでしょうか。

3-1-3. 市販の食品や飲料は1食で25gを超えることが多く、日常生活では過剰摂取になりやすい

「砂糖をスプーンに6杯も採っていないから大丈夫」と思ったあなた。本当に大丈夫でしょうか。下記の表をご覧ください。

| 商品 | 糖質(g) | 引用 |

| 缶コーヒー(微糖)(185mL) | 4g | ※1 |

| 缶コーヒー(砂糖入り)(185mL) | 13.7g | ※1 |

| カフェオレ(185mL ) | 14.8g | ※1 |

| あんぱん | 60.8g | ※2 |

| メロンパン | 66.1g | ※2 |

| カレーパン | 36.6g | ※2 |

| コカ・コーラ (500mL) | 56.5g | ※3 |

| ケチャップ(大さじ3=45g) | 12.6g | ※4 |

いかがですか?砂糖25gって、思った以上にあっという間ではないでしょうか?上記のような食品を組み合わせて食べると簡単に25gを超えてしまうのです。注意すべき点としては、「健康的に見える食品」であってもとても注意が必要なのです。

3-1-4. 調味料・加工食品・飲料に含まれる“隠れ糖”に注意が必要

砂糖25gの恐怖はまだまだ続きます。直接砂糖を使用する以外にもさまざまな調味料にも砂糖が入っているのです。ケチャップ、大根おろしソース、焼き肉のたれ、ドレッシングなどなど。

さらに難しいことに、「果糖ブドウ糖液糖」なども遊離糖ですから、食品のラベルにある食品成分表示を確認する際には、「炭水化物(糖質)」だけでなく「原材料名:砂糖、果糖ブドウ糖液糖」などの記載にも注意を払う必要があります。注意すべき名称を列記します。

| 注意すべき名称 |

| ⇒砂糖、上白糖、ショ糖 ⇒果糖ブドウ糖液糖 ⇒ブドウ糖、果糖、異性化液糖 ⇒はちみつ、シロップ類 ⇒果汁(濃縮還元含む) |

4.ダイエット中に選ぶべき砂糖の種類は?カロリー・GI値・栄養価から徹底比較

4-1.上白糖、三温糖、黒糖の違いとGI値

4-1-1. 上白糖・三温糖・黒糖はいずれも糖質量・カロリーに大差はない

砂糖や甘味のカロリーを見てみましょう。

-

- 上白糖:391kcal

-

- 三温糖:390kcal

-

- 黒糖:352kcal

黒糖が少し低いですが、甘味料として使う量は同等であり、実質的なカロリーの差はほとんどないといっていいでしょう。

4-1-2. 上白糖・三温糖はいずれもGI値は65

砂糖(上白糖・三温糖)のGI値は65です。グルコースが103であることに比べると、低いですが、米飯の73や白パンの75と同程度と言えるでしょう。

4-1-3. 黒糖はミネラル(カリウム・カルシウムなど)を含む点が特徴

黒糖も糖質になりますが、カリウム(100g中1100mg)、カルシウム、鉄、マグネシウムなどが含まれるため、それらを含まない上白糖や三温糖とは違った健康に良い面があるのは確かです。しかし、そもそもの使用量が少ないので、黒糖のミネラル量に期待しすぎるのはよくないと言えます。

4-1-4. 見た目や製法の違いが“健康的”という誤解にご注意を

三温糖は色が濃いため未精製と思われがちですが、上白糖と同様に精製後の副産物を加熱したことによって色づいたものですから、栄養価は同等なのです。「白っぽい=人工的=体に良くないかも」とか「黒っぽい=自然=健康」と誤解されやすい面がありますが、「自然派=太らない」という錯覚には注意が必要です。

4-2.カロリーと代謝面からみた違い

4-2-1. カロリーの差は微小で、減量効果に大きな違いはない

-

- 上白糖:391kcal

-

- 三温糖:390kcal

-

- 黒糖:352kcal

黒糖は上白糖や三温糖に比べると若干カロリーが低いけれど、実際に使用する量(小さじ1〜2杯)では数kcalの差しかなく、ダイエット効果に直結しないと言えるでしょう。大きな差はないと考えてよいでしょう。

4-2-2. 代謝においても、上白糖、三温糖、黒糖はともに急激に血糖を上昇させやすく脂肪蓄積を促す

砂糖(上白糖、三温糖)は血糖値を上昇させるため、大量のインスリンを分泌します。結果として、脂肪合成が活発化され、脂肪の分解は抑制されるので、摂りすぎには注意が必要です。

4-2-3. 黒糖のミネラルは代謝サポートに貢献するが、摂取量が少なく影響は限定的

黒糖にはカリウム・カルシウム・マグネシウムなどの微量栄養素が含まれますが、甘味料として使う10g未満の量では機能性が発揮されるほどではありません。黒糖に変えたらかといってミネラルが摂れるようになるという風には考えないほうがよいでしょう。

4-2-4. どの糖も「太りやすさ」に大きな差はなく、摂取量の管理が重要

以上のことから、代謝面やインスリン反応に関して、上白糖、三温糖、黒糖の3種の糖の体内挙動は大差がありません。結局は「何を使うか」より「どれだけ使うか」がダイエット成功の鍵となります。この3種類から選択する場合、どれを使用すればよいのかというよりも使用量の意識が優先することの方が、より大きな効果を得ることができるでしょう。

5.はちみつはヘルシーであるという落とし穴 カロリー・GI値・ダイエット適性について

5-1.はちみつの栄養価とGI値

5-1-1. はちみつのカロリーは白砂糖とほぼ同等かやや低いが、糖質量は高い

はちみつは、水分を多く含むため見かけ上のカロリーは、上白糖に比べて低くなりますが、決してカロリーが低いわけではありません。使用量が増えると、結果として摂取糖質量が増えるリスクがありますから注意が必要です。

はちみつと砂糖(上白糖)のカロリーは次の通りです。

-

- はちみつ:329kcal / 100g

-

- 上白糖:391kcal / 100g, 糖質:約99.2g

5-1-2. はちみつのGI値は上白糖より低めだが、血糖値は十分に上昇する

はちみつにはフルクトース(果糖)が多く含まれています。フルクトースを多く含むため、GI値はやや低いですが、血糖は上昇し、インスリンも分泌されます。したがって、ダイエット中であれば、「低GI=安心」とは言えないのです。砂糖のGI値は65ですが、はちみつのGI値は61と違いがありません。

5-1-3. 微量ながらビタミン・ミネラル・ポリフェノールが含まれている

はちみつにはビタミンやミネラルやポリフェノールが含まれますが、特に含有されるのはカリウム(65㎎)、マグネシウム(2㎎)、鉄(0.2㎎)、ビタミンB2(0.01㎎)などです。

ただし、甘味料として使う量(5〜10g)では栄養補給効果は限定的。あくまで補助的な栄養源であり、はちみつでビタミンやミネラルを補給できるとは考えないほうが良いでしょう。

5-1-4. 健康効果はあるが、過剰摂取は太るリスクが高いため注意が必要

はちみつには、抗菌作用や抗酸化作用などの報告はあるものの、摂取エネルギー源としては糖質が多いものであり、脂肪蓄積を促進します。「自然由来=太らない」という考え方は大変危険です。特にダイエット目的であれば、摂取量には注意し、5~10gにしましょう。

5-2. ダイエットに使うときの注意点

5-2-1. はちみつは「自然由来=ヘルシー」と思いがちだけどカロリーは高い

自然食志向の考え方において、「はちみつは健康的」というイメージが強く、「砂糖よりも良い」というイメージがあるかと思いますが、カロリーは、他の糖とほとんど変わりません。健康な甘味であるというイメージのあるはちみつですが、ダイエットする際に、砂糖の代わりに使用することで、肥満にはならないというようなことはありませんので、摂りすぎにはご注意ください。

5-2-2. 料理や飲料に“追加甘味”として使うと、全体の糖質量が増える

はちみつをどのようにして食べていますか?ヨーグルト・トーストにかけるとおいしいですよね。このはちみつの“ちょい足し”は、1回で10g前後になるかと思います。はちみつ10gは33kcalです。この積み重ねがダイエットの大敵になることご注意ください。

5-2-3. 体に良い効果を得たいなら、摂取タイミングと量をコントロールすることが重要

摂りすぎに注意が必要なはちみつですが、ダイエット中であってもたまには甘いものを食べたくなるものです。はちみつに含まれるフルクトースは肝臓で代謝されやすく、エネルギー源として有用なのは運動前や朝食時です。夜間や空腹時の過剰摂取は血糖スパイクや脂肪合成の原因になるため避け、朝食時にとるのがよいでしょう。

6.ラカントはダイエット中でも安全?成分・血糖値・副作用のリスクを徹底検証

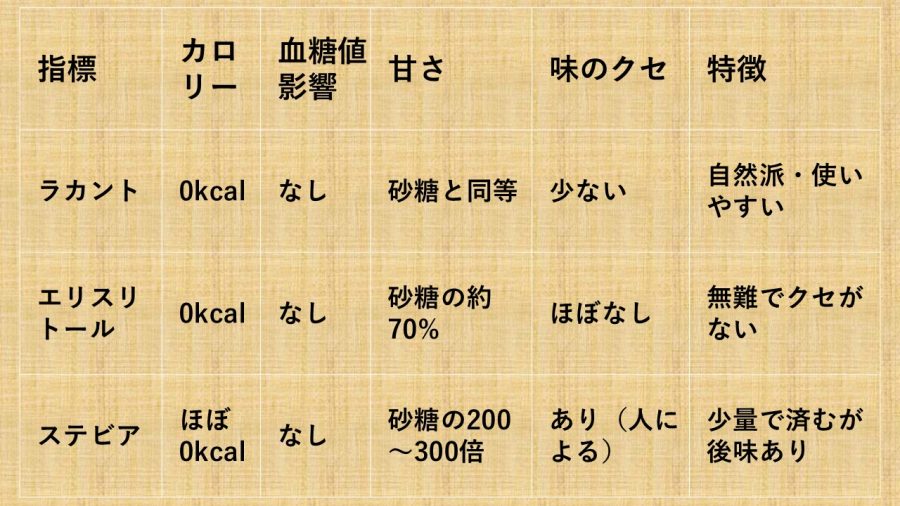

6-1.ラカント、エリスリトール、ステビアの比較

6-1-1. いずれもカロリーゼロ or ほぼゼロで、血糖値に影響を与えにくい

ラカントはエリスリトールと羅漢果エキスの混合物であり、消化吸収されずエネルギーにはなりません。エリスリトールは糖アルコールの一種であり、約90%以上が尿中排泄されます。また、ステビアは天然由来の甘味成分(ステビオール配糖体)であり、体内で代謝されず、カロリーになりにくいです。いずれも糖尿病やダイエット中の人に適している甘味料として注目されています。

6-1-2. ラカントは自然派であり、使いやすい甘味料

ラカントは天然素材由来のエリスリトールと羅漢果でなっており、砂糖と同じ甘さ・重さになるように設計されています。ラカントは血糖値やインスリンを刺激しないため、糖質制限やダイエットに適しています。普段の砂糖の変わりに使用することができます。

6-1-2-1羅漢果(ラカンカ)

羅漢果(ラカンカ)は中国南部原産のウリ科の果実で、その果実からとれる成分が甘味成分なのです。自然由来であることや人工甘味料ではない点が人気の秘密です。

6-1-2-2. エリスリトール

一方、エリスリトールは糖アルコールの一種であり、トウモロコシや小麦デンプンを発酵させてできる糖アルコールです。体内で代謝されず、吸収後そのまま尿として排出されるという点も面白い性質で、血糖値を上げない甘味料です。

6-1-3. エリスリトールはクセがなく幅広い用途に適しているが、大量摂取でお腹がゆるくなることがある

甘さは砂糖の約70%。加熱や料理にも向いており、味にクセがほとんどないエリスリトールですが、腸内で吸収されないため、下痢を誘発することがあるようです。これは、乳製品を取った時と同じメカニズムであり、大腸内の浸透圧が高くなるためだと考えられています。1回に20g以上取るのは避けましょう。

6-1-4. ステビアは強い甘さが特徴で少量使用向きだが、後味にクセを感じる人もいる

ステビアは南米パラグアイとブラジルの国境地帯に自生ずる多年生キク科の植物であり、その植物から得られるステビアの甘味は、砂糖の約200〜300倍と言われます。砂糖よりも断然甘いので、ほんの微量でもあっても十分な甘味を得ることができます。

6-2. 価格・甘さ・風味の比較表

6-2-1. ラカントは価格がやや高めだが、甘さ・使いやすさのバランスが最も良い

「ラカントS(顆粒タイプ)」は楽天などの通販サイトで購入することができます。280gで1,180円で購入できます。(2025年5月30日調べ)砂糖と同じ甘さであること、重量が同じなので砂糖との置き換えが可能であり、調理時の分量も砂糖と同じように使うことができます。

下記の引用より、お近くの販売店を検索することができます。HPを開いていただき、右上部にある「販売店検索」をクリックしてください。

6-2-2. エリスリトールは価格が手ごろで風味もクセが少なく、料理用途に向いている

アマゾンや楽天で購入することができます。おおよそ1kgパックで1000〜1200円で購入できます。

甘さは砂糖の約70%。味にクセがなく、加熱にも強く、溶けやすいため、菓子作りやドリンクに広く使いやすいのが特徴です。

6-2-3. ステビアは極少量で使えるが、後味のクセが強く、好みが分かれる

アマゾンや楽天で購入することができます。おおよそ1kgパックを2000円で購入できます。

ステビアは砂糖の200〜300倍の甘さがあるため、ごく少量で十分な甘さが得られます。価格はエリスリトールに比べても高いですが、使用量が少なくて済むいため、コスパは良いでし。ただし一部の人には「薬っぽい」「苦みを感じる」というレビューがありますから少量買ってみて試してみることをお勧めします。

6-2-4. コスト重視ならエリスリトール、手軽さ重視ならラカント、甘味強度重視ならステビアが向いている

どの甘味料を選ぶかは難しい問題ですが、砂糖と同じように使用できる手軽さを考えるとラカントが良いでしょう。一方で甘さは少し控えめになりますが、安さだけを考えるとエリスリトールが良いでしょう。また、特に甘さを重視したい方は、ステビアをお勧めします。

6-3. 血糖値と腸内環境への影響

6-3-1. ラカント、エリスリトール、ステビアは血糖値にほぼ影響を与えないため、糖質制限中でも使用可能

6-3-1-1. ラカントは吸収されない

ラカントはエリスリトールと羅漢果エキスが配合された商品です。ラカントは消化吸収されず、血糖値を上昇させないため、糖質制限中でも安心して摂取できます。

6-3-1-2. エリスリトールは90%以上が排出される

エリスリトールは血糖値を上昇させないため、糖質制限中でも安心して摂取できます。さらに、体内で代謝されず、90%以上が尿中に排泄されます。肝臓での代謝やインスリンに関与せず、安全性が高いとされています。

6-3-1-3 ステビアは吸収されない

ステビアは血糖値を上昇させないため、糖質制限中でも安心して摂取できます。さらに、甘味成分は吸収されず排泄されます。血糖値を上げない食事療法や、ケトジェニック、糖質制限ダイエットにおいて安全に使える甘味料です。

6-3-2. エリスリトールとラカントの腸内環境への影響が安心できる理由

エリスリトールとラカントは腸内細菌にほとんど代謝されず、影響が少ないと言われています。エリスリトールは小腸で吸収されて尿中排泄されるため、大腸に届かず腸内細菌のエサになりにくい特徴があります。これにより腸内環境を乱すリスクが非常に低く、腸が過敏の方にとっても安心な素材と言えるでしょう。

6-3-3. ステビアのビフィズス菌増殖作用とシンバイオティクス素材としての可能性

実際に、トルコのブルサ・ウルダー大学によって、ステビアは腸内細菌叢の調整やシンバイオティック(プレ+プロバイオティクス)食品にも利用できる砂糖の代替成分として報告されています。ステビア由来ステビオール配糖体のビフィズス菌増殖効果が報告されています。ヒトでのエビデンスは限定的ではありますが、腸内フローラの改善を示唆する報告が増えてきてます。

引用:ステビア由来ステビオール配糖体のビフィズス菌増殖効果に関するin vitro発酵試験

6-3-4. エリスリトールで一時的にお腹がゆるくなることがある

エリスリトールは「糖アルコール」に分類され、その一部が大腸で発酵してガスや水分が増加して、軟便・下痢を引き起こすことがあると報告されています。エリスリトールの摂取は、1日20g以下に抑えましょう。

引用:Gastrointestinal tolerance of erythritol-containgin veberage in young children

7.砂糖を抜くと体にどんな変化が?体重・肌・集中力への影響を詳しく解説

7-1.体重・肌・集中力への影響

7-1-1. 砂糖を控えるとインスリン分泌が抑えられ、体脂肪の蓄積が減り体重が落ちやすくなる

糖質(特に砂糖)の摂取は血糖値を上昇させ、インスリンを分泌させ、脂肪合成を促進させます。砂糖を制限すると脂肪燃焼がより働くようになり、腹部の内臓脂肪の減少に効果的とされています。

7-1-2. 血糖値の安定により、皮脂分泌や炎症が抑えられ、肌荒れやニキビが改善する可能性がある

高血糖状態は皮脂腺の刺激や糖化ストレス(AGEs)による肌老化を引き起こします。砂糖制限によりこれらが抑えられると、肌のキメやツヤの改善、ニキビの減少など美容面での体感を訴える人も多いです。

7-1-3. 血糖の乱高下が減ることで、脳のエネルギー供給が安定し、集中力や思考力が向上しやすい

砂糖による急激な血糖上昇→急降下は、低血糖状態を招き、倦怠感・眠気・注意力低下の原因となる。血糖が安定することで、脳へのエネルギー供給が持続的になり、頭がクリアに感じられるという主観的報告も多い。

7-2. 糖質依存から抜け出すために5つのできること

7-2-1. まず“隠れ糖質”を把握し、意識的に減らすところから始める

清涼飲料水、ドレッシング、調味料、加工食品などに含まれる“無自覚な糖”が糖質依存を助長する。「自分は甘い物をそんなに摂ってない」という人ほど、成分表示のチェックと意識改革が重要。

例えば、Doleオレンジ100%というオレンジジュースがありますが、100%の果物のジュースは体にいいからと飲まれる方も多いと思いますが、200mL中の糖質はなんと20.7gです。これは100%果物ジュース全般に言える落とし穴です。

7-2-2. 高タンパク・高食物繊維の食事に切り替えて、満足感を高める

実は、脳が糖を求めるのは「空腹」よりも「血糖値の乱高下」です。なぜなら血糖値が急激に変動することで、脳がエネルギー不足と認識し、食欲を刺激するためです。

タンパク質や食物繊維は血糖値の上昇を緩やかにし、腹持ちを良くしますので、糖質だけではなく、タンパク質や食物繊維を一緒に摂取することが大切です。

7-2-3. 砂糖の代替甘味料を活用して、味覚と心理的欲求を調整する

砂糖の代わりにラカント、ステビア、エリスリトールなどを使用することは、血糖値を上昇させず、ダイエットには向いています。料理をする際に、突然砂糖だけを抜いてしまうと食事は美味しくないものです。特に最初の数日〜1週間は、「甘さがないと満足できない」状態になりますから、代替甘味料で段階的に慣らすのが効果的です。

7-2-4. 数日〜1週間の“離脱期”を乗り越えることで、糖欲は自然と弱まる

砂糖は脳内でドーパミンを分泌させるため依存性がありますが、生理的依存は数日から10日で大幅に減ります。つまり、砂糖が身体に入ってこないことによる体が反応するストレスは、初めの10日間ほどは「頭痛・イライラ・疲労感」などの症状が出ることもありますが、10日間ほどすれば、乗り越えれば自然に欲求が薄れていきます。

7-2-5. 習慣化を目指し、ルール(例:週1だけOKなど)を設けて再発を防ぐ

人間は意志だけで習慣を維持することは難しいものです。わかっちゃいるけど、です。どうしても砂糖を使用した甘いものを食べたくなるものです。継続させようとする場合、「例外ルール」がある方が、継続率が高まることは知られています。完全禁止ではなく、「自分で制御できている感覚」が大切です。たまには自分を甘やかしてもよいでしょう。

8. 砂糖水ダイエットは本当に痩せる?逆効果になる理由と科学的根拠を解説

8-1.「朝に白湯+砂糖水」は本当に痩せるのか?

8-1-1. 「白湯+砂糖水」が直接的に脂肪燃焼や体重減少を促す明確な科学的根拠はない

「朝に白湯+砂糖水」を飲むというダイエット法がありますが、明確なデータや根拠はないようです。様々論文等を検索してみても、これを支持するデータは見当たりませんでした。

8-1-2. 一時的な血糖値上昇により“元気になる”体感はあるが、痩身効果とは直結しない

砂糖水を摂取すると、急激にグルコースが体内に吸収され、脳のエネルギー供給源になるため、一時的に「頭がすっきりする」感覚が得られることもあるようです。しかしその後、インスリン分泌によって血糖値が急降下しますから、結果的に空腹感や倦怠感を招きやすくなります。

8-1-3. むしろ朝の空腹時に糖を摂取すると、血糖値スパイクや脂肪蓄積のリスクがある

空腹時は血糖調節ホルモン(インスリン・グルカゴン)が敏感に反応します。空腹時に砂糖するを摂取すると、急激に血糖値が上昇し、同時にインスリンの急激な分泌が起こり、脂肪合成が促進され、結果として脂肪が蓄積されます。

8-1-4. 痩せたいなら、朝は高タンパク・低GI食品を選ぶほうが理にかなっている

研究により、朝にタンパク質を摂取すると食欲ホルモン(グレリン)の抑制と満腹ホルモン(GLP-1)の分泌促進が確認されています。

引用:Effect of a high-protein breakfast on the postprandial ghrelin response

高タンパク朝食と高炭水化物朝食を比較したところ、高タンパク朝食では食後のグレリン濃度が有意に低下しました。

また別の研究では、高タンパク・中脂質・低炭水化物朝食と、他の食事(高脂質・高炭水化物)を比較したところ、食後120分にGLP‑1濃度が高くなりました。

引用:High protein intake stimulates postprandial GLP1 and PYY release

ゆで卵などの高タンパク質の食事が、血糖値の安定と代謝の活性化の両方に寄与することもわかっています。

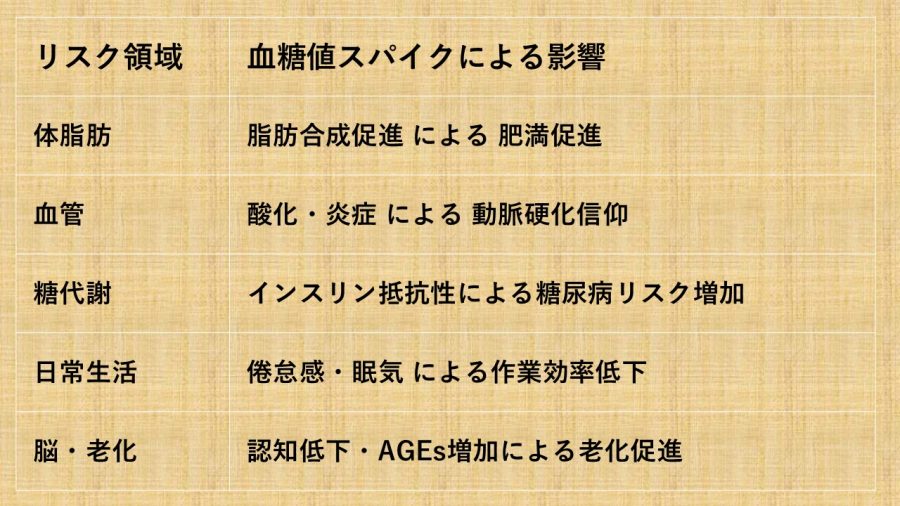

8-2. 血糖値スパイクのリスク

8-2-1. 血糖値スパイクは脂肪蓄積を促進し、肥満の原因となる

血糖急上昇後、インスリンが大量に分泌され、余剰なブドウ糖が脂肪として蓄積されます。それによって特に内臓脂肪が増えやすく、メタボリックシンドロームの要因となります。

8-2-2. 動脈硬化や心血管疾患のリスクを高める

血糖スパイク時には酸化ストレスと炎症反応が急上昇し、血管内皮にダメージを与えます。健常者でも血糖スパイクが繰り返されると動脈硬化が進行しやすくなることが報告されています。

引用:Postprandial hyperglycemia and diabetes complications: is it time to treat?

8-2-3. インスリンの頻繁な分泌によりインスリンが効きにくくなる

頻繁なインスリン分泌により、細胞がインスリンの刺激に反応しづらくなる状態になります。これをインスリン抵抗性と言います。これは2型糖尿病の前段階である境界型と呼ばれる物であり、境界型の方は、血糖値を上昇させないように特に注意が必要です。

8-2-4. 急激な血糖低下で、倦怠感・眠気・集中力低下が起きやすくなる

スパイクの反動で血糖が急降下すると、交感神経が過剰に刺激され、身体にストレス反応が出ます。午後の眠気、頭がボーっとする、甘い物が欲しくなるといった日常的な不調はこれが原因であることも多いです。

8-2-5. 慢性的なスパイクは、認知機能低下や老化促進の一因にもなる

高血糖状態は脳内の神経細胞にダメージを与え、認知機能の低下を引き起こす可能性があります。また、血糖の急変動は、酸化ストレスやAGEs生成を促進し、肌老化や全身の老化を引き起こします。

引用:Molecular mechanisms underlying hyperglycemia associated cognitive decline

9.なぜダイエット中は砂糖が「少量でもダメ」と言われるのか?太りやすくなる理由を解説

9-1.極端な制限のリバウンドリスク

9-1-1. 過度な砂糖制限は心理的ストレスを増やし、反動で過食しやすくなる

行動心理学において、「過剰な抑圧」はリバウンドを引き起こしやすいことが知られています。砂糖は快楽ホルモンであるドーパミンを刺激するため、完全排除は欲求の爆発的解放、つまり過食衝動を引き起こすリスクがあります。

9-1-2. 「禁止思考」が報酬系を刺激し、逆に甘いものへの執着が強まる

脳科学の研究では、「やってはいけないこと」と意識するほど、その対象への欲求が高まります。「絶対食べてはいけない!」と思うほど、砂糖の誘惑が増してしまいます。専門的にはアイロニックプロセス効果と言われます。

9-1-3. 短期間の制限では体質は変わらず、やめた途端に元の食習慣に戻りやすい

糖質代謝やインスリン感受性は短期の変化では大きく改善しません。一時的に我慢しても、長期にわたって制限を続けることは難しいです。しかし一時的な“断糖”ではなく、持続可能な減糖習慣こそがリバウンド防止の鍵になることは間違いありません。無理のない程度に続けることが大切です。

9-1-4. 「制限→反動→自己否定」のサイクルはモチベーション低下につながる

目標達成に失敗したときに「自分は意志が弱い」と捉えると、学習性無力感が生じ、やる気が失われます。「ちょっと食べちゃった…もうダメだ」ではなく、「調整できている」という思考パターンが重要です。自分でコントロールできていると考えることが大切です。

9-2. 「甘味ゼロ生活」神話の落とし穴

9-2-1. 「甘味を完全に排除=健康・痩せる」という考え方には科学的根拠が乏しい

糖質や甘味を全く摂らないことによる直接的な健康上のメリットは、支持されていません。特に健康な人が「甘味ゼロこそ理想である」と思い込むと、必要な栄養や心の満足感を損なう恐れがあります。

9-2-2. 甘味を完全に絶つと、ストレスや反動で過食・再依存を引き起こしやすい

「甘味断ち」は、ドーパミン反応が低下し、情緒不安や暴食欲求が出やすくなります。数日から数週間で我慢の限界が来て、「我慢→爆食→後悔」の悪循環に陥りやすいです。

9-2-3. 過剰な制限は、長期的な継続よりも短期的な失敗を招きやすい

行動経済学の「計画的寛容」では、完全制限よりもゆるやかな制限の方が継続率が高いことが示されています。「毎日ゼロ」よりも「週1だけ甘味OK」など、少し余裕を持たせる方が、継続することができ、よい結果を得ることができます。

9-2-4. 適切な甘味の付き合い方(代替甘味料や計画的摂取)が成功の鍵

ラカント・ステビア・エリスリトールなどの代替甘味料は血糖に影響を与えず、食事の満足感を得ることができます。「完全ゼロ」ではなく、「質を変える・タイミングを選ぶ」という方が、心理的にも楽であり、継続につながるでしょう。

まとめ

・精製された砂糖は血糖値を急上昇させ、インスリン分泌を促進し、脂肪蓄積のリスクを高めるため、肥満の原因になります。

・砂糖の適正摂取量とその目安は、WHOによれば1日25g未満を推奨しており、身近な食品(菓子パン・加糖飲料など)に含まれる糖質量には十分注意しましょう。

・甘味料として、 ラカント・エリスリトール・ステビアなどは血糖値への影響が少なく、肥満への影響は大きくないと考えられますが、摂取量や甘味依存には留意しましょう。

・極端な砂糖の制限は、リバウンドやストレスの原因となり、逆効果になりえるので、適度に摂取する機会を持ちましょう。