代謝は本来、体のエネルギー源として使われるべきものです。

三大栄養素とされる糖質やタンパク質、脂質の中で唯一、脳のエネルギーとなるのは糖質とされています。

しかし、糖代謝がうまくいかないと脂肪が蓄積され太りやすくなったり、疲れやすくなったりする原因になりかねません。

糖代謝を上げるためには、日常生活の中で代謝を少し意識した行動をするだけでも効果が期待できます。

少しの意識や行動は日々の積み重ねによりエネルギー効率が格段に上がり、そして代謝の向上とともに健康的な体を目指せます。

この記事を読んで分かること

- 糖代謝によって活動エネルギーがうまれる

- 生活習慣の乱れは代謝を低下させる原因となる

- 糖代謝が低下すると脂肪の蓄積にもつながる

- 代謝と筋肉は深い関連性がある

本記事では、糖代謝が体に及ぼす影響を解説していきます。

さらに、代謝を低下させてしまう原因や向上させる方法も解説するため、ぜひ参考にしてください。

糖代謝とは糖をエネルギーに変える体の働きのことである

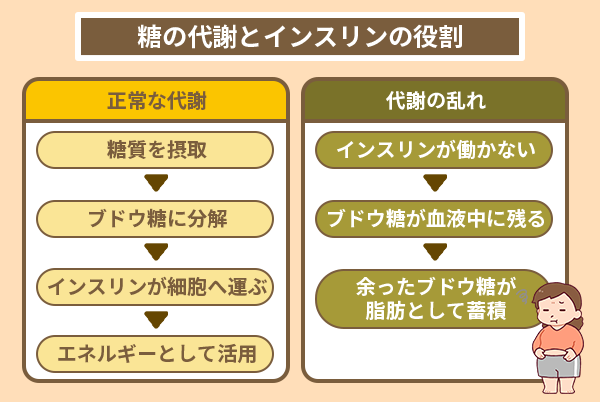

私たちが食事から摂取した糖質は、体内で分解されてブドウ糖となり、血液を通じて全身の細胞に運ばれます。

ブドウ糖は細胞に取り込まれ、エネルギー源として活用されます。

その際、重要な役割を果たすのがインスリンというホルモンです。

インスリンが正常に働いているとブドウ糖はスムーズに細胞に吸収され、エネルギーとして使われます。

しかし糖代謝が乱れると、ブドウ糖がうまく使われず血液中に残ってしまい、やがて余剰分が脂肪として蓄積されやすくなります。

糖質は分解されてブドウ糖として体内を巡る

食事で摂った糖質は、消化酵素によってブドウ糖に分解され、血液を通じて体全体へ運ばれます。

このブドウ糖は、細胞の活動エネルギーとして使われる重要な物質です。

食事で必要以上に摂取された糖は、エネルギーとして使われなければ脂肪に変換されて蓄積されてしまいます。

インスリンの働きによってブドウ糖は細胞に取り込まれる

食後、消化された栄養素は血液中に流れ込みます。

ブドウ糖は、食後などの血糖値が上がったタイミングで膵臓から分泌されるインスリンによって、各臓器にエネルギー源として送られます。

インスリンは、ブドウ糖が細胞内に入るのを手助けする重要な役割を担っているホルモンです。

そのため、インスリンの分泌が低下すると糖があらゆる細胞に供給されず、代謝効率も低下していってしまいます。

糖代謝が乱れるとエネルギーが作れず脂肪が増える

糖代謝を円滑にするインスリンの過剰な分泌は、糖質が過剰に脂肪に変換されてしまい、脂肪が蓄積されてしまいます。

インスリンには血液中の糖質を脂肪に変換し、体に蓄えるという働きがあります。

血糖値の上昇が緩やかであれば余分なインスリンが分泌されるのを防げますが、急激な血糖値の上昇は過剰なインスリンの分泌をもたらしかねません。

さらに、代謝しきれない程の糖質を過剰摂取しても、脂肪の蓄積の原因や美容面に悪影響を与えます。

運動不足や睡眠不足は糖代謝を低下させる要因である

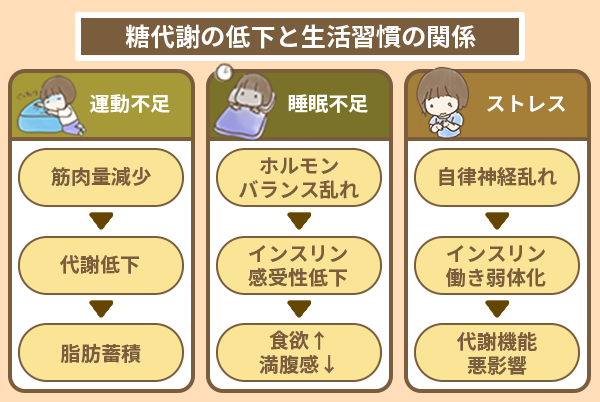

糖代謝の低下の原因には、糖質の過剰摂取の他に運動不足や睡眠不足などが背景にある場合があります。

運動不足や睡眠不足は生活の質を左右するものであり、これらを充足させると糖代謝の改善だけでなく、体のだるさや重く感じるなどの不調の改善にも効果的です。

さらに、生活習慣病などの予防にも効果が期待できます。

では、運動不足と睡眠不足が糖代謝にどのように影響するのか次の項目で詳しく解説していきます。

運動不足が筋肉量を減少させ代謝を落とす

運動不足が続くと筋肉量が減少し、基礎代謝が低下します。

筋肉は糖を多く消費する組織であるため、減ればそれだけ糖代謝も落ちていきます。

エネルギーの循環が鈍くなり、余った糖が脂肪として蓄積されやすくなるのです。

睡眠不足はホルモンバランスを乱れさせるだけでなく代謝も乱す

睡眠不足はインスリンの感受性が低下し、血糖の処理能力も落ちる原因です。

さらに、食欲を刺激するホルモンであるグレリンの増加や、満腹感を得るホルモンのレプチンの低下も起こります。

これらの影響が代謝全体を乱れさせ、脂肪の蓄積につながる原因です。

ストレスは自律神経のバランスを乱しインスリンの働きを弱める

自律神経はストレスを感じると乱れ、それはインスリンの分泌にも関与します。

強いストレスは交感神経を過剰に刺激し、血糖値を上昇させる原因です。

これによりインスリンが過剰に分泌され、働きを弱めてしまいます。

慢性的にストレスがかかる状態は、代謝機能にも悪影響を及ぼしかねません。

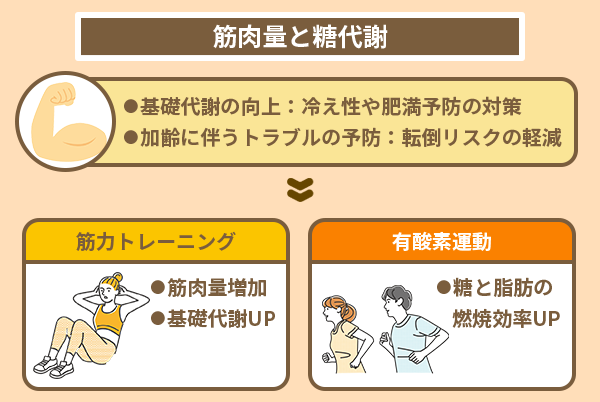

筋肉量の維持や増加は糖代謝を上げるために有効的である

筋肉量と糖代謝は密接に関係し、筋肉量の維持や増加は糖代謝の維持や向上につながります。

筋肉は安静時でも多くのエネルギーを消費しており、糖を効率良く燃やす器官でもあります。

筋肉量が増加すれば糖代謝だけでなく、基礎代謝の向上により脂肪を効率良く燃焼するため、冷え性や肥満予防の対策に効果的です。

筋トレを習慣化すると基礎代謝の向上が望める

筋肉量を増加させると筋肉の働きだけでなく、自律神経や内分泌系の働きも活性化し消費エネルギーが増加するため、基礎代謝の向上が期待できます。

筋肉1kgがもたらす消費エネルギーは、わずか13kcalです。

しかし、筋肉量が増加するに従ってその他の機能の働きを促進する効果が期待できるため、基礎代謝向上が見込めます。

継続的に筋トレを行うと筋肉の量が維持され、代謝も活性化されていきます。

基礎代謝が上がると、何もしていない時間でもエネルギーが消費されるのです。

有酸素運動は代謝効率のさらなる向上を目指すために効果的である

ウォーキングやジョギングなど、筋肉の収縮にエネルギーを消費する際に酸素を使用するのが有酸素運動であり、基礎代謝の向上効果が期待できます。

有酸素運動では、糖と脂肪を燃焼させエネルギーに変換します。

有酸素運動と筋トレを組み合わせると糖と脂肪の燃焼効率も向上し、血行促進効果により新陳代謝が良くなったり、冷え性を改善したりなどにも効果的です。

糖代謝を上げるためには食事内容の見直しが重要である

日々の食事の中で、糖の吸収を緩やかにしインスリンの分泌を安定させる工夫をすると、体内の糖の処理能力は大きく向上します。

どれだけ運動をしても、食生活が乱れていては糖代謝の改善にはつながりません。

さらに食生活の乱れは自律神経やホルモン分泌の乱れへとつながる場合もあり、あらゆる機能の基盤であるといっても過言ではないでしょう。

では、食生活と糖代謝の関係性を次の項目で詳しく解説していきます。

低GI食品を選ぶと血糖値の急上昇を防げる

低GI食品とは、食後の血糖値の上昇が緩やかな食べ物のことです。

このGI値が高ければ高いほど、摂取後に血糖値が上昇する傾向にあります。

インスリンの働きを妨げないためには、血糖値の上昇が緩やかな低GI食品を選択すると良いでしょう。

タンパク質の摂取は筋肉量の維持や向上に役立つ

タンパク質は細胞を始めとするあらゆる臓器や組織に欠かせない栄養素であり、特に筋肉はタンパク質の栄養素を必要とします。

脂肪よりも重く、人の体重の約30〜40%を占めているのが筋肉です。

筋トレや運動で筋肉組織は破壊され、それを修復し回復するサイクルの中でより丈夫な筋肉になり、そして筋肉量が増加していきます。

このサイクルにおいて重要な栄養素となるのが、タンパク質です。

いくら筋トレや運動をしてもタンパク質が欠乏していると、筋肉組織の修復がうまく行われず、強い筋肉を生み出せずに筋肉量の増加も難しくなります。

朝食の摂取は1日の血糖値とホルモンバランスを整える効果が期待できる

朝食をしっかり摂取すると、1日の血糖値の上昇が緩やかになり、それに伴ったホルモン分泌も整える効果が期待できます。

デンマークの大学で行われた研究では、タンパク質を含んだ朝食をしっかり摂取している人の方がBMI値が低い傾向であったという報告もあります。

ただ単に朝食を摂取するのではなく、栄養バランスを考慮した食事内容が重要です。

特に大豆や乳製品、卵などのタンパク質は、朝にしっかり摂取するとより効果的であるといわれています。

代謝をサポートする栄養素やサプリメントも活用するとより効果が期待できる

運動や食生活の改善は糖代謝を高める土台となりますが、それだけでは日々の生活や年齢による代謝低下を完全に補うのは難しい場合があります。

そんなとき、特定の栄養素やサプリメントを組み合わせると、体内のエネルギー変換がよりスムーズに働くようになります。

これらは不足しがちな成分を補い、糖を効率的に燃やす環境づくりを助ける存在です。

結果として、疲れにくい体や集中力の維持にもつながり、日常生活のパフォーマンス全体を後押しします。

α-リポ酸やL-カルニチンが糖の代謝を促進する

糖代謝を促進する効果のあるαーリポ酸は、エネルギー変換や脂肪燃焼などの働きをするL-カルニチンとの併用でより効果を発揮します。

L-カルニチンは、脂肪組織にある脂肪酸をミトコンドリアに運び、エネルギー生産と脂肪燃焼を促します。

これらの働きは、自然と代謝効率の向上につながります。

どちらも食品からの摂取が可能であり体内で生成している成分ですが、サプリメントなどで補給するとよりその効果や代謝の向上をサポートできるでしょう。

漢方薬や機能性食品も体質改善に役立つ場合がある

漢方薬には、血流や代謝を整え自然治癒力を高める作用を持つものが多く存在します。

体質によって合う漢方薬は異なるため、医師や専門家のアドバイスを受けながら、体質や目的に合わせて取り入れるようにしましょう。

特定の機能をサポートする効能がある機能性表示食品の中には、糖の吸収を緩やかにする成分を含むものもあります。

生活習慣の改善だけでは不安であったり、思うような結果を得られないと感じたりする人は、漢方薬や機能性表示食品を取り入れた改善方法の方が効果的というケースもあります。

日々の小さな積み重ねが糖代謝を上げる一番の近道となる

毎日の食事や適度な運動、十分な睡眠、そしてストレスのコントロールなどの基本的な生活習慣の積み重ねが何よりも大切です。

これらは一つひとつは小さな行動に見えても、継続すると体のエネルギー利用効率は確実に向上します。

たとえば、筋肉量の維持や向上のため普段よりも階段を使う意識や朝食にタンパク質を加えたメニューにするなどは、どれもすぐに始められる取り組みです。

こうした意識が行動となり習慣化すると、糖の使われ方が改善され、代謝が向上し余分な脂肪がたまりにくい体質へと変わっていきます。

短期間の劇的な変化を求めるよりも、日々の小さな努力を継続すると健康的な代謝につながる最も確実な方法となるでしょう。