「糖質はできるだけ減らした方がいい」と思っていませんか?実は糖質は、体や脳にとって欠かせないエネルギー源。不足すると集中力低下や代謝の低下につながることもあります。だからこそ、糖質制限をするなら“1日あたりどれくらいが適正なのか”を知ることが大切です。本記事では、厚生労働省の基準や最新研究をもとに、性別、年齢、目的別に健康的に続けられる「糖質 1日 摂取量」の目安を解説します。さらに、実際に自分が毎日どのくらい糖質をとっているのかを把握するためのアプリも紹介します。

この記事を読めばあなたに適切な糖質量がすぐに分かり、ダイエットや血糖値コントロールに役立ます。

糖質 1日 摂取量の基本情報を押さえよう

糖質 1日 摂取量の目安はどれくらい?厚生労働省の情報をみてみよう

厚生労働省では国民の健康増進を科学的根拠に基づいて支えるための指針として日本人の食事摂取基準を公表しています。まずはこのデータをもとに一般的な1日の糖質摂取量を整理していきましょう。

-

一日の糖質は総エネルギーの50~65%が目安

糖質は「人間の体にとって最も効率的で欠かせないエネルギー源」です。不足しても過剰でも健康に影響するため、適切な量と質を意識することが大切です。

国が定めている『日本人の食事摂取基準(2025年版)』において糖質は、1日の総エネルギー摂取量に対して50~65%の範囲が適正比率と定められています(炭水化物量として記載)。

-

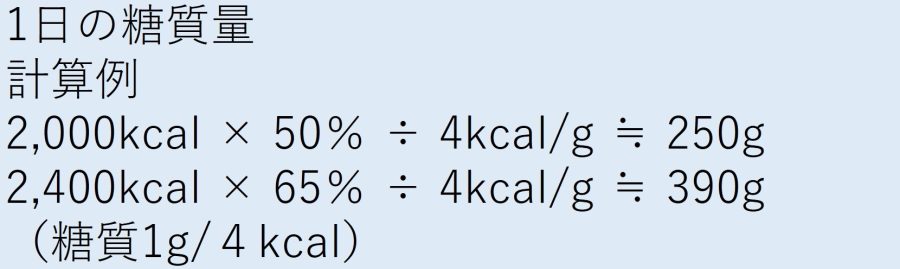

成人の場合、1日あたり270〜390gの糖質摂取が一般的な目安

具体的に1日の糖質摂取の目安量はいくらと計算できるでしょうか?成人の1日のエネルギー必要量を約2,000〜2,400kcalと仮定し、その50〜65%を糖質でまかなうと、次のように計算できます。

例)2,000kcal × 50% ÷ 4kcal/g ≒ 250(g)、2,400kcal × 65% ÷ 4kcal/g ≒ 390(g)

これが一般的な糖質摂取目安量ですが、実際は個人の活動量によって変わってきます。

デスクワーク主体の人や高齢者は活動量が少ないため下限寄り(1日あたり270gが目安)になります。一方、1日の消費エネルギーの多い肉体労働者や運動習慣がある人は上限寄り(1日あたり390g)が目安となります。

ご飯1膳(200g)糖質76.2gで換算すると1日3-5膳程度の計算になります。ただしこの数値は糖質をご飯だけでまかなうとしたときの数字なので注意しましょう。

-

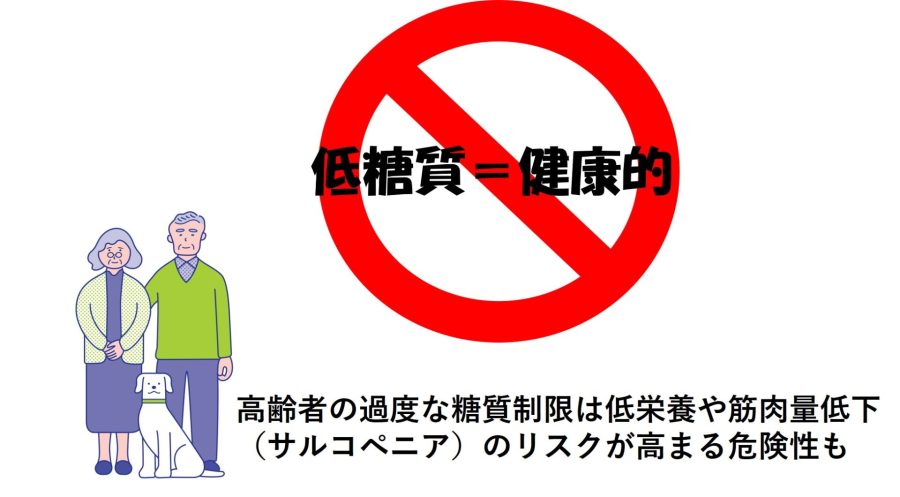

高齢者も糖質は重要なエネルギー源として維持すべき

高齢者では「低糖質=健康的」のイメージが先行しがちですが、厚労省ガイドラインでも高齢者の過度な糖質制限は推奨されていません。参照: 日本人の食事摂取基準(2025年版)

適量の糖質摂取は筋肉合成や脳機能維持に重要です。高齢者の1日の糖質量が不足してしまうと低栄養や筋肉量低下(サルコペニア※)のリスクが高まる可能性があります。1日に必要な糖質量は摂取しましょう。

参照:Robinson S et.al., 2012 (栄養とサルコペニア:エビデンスのレビューと予防戦略への示唆)

※サルコペニアとは

サルコペニアとは、加齢による筋肉量の減少および筋力の低下のことを指します。サルコペニアになると、歩く、立ち上がるなどの日常生活の基本的な動作に影響が生じ、介護が必要になったり、転倒しやすくなります。

-

糖質制限をする場合でも、一日あたり100g以下は要注意

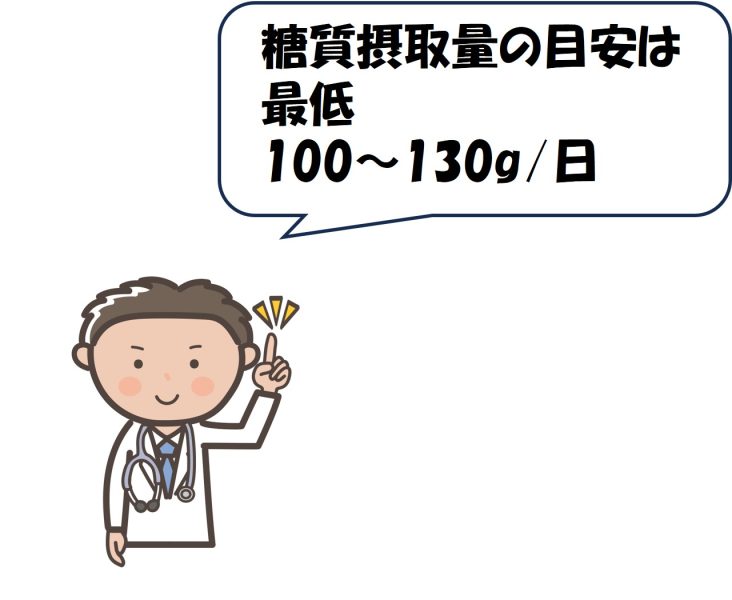

人間の体にとって欠かせないエネルギー源である糖質は多くの研究で1日あたり糖質摂取量が100gを下回ると、疲労・集中力低下が起きる可能性があると指摘しています。参照: Naude CE et al., 2022 (減量と心血管リスク低減のための低炭水化物食の比較)

厚生労働省は「糖質の最低必要量」として具体的な下限値は明示していませんが、学術的には130g/日を脳の活動に必要な最低糖質量とする見解があります。参照: Kapogiannis D and Avgerinos KI. 2020 (脳の老化と神経変性疾患における脳グルコースおよびケトン体利用)

糖質の摂取量が一日あたり100gになる時は注意が必要と覚えておきましょう。

あなたは平均と比べてどのくらい?日本人の1日平均糖質摂取量

-

日本人の1日あたりの平均糖質摂取量は約250〜300g

厚生労働省「国民健康・栄養調査(令和元年)」によると、成人の1日あたり糖質摂取量の平均は以下の通りです。参照: 厚生労働省「国民健康・栄養調査(令和元年)」

| 性別 | 成人の1日あたりの糖質量 |

| 男性 | 約293.3 g |

| 女性 | 約239.5 g |

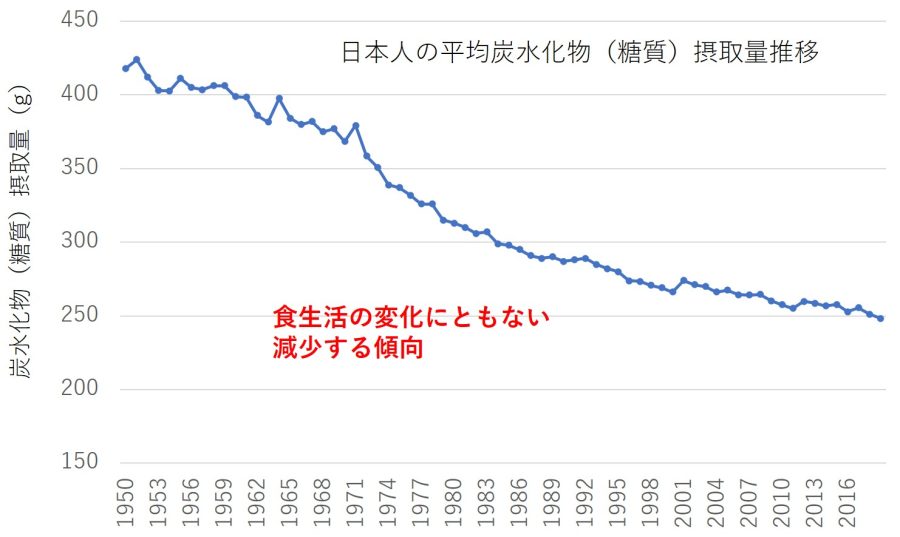

年齢や活動量により差はありますが、男女合わせておおむね250~300g程度が糖質摂取量の中央値となります。この数値は現代の日本における値ですが、歴史的にみれば日本人の平均糖質摂取量は戦後から現在まで徐々に減少傾向にあります。参照:長期時系列データ|健康日本21(第二次)分析評価事業|国立健康・栄養研究所

1950年代は慢性的な食糧不足で、主食は米が白米中心でした。そのため、1人あたりの糖質摂取量は400g以上ありました。一方2020年代には食生活の変化にともない約250g前後まで低下しているというデータがあります。

参照:長期時系列データ|健康日本21(第二次)分析評価事業|国立健康・栄養研究所

-

高齢になるほど糖質の割合が高くなる傾向がある

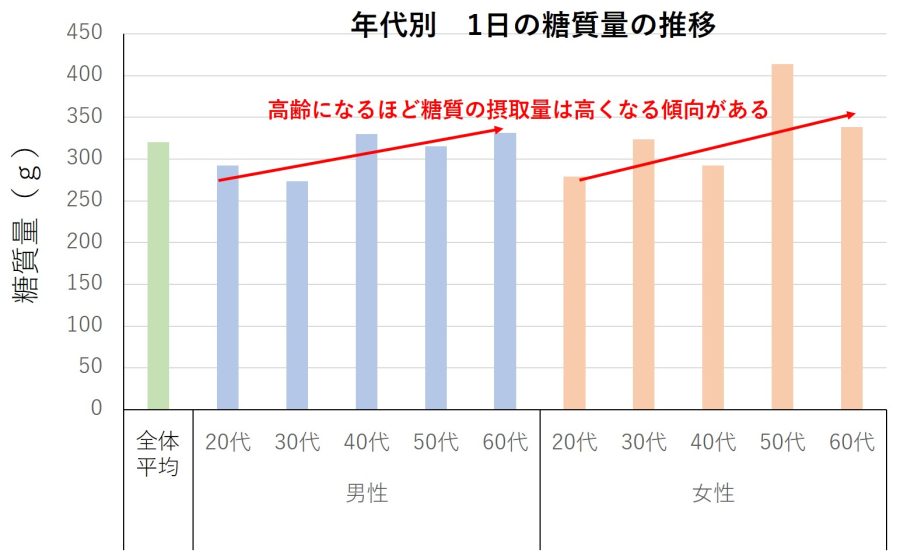

次に年代別に比較してみましょう。2015年に行われた食習慣と糖に関する実態調査 (サッポロビール)では1日の糖質量は年齢が高くなることが示されています。

さらに「国民健康・栄養調査」では、高齢層ほど脂質摂取が減り、糖質割合が増える傾向が示されています(参照: 日本人の食事摂取基準(2025年版))。これは高齢者において食の簡素化(パン・おにぎり中心)や咀嚼力の低下によるタンパク源の減少などが影響しており、結果として糖質比率が高くなっていると考えられます。

知っておくべき1日に最低限必要な糖質量とその理由

-

最低糖質摂取量の目安は一般的に「100~130g/日」

多くの臨床栄養学や糖尿病ガイドラインでは、健康的な代謝と脳機能維持の観点から最低100g~130g/日の糖質摂取が推奨されています。活動量が多い人や成長期の子どもはさらに多くの糖質を必要とします。糖質不足は様々な健康リスクの原因となります。糖質を減らす場合でも段階的な調整が必要であるといえます。参照: 糖尿病診療ガイドライン2024 3章食事療法

1日に必要な糖質量の最低ラインを知ることで、健康的に糖質コントロールを行いましょう。

-

脳の働きを維持するために1日約130gの糖質が必要

ブドウ糖は脳の主要なエネルギー源であり、極端な糖質制限により集中力低下・疲労感・イライラなどの症状が現れる可能性があります。

日本糖尿病学会・米国医学研究所(IOM)などの報告では、脳は1日あたり約120~130gのブドウ糖を必要とするとされています。参照: 糖尿病診療ガイドライン2024 3章食事療法、Trumbo P et. al., 2002 (エネルギー、炭水化物などの食事摂取基準)

-

基礎代謝を支える糖質は完全には他の栄養素で代替できない

糖質の代わりに脂質やアミノ酸から一部の糖新生は可能ですが、必要量をすべて補うには限界があります。過度な糖質制限は筋肉分解による糖新生も起こりやすくなります。間違った糖質制限は筋肉量の低下を招き、結果として基礎代謝の低下や免疫力の低下にもつながります。長期的には逆効果になることもあるので正しい知識をもって糖質コントロールをしましょう。

-

糖質が足りないと、代わりに脂肪が分解されケトン体が増加する

糖質が不足すると、肝臓は脂肪を分解してケトン体を生成します(ケトーシス)。これは糖質の代わりのエネルギー源になりますが、初期段階では身体に負担がかかる場合があります。ケトーシスにより頭痛・口臭・吐き気といった症状が出ることもあるため注意が必要です。参照: 板垣(2017)ケトン体が身体に及ぼす影響

理解しよう 糖質と炭水化物の違い。栄養学的な基礎知識を解説

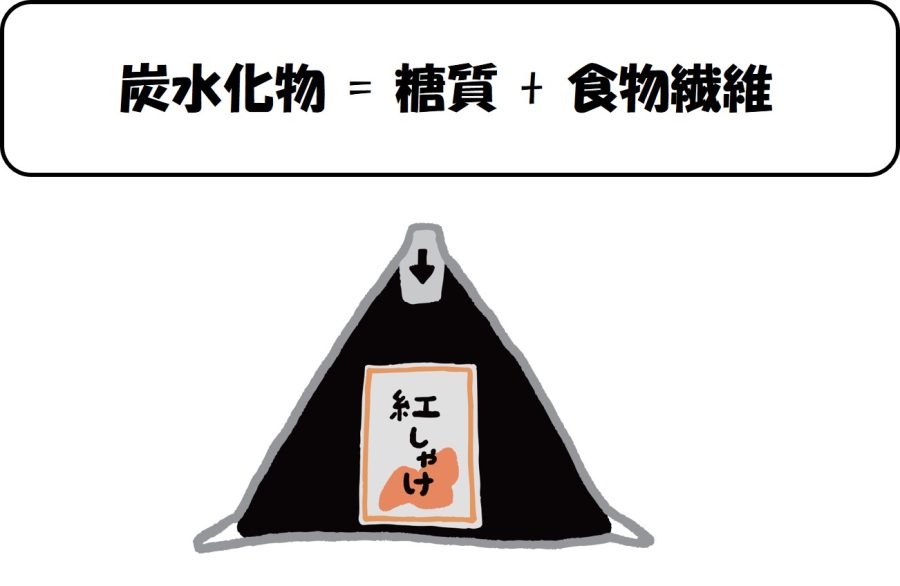

炭水化物、糖質はダイエットや健康記事でよく見かける言葉ですが、実はこの2つにははっきりとした違いがあります。違いを理解していないと「糖質制限」の本当の意味も見誤ってしまうかもしれません。

簡単に解る! 糖質と炭水化物の違い

厚生労働省の定義では、炭水化物は「糖質」と「食物繊維」の2つの成分から構成される栄養素群とされています。つまり、「糖質」は炭水化物の一部のことです。糖質制限という言葉がよく使われますが、正確には「炭水化物の中の糖質を減らす」という意味になります。

-

糖質は主にエネルギー源になる成分、食物繊維はほとんど吸収されない

糖質(単糖類・二糖類・でんぷんなど)は小腸で消化・吸収され、エネルギー(4kcal/g)になります。一方、食物繊維は小腸で消化されずに大腸まで届きます。同じ炭水化物の分類ですが、糖質のようなエネルギーにはなりません。

食物繊維は糖質とは異なり血糖値やコレステロールを抑える作用があります。また、腸内細菌のえさとなることでも有名です。参照:山田(2002)炭水化物の消化、吸収。発酵、その利用

-

栄養成分表示では「炭水化物」しか書かれていない場合も多い

日本の栄養表示基準では、「炭水化物」=「糖質+食物繊維」の合計として記載されるのが一般的です。「炭水化物 30g」と書かれていても、そのうち糖質が何gか、食物繊維が何gかは書かれていないことが多いため、消費者側の注意が必要です。ただし最近は「糖質」「食物繊維」と個別に記載されるケースも増加しています。

-

糖質制限中は「炭水化物量」ではなく「糖質量」に注目すべき

先ほども述べましたが食物繊維は糖質に含まれず、血糖値にもカロリーにもほぼ影響を与えません。そのため、糖質制限では「炭水化物=糖質ではない」ことを理解する必要があります。たとえば「炭水化物20g/糖質18g/食物繊維2g」という表記がある場合、糖質制限で注目すべきは18gの部分であることに注意しましょう。

-

糖質オフ・低糖質食品の比較には「糖質表示」が必須

「糖質〇%オフ」といった表示があれば、実際に糖質がどれだけ含まれているか記載が必要となります。糖質制限や糖尿病対策には不可欠な情報ですので実際に何グラムの糖質が含まれるのかチェックしましょう。

調べてみよう!身近にある食材・食品の糖質量

自分にあった1日の糖質量を把握して健康に役立てるためには、厚生労働省の基準値を知るだけでは不十分です。昼食のファストフードには何グラム糖質が含まれていたのか、夕食からはどのくらい摂取しているのか。実際に自分が毎日どのくらい糖質をとっているのかを把握する必要があります。ここでは食事や食材の糖質量を知る方法と継続的に摂取量を計測する方法を伝えます。

食材や外食、中食メニューの糖質はネットで検索可能

文部科学省では、日本人が日常的に食べる食品の栄養成分を網羅的にまとめた基準表 を日本食品標準成分表として公表しています。さらにこの情報は食品データベースというサイトで検索できます。約2,400品目以上の食品について各食品100gあたりに含まれる成分を簡単に知ることができます。糖質に関しては食物繊維と区別した記載がされており、サイトの内に書かれている利用可能炭水化物を糖質と考えると良いでしょう。参照: 食品データベース、日本食品標準成分表(八訂)

一方、各飲食チェーン・メーカーの公式サイトには食品やメニューごとの糖質・炭水化物量が掲載されています。たとえばマクドナルド、吉野家、大戸屋、コンビニ商品などは公式HPなどで数値の公開がされています。

これらの情報をもとに外食先などの食事を決めたり、自分の1日の糖質量を調べることに役立てることができます。自分のよく使うお店を検索してみましょう。

参照:【マクドナルド公式】栄養成分一覧メニュー情報(商品の各栄養成分が検索可能、炭水化物として記載しているが食物繊維量との差分で糖質量を計算できる)

参照:【吉野家公式】メニュー全情報 – 吉野家公式ホームページ(メニュー一覧の栄養情報がPDFとして記載、炭水化物として記載)

参照:【大戸屋公式】大戸屋公式メニュー(各店舗で展開しているメニューの栄養成分を検索可能、各メニューの糖質量を検索できる)

参照:【ファミリーマート公式】アレルゲン・栄養成分・主要原料原産地・原産国 (商品の各栄養成分が検索可能、炭水化物として記載)

参照:【セブンイレブン公式】商品検索結果|セブン‐イレブン(商品の各栄養成分が検索可能、糖質量も確認できる)

参照:【ローソン公式】商品お得情報一覧(商品の各栄養成分が検索可能、糖質量も確認できる)

アプリ・ウェブサービスを活用すると日常的な記録と検索が可能

-

アプリをつかって糖質量を把握するメリット

ひと昔まえでは自分の摂取しているトータル糖質量を知ることは難しく、細かくメモするなどの方法しかありませんでした。しかし、最近では糖質やカロリーを知るためのアプリが開発されています。アプリで糖質を管理すれば1日の糖質量が「見える化」でき、食べ過ぎ・不足を把握しやすくなります。最近では入力も簡単で写真撮影やバーコード読み取りで記録も可能です。アプリによっては管理栄養士監修のアドバイスが表示されるなどの機能もあります。

-

1日の糖質摂取量を知るためのオススメアプリ

食事管理アプリを使えば食事内容の見える化することができ、簡単に1日の糖質量を把握することができます。

食事管理アプリ「あすけん」:食品データベースが豊富で、糖質含め14種類程度の栄養素を記録・分析できます。栄養士監修のアドバイスがもらえるという特徴があります。

食事管理アプリ「カロミル」:食事や運動の他、血圧や血糖値などを総合的に管理できる健康管理アプリです。写真解析機能が強いことがカロミルの特徴です。

目的別で解る!糖質 一日 摂取量

男性編 ダイエット中の糖質摂取量

-

ダイエット中の男性の糖質量目安は1日130〜200g程度

多くの減量系の研究や厚生労働省の食事摂取基準を参考にすると、糖質を控えつつも脳や身体の機能を維持できる最低ラインは130g/日です。そこから個人の体格・活動量に応じて200gを上限目安に調整するのが一般的です。

例えば体重70kgで活動量が中程度の男性は、通常270〜350g/日が標準ですが、20〜40%程度の糖質量(130-200g程度に)を減らすことで減量効果が見込めます。

-

ダイエット中も糖質は完全にカットせず「減らす」ことが重要

ダイエット中でも糖質をゼロに近づける極端な制限は、筋肉量の低下・基礎代謝の低下・リバウンドのリスクを高めてしまいます。また、エネルギー不足による集中力の低下やイライラ感などの副作用も出やすくなります。

このように、ダイエットなどの減量時は「糖質は悪」と全くとらないではなく、「糖質の量と質をコントロール」し、減らすことがダイエット成功の鍵といえます。

-

運動(特に筋トレ)を行う男性は糖質を適度に摂るべき

筋肉トレーニングなどを目的に運動を行う男性は糖質を適度にとることが大切です。筋肉はグリコーゲン(糖質)を燃料として使うため、糖質が不足すると運動パフォーマンス低下や筋肉分解(カタボリック状態※)を招きます。

筋肉を維持しながら脂肪を落としたい場合は、糖質を減らしすぎない範囲で摂取することが大事です。適度な血糖値上昇により筋タンパク質合成を促進するインスリン分泌を活かしながら運動をすると良いでしょう。

※カタボリック状態とは体内の“分解が優位”になっている代謝のことです。筋たんぱく・脂肪・グリコーゲンなどの体内貯蔵物をエネルギーに変えるために分が進み、合成が相対的に弱くなる状態です。

-

低GI食品を中心に糖質を選ぶことで脂肪蓄積を抑制できる

筋肉を維持しながら脂肪を落としたい場合は低GI食品を利用しましょう。GI(グリセミック・インデックス)が低い食品は、血糖値とインスリンの急上昇を防ぐことで、脂肪蓄積を起こしにくいことが報告されています。

白米やパンではなく、玄米、全粒粉、オートミール、豆類、さつまいもなどが推奨されます。また、甘いドリンクや菓子パンは避けるべきです。

-

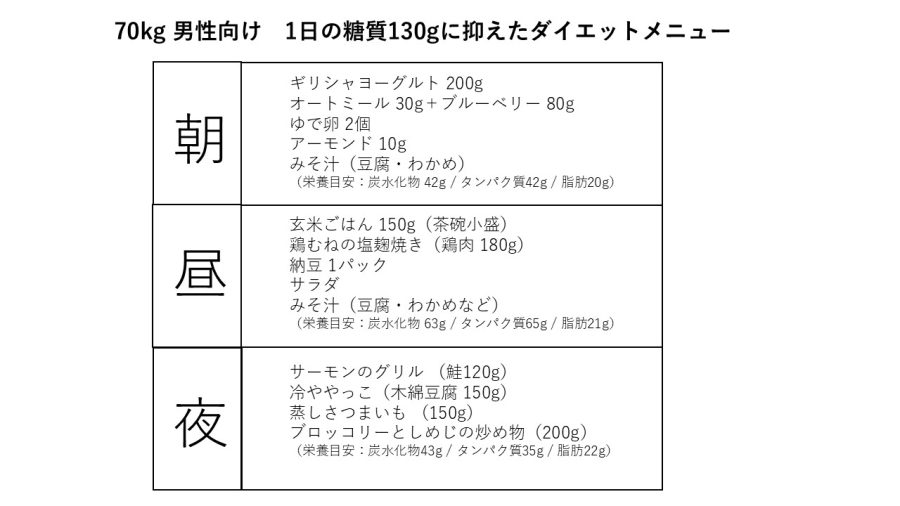

ダイエット中の男性におすすめのメニュー

ダイエット中の男性70kg男性向けに、1日の糖質を抑えながら、たんぱく質をしっかり確保して筋量を守る「朝・昼・夜メニュー」を提案します。今回のメニューは1日の糖質量が約130g、食物繊維が20g。タンパク質が約140g。脂質が約60g。 総カロリーが約1700kcalの計算です。

参考にしてみて下さい。

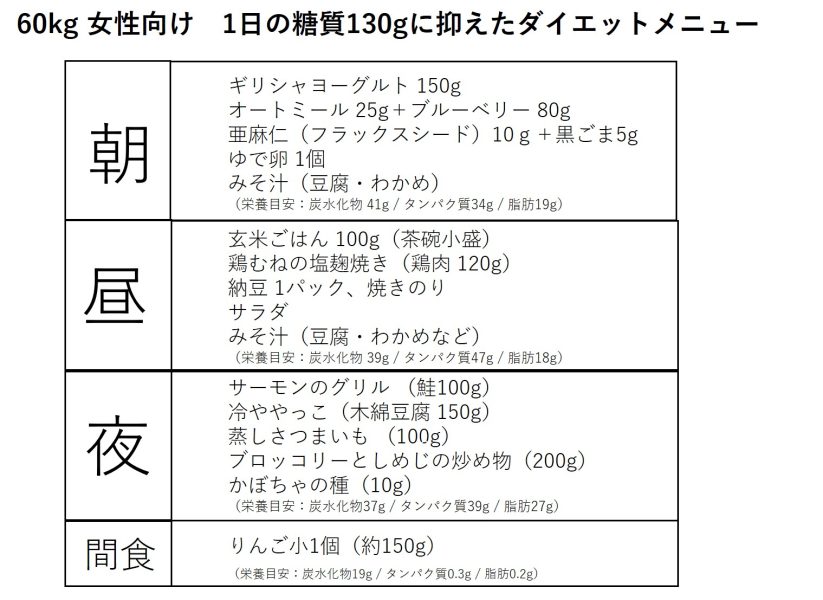

女性編 ダイエット中の糖質摂取量

-

ダイエット中の女性の糖質摂取量の目安は1日100〜150g程度

一般的な成人女性のエネルギー必要量は約1,600〜2,000kcal/日。通常の糖質摂取量は250g前後とされるが、ダイエット中は20~50%減が妥当です。

計算上は 200g × 50〜80% = 100〜150g/日となります。糖質は摂取量が少なすぎると代謝低下やホルモンバランスに影響することがあります。脳の働きを維持するために必要な糖質1日約130g と言われています。体重・年齢・活動量によって調整が必要ですが、130g以上に摂取することがお勧めです。

-

糖質はカットせず、控えめに「賢く選んで摂る」のがポイント

女性の場合、糖質は脳や甲状腺ホルモンの働き、女性ホルモンの分泌に大きく関係します。糖質を極端に減らすと、女性は生理不順・冷え・貧血・肌荒れなどの不調を招きやすいことが知られています。女性のダイエット時は単純糖質(菓子・砂糖・白パン)を減らし、複合糖質(玄米・さつまいも・豆類)を中心に摂取することが重要です。

-

低糖質でも食物繊維を含む食品を積極的に摂ること

食物繊維は血糖値上昇を穏やかにし、満腹感を持続させる効果もあります。さらに、水溶性食物繊維は便通改善にも有効です。糖質オフを目指すと主食を抜きがちになりますが、食物繊維の多い野菜・海藻・豆類で補うことがダイエット成功のカギとなります。

-

ホルモンバランスを崩さないために最低限130g/日は守る

低糖質食の長期化や極端な制限は、特に女性において甲状腺機能低下や月経異常を引き起こすリスクがあります。脳機能の維持に最低でも1日130gの糖質(ブドウ糖)が必要とされており、最低限1日130gは守るようにしましょう。

ダイエット中の女性60kg向けに、1日の糖質を抑えながら、ホルモンバランスを考慮したメニューを提案します。今回のメニューは1日の糖質量が約130g、総カロリーが約1600kcalの計算です。

筋トレ・ボディメイク時の糖質 一日 摂取量とは?

-

筋トレ・ボディメイク中は1日あたり体重×3〜6gの糖質が目安

国際スポーツ栄養学会(ISSN)の推奨では、筋肉増強・高強度トレーニングを行う場合、体重1kgあたり3〜6gの糖質摂取が必要としています。

例:体重70kg → 210〜420g/日

減量期・増量期・運動頻度によって糖質量の使い分けが必要です。増量期は上限寄り、減量期は下限寄りに調整することがポイントです。

-

糖質は「筋肉の材料」ではなく「筋肉を動かす燃料」として必須

糖質は筋肉内グリコーゲンとして貯蔵され、トレーニング中のエネルギー源として使われます。糖質不足では筋力低下や疲労感の蓄積を招きます。タンパク質だけを増やしても、糖質が足りないと筋肉合成がうまく行われない可能性があります。

トレーニング前後には素早く吸収される糖質を摂取するのが効果的です。トレーニング前に糖質を摂ると、筋グリコーゲンの補充とトレーニング中の集中力維持に有効です。一方、トレーニング後の糖質摂取はインスリン分泌を促進し、筋肉への栄養取り込み作用を高めます。

参照: Naderi et.al., (2023), Lvy et al., (2002)

参照: 扇本(1997)栄養摂取のタイミングの違いが筋力トレーニングの効果に及ぼす影響

-

トレーニング中は目的別に糖質摂取量を調整すべき(増量・減量・維持)

糖質不足時、身体はエネルギーを補うために筋タンパク質を分解して糖新生を行います。これにより筋肉量の減少・基礎代謝の低下が生じやすいことがあります。見た目は痩せても筋肉が落ちてメリハリのない体になるリスクがあるため、糖質摂取は戦略的に行う必要があるといえます。

下記にトレーニング中の目的別糖質摂取目安を記載しました。筋肉増量期 4〜6g×体重、減量期 2〜3g×体重、体型維持・パフォーマンス重視 3〜4g×体重

| トレーニング中の目的別糖質摂取目安 | |

| 目的 | 摂取量目安(体重1kgあたり) |

| 筋肉増量期 | 4〜6g |

| 減量(筋肉維持)期 | 2〜3g |

| 体型維持・パフォーマンス重視 | 3〜4g |

糖尿病の方が意識すべき糖質量と注意点

-

糖尿病の糖質摂取量は「個別最適化」が原則で、一律の制限値はない

日本糖尿病学会は、「糖質制限の一律推奨は行わず、医師・管理栄養士による個別対応が原則」としています。参照:糖尿病学会 健康食スタートブック

糖尿病の状態(血糖コントロール・薬物治療の有無・合併症)により、必要な糖質量・食事配分は大きく異なります。そのため自己判断で極端に1日の糖質摂取量を減らすことは大変危険です。

-

多くの場合、1食あたりの糖質量は40~60g程度

多くの栄養指導では、1日あたりの糖質量を150~200g程度にし、3回の食事+1~2回の補食で均等に分けることが推奨されています。

例えば1日180gの糖質 を摂取すると、1食あたり60g以内が目安です。

特に食後急激な血糖値の上昇を防ぐには、一度の糖質大量摂取を避け、分割して安定供給することが効果的です。また、糖質の「量」だけでなく「質(GI値)」も重視しましょう。白米より、玄米・全粒粉・豆類など低GI食品が血糖値コントロールには効果的です。

-

糖質は制限しすぎず、必要最低限(100〜130g/日)は確保する

糖質制限を行っていても極端に減らすこと(50g/日未満など)は、ケトン体の過剰生成や低血糖のリスクを伴うので注意しましょう。糖尿病であっても脳の活動にブドウ糖が必要であることは同じです。必要最低限の糖質摂取は必須です。

エネルギー源としての糖質は完全に不要ではなく、健康な代謝の維持に不可欠であること。食物繊維と組み合わせることで、血糖値の上昇を緩やかにできることを覚えておきましょう。

-

「食品の選び方」と「食べ方」が血糖管理のカギになる

糖質量が同じでも、調理法・摂取タイミング・食べる順番によって血糖反応は変化します。

例えば野菜→タンパク質→糖質の順に食べることで、血糖上昇が緩やかになることが複数の研究で報告されています。

このような糖質の前に野菜を食べる事をベジファーストと呼びます。

アカシアの樹の健康記事でもベジファーストを特集しています。あわせて読んでみて下さい。

参照:食べ方の順番を変えるだけで血糖値の上昇は抑えられるって、ウソ?ホント?

参照: ベジファーストは血糖値管理において高い効果を発揮する

他にも咀嚼回数や間食、夜食のタイミングなどによっても血糖反応は変わります。日常的な食習慣を見直すことで、薬に頼らず血糖値を安定させる助けとなることがあります。工夫して取り組みましょう。

子供(小学生・中学生・高校生)の糖質 一日 摂取量はどれくらい?

この「1日の糖質摂取量」に関する健康記事を読んでいる方には、子どもの1日の糖質摂取量を調べている方もいるかと思います。ここでは育ち盛り、食べ盛りのこどもの糖質摂取量についても解説します。

- 子供(小学生・中学生・高校生)の糖質 一日摂取量の目安

子どもの糖質摂取目安量は年齢によって異なります。おおよその目安を年代別にまとめました。

| 子どもの1日の糖質摂取目安 | |

| 年齢 | 糖質摂取量 |

| 小学生 | 約200〜270g/日 |

| 中学生 | 約250〜330g/日 |

| 高校生 | 約300〜390g/日 |

-

実際の日本人の子供の糖質摂取量は平均で約250〜350g前後

「国民健康・栄養調査(令和元年)」によれば、小中高生の平均的な糖質摂取量は250g前後〜350g程度と報告されています。家庭の食事・学校給食・おやつなどから日常的に糖質は摂取できており、意識せずとも目安量に達しているケースが多いです。

- 子供の糖質は「制限する」より「質とバランス」を重視すべき

厚生労働省や日本小児科学会では、子供に対する糖質制限は推奨していません。糖質は脳・筋肉・神経のエネルギー源であり、成長期には不可欠です。砂糖や甘味飲料に偏らず、穀類やイモ類などの「複合糖質」から摂取することが望ましいです。自分や家族が糖質制限をしていても子どもが糖質不足にならないように注意しましょう。

妊娠糖尿病の方における糖質管理の注意点

妊婦糖尿病は妊娠中に初めて見つかる、高血糖のことです。胎盤ホルモンなどでインスリン抵抗性が上がり、妊娠中期以降に多く診断されることがあります。

妊娠というセンシティブな期間に起こる問題なので、不安に感じる方も多いかと思います。この章の記事が少しでも参考になればと思います。

-

糖質は「制限」より「分割摂取」が基本方針

日本糖尿病学会・産婦人科学会のガイドラインでは、糖質の過剰制限は推奨されていません。血糖値の急上昇を防ぐために1日3食+補食(1~2回)の分割摂取が勧められています。

無理な糖質制限により空腹時間が長く続くと、胎児にケトン体が送られるリスクがあります。妊娠中の糖質制限であっても安定した血糖供給が重要です。特に朝食後は血糖値が上がりやすいため、糖質量をやや控えめにするのが一般的です。

-

1食あたりの糖質量は40~60gが目安ただし個別調整が必要

妊娠糖尿病に対する栄養療法では、1日の糖質摂取量を150〜210g程度(総エネルギーの50〜55%)に抑えることが大事です。1食あたり40〜60g前後が標準とされています。しかし、この糖質量は個人の体重・活動量・妊娠週数に応じて調整される必要があります。あくまで目安の値であり医師・管理栄養士の指導に基づく管理が前提となります。

-

糖質の「質」に注意し、低GI食品を優先する

白米やパンなど高GI食品は血糖値を急上昇させやすく、玄米・全粒粉・豆類・野菜などの低GI食品を選ぶことで、食後血糖値を穏やかに保ちやすくなります。糖質量が同じでも、吸収速度の違い(GI値)により血糖反応が異なるため、妊娠糖尿病においても食品の選び方が非常に重要です。

-

糖質は完全にカットしてはいけない、糖質は胎児の成長に必要

糖質は胎児の脳や神経の発達に不可欠なブドウ糖の供給源であり、極端に制限すると胎児発育不全や羊水過少のリスクがあります。「糖質=悪」と誤解してしまうと、母体にも胎児にも栄養障害をもたらす可能性があるため、正しい知識が重要です。

-

医師・管理栄養士と連携した「個別の糖質調整」が基本

妊娠糖尿病は進行度・妊娠週数・体格・生活状況によってリスクと必要栄養量が大きく異なるため、「自己流の糖質制限」は危険です。血糖値コントロールの目的は「正常な胎児の成長」と「分娩合併症のリスク低減」であり、医療チームと連携して柔軟に対応することが大前提となります。

自分に合った糖質量を知る!計算と実践ガイド

体重別に見る糖質摂取量の目安

-

糖質摂取量は「体重×3〜5g/日」が一般的な目安

スポーツ栄養学や糖質管理の実践ガイドでは、健康な成人の糖質摂取量は体重1kgあたり3〜5g/日が標準とされています。

例 体重50kg → 150〜250g/日、体重60kg → 180〜300g/日、体重70kg → 210〜350g/日

| 体重別の一般的な1日の糖質摂取目安 | |

| 体重目安 | 糖質摂取量 |

| 50㎏ | 150〜250g/日 |

| 60㎏ | 180〜300g/日 |

| 70㎏ | 210〜350g/日 |

-

減量(ダイエット)中は「体重×1.5〜2.5g」程度に抑えるのが効果的

減量時は筋肉を維持しつつ脂肪を落とすため、糖質を過剰に制限せず適度に減らすことが推奨されています。特に筋トレを併用する場合は糖質を極端にカットすべきではありません。

例 体重50kg → 75〜125g/日、体重60kg → 90〜150g/日、体重70kg → 105〜175g/日

| 体重別ダイエット中の1日の糖質摂取目安 | |

| 体重目安 | 糖質摂取量 |

| 50㎏ | 75〜125g/日 |

| 60㎏ | 90〜150g/日 |

| 70㎏ | 105〜175g/日 |

-

糖尿病や糖質代謝異常がある人は「体重×2〜3g」程度を基本に、個別調整

糖尿病の食事療法では「一律制限」ではなく、体重・年齢・血糖値・治療状況に応じた柔軟な糖質管理が推奨されます。

目安としては体重1kgあたり2〜3g/日の範囲内が多いです。1食あたりの糖質量(40〜60g)をコントロールしましょう。健康診断や定期健診の際医師や管理栄養士に相談することで安全に管理することが可能です。

-

筋肉増量・ボディメイク中は「体重×4〜6g」が目安

国際スポーツ栄養学会(ISSN)では、筋肉合成とパフォーマンス維持のために、体重1kgあたり4〜6g/日の糖質が推奨されています。

例 体重60kg → 240〜360g/日、体重70kg → 280〜420g/日

適度な糖質は筋グリコーゲン補充とインスリン分泌による筋合成促進につながります。

| 体重別筋トレ中の1日の糖質摂取目安 | |

| 体重目安 | 糖質摂取量 |

| 60㎏ | 240〜360g/日 |

| 70㎏ | 280〜420g/日 |

もっと詳しく知りたい人のために GI値と糖質コントロール

GI値とは?糖質吸収スピードとの関係を解説

-

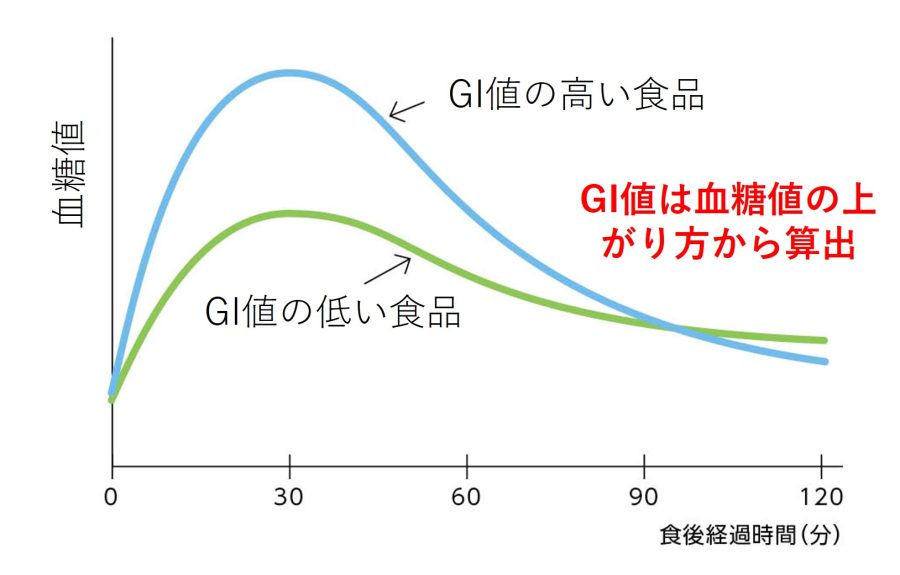

GI値(グリセミック・インデックス)とは、食品に含まれる糖質の吸収スピードを示す指標である

GI(グリセミック・インデックス)は、食品摂取後2時間までの血糖値上昇曲線の面積(AUC)を基準食品(通常はブドウ糖)=100とした比率で表される。

同じ糖質量でもGIが高いほど、血糖値が急激に上昇しやすくなることを覚えておきましょう。

-

GI値は糖質の「量」ではなく「質(吸収速度)」を示す指標

GI値は同じ糖質量を含む食品同士の吸収速度の違いを示すものであり、糖質「量」とは別概念です。

例えば同じ糖質20gでも、白パンは高GIで急上昇、豆類は低GIで緩やかに上昇すします。「低糖質=低GI」とは限らない点に注意しましょう。

- GI値が高い食品は「吸収が早く」「血糖値を急上昇させやすい」

白米・食パン・じゃがいも・コーンフレークなどはGI値が高く(70以上)、短時間で消化吸収されるため、急激な血糖上昇を引き起こします。血糖値の急上昇は体脂肪の蓄積やインスリン抵抗性の原因にもなり、肥満や糖尿病リスクを高める要因とされています。

血糖値の上昇を穏やかにコントロールすることは糖尿病リスク予防に役立ます。

- GI値が低い食品は「吸収がゆるやか」で「血糖値の上昇が緩やか」

玄米・全粒粉パン・そば・豆類・りんごなどはGI値が低く(55以下)、ゆっくり消化されるため、血糖コントロールに有利に働きます。さらに低GI食品は血糖値の上がり下がりが緩やかなため、満腹感が持続しやすくなります。そのため、空腹感による間食を防ぐ効果もあります。

うまく低GI食品を活用して血糖値の上昇を穏やかにしましょう。

- 血糖コントロールやダイエットを目的とするなら「GI値を意識した食品選び」が効果的

GI値の低い食品を中心にした食生活は、糖尿病予防・体重管理・心血管リスク低下に寄与します。

GI値の高い食品でも、他の食材と組み合わせることで血糖上昇を抑えることが可能です。GI値が高い食材が必ずしもだめという考えではなく、GI値の高い食材を選ぶ際は副菜などで血糖値の上昇を抑制する工夫をするように心がけましょう。

下記に主な食材とGI値をまとめました。参考にしてください。英語のサイトですがGI Search – Glycemic IndexでもGI値を調べることができます。

| GI値区分 | 血糖値の上がり方 | 主な食品 |

| 高GI(70以上) | 急激に血糖上昇 | 白米、パン、もち、じゃがいも |

| 中GI(55-69) | やや上昇 | うどん、さつまいも、パスタ |

| 低GI(55以下) | 穏やかに上昇 | 玄米、豆類、そば、リンゴ、乳製品 |

1日の糖質量コントロールと合わせて実践!血糖値の急上昇を防ぐコツ

- 食べる順番は「野菜→たんぱく質→糖質」が基本

食べる順番によって血糖値の上昇を抑えることができます。1日の糖質量と合わせて食べ方もコントロールすれば、糖質制限の効果がより上がります。これまでの研究に野菜を先に摂取した場合は米飯を先に摂取した場合と比較して、食後の血糖値が20 ~ 30%抑制されたという結果が報告されています。

アカシアの樹の健康記事でもベジファーストを特集しています。具体的に何分後からの糖質摂取が効果的かなども解説してあります。あわせて読んでみて下さい。

参照:食べ方の順番を変えるだけで血糖値の上昇は抑えられるって、ウソ?ホント?

参照: ベジファーストは血糖値管理において高い効果を発揮する

-

よく噛んでゆっくり食べる(20〜30回以上)

咀嚼回数が多いと、胃からの食物排出が遅れ、血糖上昇速度が緩やかになります。さらに、インスリン感受性を高めるホルモン分泌にも好影響があるとされています。1口あたり20〜30回を目安に噛むと、満腹感も得られやすく、食べ過ぎ予防にもなります。

-

食物繊維をしっかり摂る(特に水溶性食物繊維)

水溶性食物繊維(海藻・きのこ・オクラなど)は、胃腸内でゲル化して糖質の吸収を遅らせる作用があります。糖質制限中で主食を減らしている場合でも、野菜・海藻・豆類などで積極的に補うことが血糖管理に有効に働きます。参照: Imai et.al., (2022)

-

間食や「まとめ食い」を避け、1日3食を一定リズムで摂る

食事の間隔が空きすぎたり、1日1~2食でまとめて糖質を摂取すると血糖スパイク(急上昇)が起こりやすくなります。

「空腹→ドカ食い→急上昇」のパターンを避け、1日3食を規則的な時間で分割して摂ることも血糖値の上昇を抑えるための食べ方のコツです。

-

糖質単体より「たんぱく質や脂質と一緒に摂る」

ベジファーストと同じ考えですが、糖質単独(例:おにぎりだけ、ジュースだけ)の摂取は吸収が早くなり、血糖値が急上昇しやすくなります。

そのため、たんぱく質や脂質を多く含むおかずなどと一緒に糖質を摂ることで、胃内滞留時間が延び、糖の吸収がゆるやかになります。例えば、ご飯だけ食べるのをやめ、卵かけご飯や納豆ご飯にするだけで血糖上昇が抑えられ、血糖値が改善されます。

まとめ

糖質制限を始める際には、「減らせば減らすほど良い」という誤解に注意が必要です。糖質は脳や筋肉の主要なエネルギー源であり、不足すると疲労感や集中力低下、代謝の低下を招く可能性があります。厚生労働省の基準や最新研究では、健康維持には1日100〜130g以上の糖質摂取が必要とされています。つまり、糖質制限は“ゼロ”にするのではなく、自分の年齢・体重・活動量に合った範囲で適正にコントロールすることが大切です。本記事で紹介した目安を参考に、無理なく継続できる食生活を心がけましょう。