「何をやっても痩せにくくなった…」「夕方になるとどっと疲れる」――そんな悩みを抱える40〜60代のあなたへ。この記事では、血糖値の乱高下を防ぎながら効率よく体脂肪を燃やす「糖質制限ダイエット」の仕組みと注意点、そして朝昼晩の具体的な食事例まで、専門的知識に基づいてわかりやすく解説しています。今日から無理なくリバウンドしにくい食習慣へ踏み出そう。

糖質制限ダイエットとは?仕組みと本当の効果を解説

糖質制限ダイエットの仕組みと基本ルール【初心者向け】

糖質制限は、血糖値の上昇を抑える食事法

糖質制限は、糖質(炭水化物)の摂取を減らし、血糖値の上昇を抑える食事法です。摂取されたご飯やパンなどの糖質は消化管内でブドウ糖(グルコース)に分解され、血糖値が上昇します。逆に言うと、糖質の摂取を減らすことで、血糖の上昇を抑えることができます。糖尿病の食事療法としても用いられている考え方です。

糖質を減らすと体脂肪が減少

糖質の摂取を減らす糖質制限によりインスリンの分泌が減少し、脂肪分解(リポリシス)が促進されます。これにより体脂肪がエネルギー源として蓄積されていた脂肪が利用されやすくなり、体脂肪が減少します。低糖質ダイエットは、短期間での体重・体脂肪の減少に効果的とする研究が多く存在します。

糖質制限には「スーパー」「スタンダード」「プチ」の3段階

江部康二医師らによって分類された方法で、糖質制限の実践レベルにより段階が設けられています。

・スーパー糖質制限:3食主食なし(1日糖質20~40g程度)

・スタンダード糖質制限:2食主食なし(1日70~100g程度)

・プチ糖質制限:1食主食なし

各糖質制限食のスタンスと役割。 | ドクター江部の糖尿病徒然日記

主食・甘い菓子・砂糖入り飲料を控える

白米・パン・パスタなどの主食や砂糖を含む食品は高糖質であり、制限対象の食品です。また、野菜の中でも根菜類(じゃがいも・さつまいも)は糖質が高めなので注意が必要です。一方で、たんぱく質・脂質・食物繊維は血糖値に影響を与えにくく、糖質制限中に適した栄養源です。魚や肉、葉物野菜などは積極的に採りましょう。

極端な制限を避け、たんぱく質・脂質・食物繊維・ビタミンを摂ること

糖質制限を極端にしすぎると、便秘・疲労・栄養不足のリスクがあり、健康を損なう可能性があります。糖質を減らしても、エネルギー・腸内環境・代謝維持のための栄養素は欠かせません。脂質を怖がらずに適度に取り、食物繊維やビタミン・ミネラルの補給にも配慮すべきです。

糖質制限ダイエットで得られる効果とは?

短期間で体重と体脂肪が減少する

糖質制限を行うと、水分とグリコーゲンが体内から減少し、制限を始めてから2週間ほどで最大4.5㎏という顕著な体重が減少も観察されています。また、糖質制限によりインスリン分泌が抑制され、脂肪の蓄積が抑えられ、体脂肪の燃焼が進みやすくなることに加え、体内の水分バランスも変化するため、糖質制限を始めた直後の体重変化は大きいのが一般的です。

血糖値とインスリン分泌が安定

糖質摂取が少ないと、食後の血糖値上昇が抑制され、インスリンの急激な分泌が減少します。肥満者を対象に、低炭水化物食と低脂肪食を比較した1年のランダム化比較試験では、どちらの食事法も食後のインスリン応答が有意に低下しました。これにより「高血糖→低血糖→空腹」といった血糖スパイクのような血糖値の大きな変化という悪循環が断ち切られ、代謝が安定します。

中性脂肪が減少、HDL(善玉)が増加

複数のヒト臨床試験においても、糖質制限群は低脂肪群よりも中性脂肪(トリグリセリド)の改善効果が高いと報告されています。HDLコレステロールが増加することも報告されています。心血管疾患のリスク低減にもつながる可能性があると示唆されている。

引用:低脂肪食と低炭水化物食が体重減少および脂質レベルに与える影響

空腹感が抑えられ、間食が減る

糖質制限では糖質の摂取が減る代わりに、たんぱく質と脂質の摂取量が増えます。たんぱく質と脂質は消化が遅いため、満腹感が持続しやすく、間食や暴食の抑制にもつながります。

糖質制限の実例を時系列で紹介

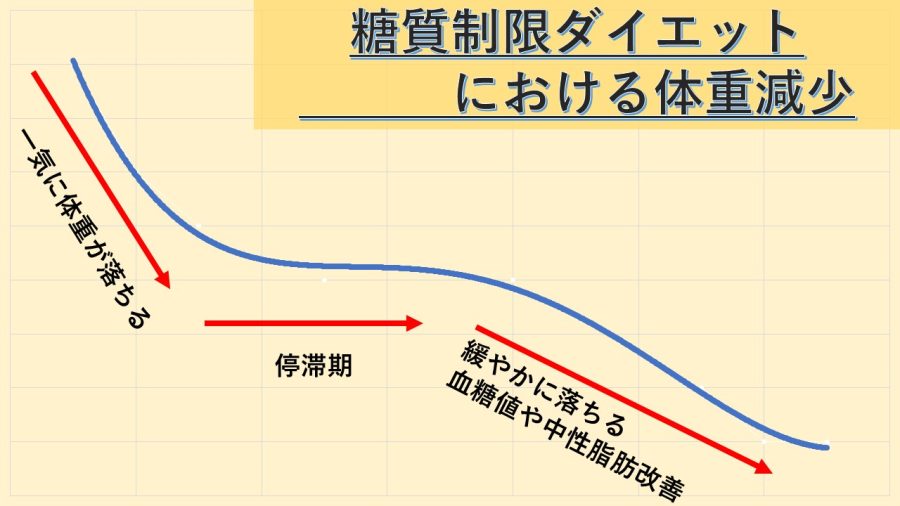

開始から1週間以内に2〜3kg減少する人も多い

糖質を制限すると、まずは体内のグリコーゲンが使われますが、このグリコーゲンはその3倍の重量の水を保持しているため、短期間で急速な体重減少が見られます。例えば、500gのグリコーゲンが使われたことにより、1,500gの水が同時に体内から減少するということです。したがって、「脂肪が減った」というより、「体内の水分と糖質ストックが減った」ことによるものです。

停滞期(2〜4週目)が一時的に起こる

代謝が一時的に順応し、摂取と消費のバランスが再調整される「セットポイント理論」により、体重減少が停滞することが知られています。この時期に挫折する人が多いため、「停滞期があっても正常なプロセス」と理解しておくことが重要です。一時期停滞期が起こりますが、継続で再び減少傾向に戻るります。

1か月で3〜5kg減少が一般的な傾向

糖質制限を継続した場合、1か月目あたりで平均3〜5kgの減少が報告されています。この時期は脂肪燃焼と摂取カロリー減少の効果が出始める時期ですが、結果も出にくい時期ですので、頑張りどころと言えるでしょう。個人差はありますが、適切な糖質制限を行えば多くの人に効果がみられます。

血糖値や中性脂肪の改善は2〜3か月目以降に現れるケースが多い

糖質制限により、HbA1c(ヘモグロビン・エー・ワン・シー)や中性脂肪(トリグリセリド)の改善は8〜12週間後に顕著化する傾向があると報告されています。体重減少よりやや遅れて血液データの改善が現れる時期であり、継続のモチベーション維持にもなりえます。

「短期集中型」の成功事例は多いが、リバウンド予防には長期視点が必要

最後に重要なお知らせです。急激な糖質制限で短期に痩せた場合、その後の糖質摂取再開でインスリン感受性が変化し、脂肪が蓄積されやすくなります(Hall et al., 2012)。「減らす」より「維持する」段階の工夫が必要です。つまり、糖質を段階的に戻しつつ、筋肉量を維持することが大切です。

糖質制限ダイエットのメリット

短期間で体重・体脂肪が減少しやすい

糖質制限によりインスリン分泌が抑えられ、脂肪分解が促進されます。初期には水分とグリコーゲンの減少するため、特に初期2週間での体重減少が大きく、モチベーションにつながります。

血糖値とインスリン分泌の急上昇を抑えられる

糖質は血糖を上げる主な成分です。糖質を制限することで血糖値とインスリンの急上昇を防げることができます。その結果、一般的に糖尿病予防・改善にも有効とされています。

空腹感を感じにくく、間食が減りやすい

たんぱく質や脂質中心の食事は消化に時間がかかるため、満腹感が長続きさせることができます。結果的に、「空腹→間食→血糖乱高下」の悪循環を断ち切ることができます。

引用:満腹感と満足感における脂質と食物容量仮説

脂質をしっかり摂れるため、満足度が高い

低脂質ダイエットに比べ、脂質を制限しないため食事満足度が高い傾向にあります。バターやオリーブオイル、チーズなどの制限が不要というのが糖質制限ダイエットを継続するうえでうれしいことではないでしょうか。

糖尿病やメタボの改善効果が報告されている

糖質制限によって、HbA1cやインスリン抵抗性の改善が確認されています。ただし糖尿病と診断されている場合は、過度な糖質制限が身体に負担をかけることもあるため、必ず医師の管理下で行いましょう。

糖質制限ダイエットのデメリット

糖質制限ダイエットのデメリットについて紹介します。デメリットがあるということにも十分注意しましょう。

便秘・口臭・疲労感などの不快な副作用が出ることがある

急激な糖質制限により頭痛、倦怠感、吐き気、めまい、頭がぼんやりするといった「ケトフルー(ケトン体の副作用)」が出ることがあります。症状は一般に開始後数日でピークとなり、4週間以内に自然に消失するケースが多いとされています。また水分や食物繊維の不足が原因の場合もあります。

栄養バランスが偏りやすく、長期的な健康リスクがある

糖質制限として野菜や果物を制限しすぎる場合があります。野菜や果物の摂取が極端に減ると、ビタミン・ミネラル・食物繊維が不足する場合があります。例えばビタミンB群が不足すると疲労感や食欲不振、ビタミンCが不足すると免疫低下や肌荒れ、マグネシウムが減ると足がつったり慢性疲労に、鉄が不足すると貧血やだるさにつながったり、食物繊維が不足すると便秘や腸内環境の悪化につながります。

運動パフォーマンスが一時的に落ちる場合がある

糖質制限をするとまず筋肉のエネルギー源であるグリコーゲンが不足しますので、特に持久性運動においては、グリコーゲン枯渇が持続性・スタミナに対して明らかにネガティブな影響を与えます。特に運動習慣がある人は思った以上に動けなくなったりします。

引用:持久運動および抵抗運動におけるグリコーゲン利用可能性と骨格筋の適応

外食や旅行などがストレスになることもある

社会生活を営む中で、仕事の流れで外食をすることもあります。外食するとどうしても主食中心の食文化ですから、糖質制限が行いにくい場面にあたることがあります。「食べられるものがない」「周囲に合わせにくい」と感じる人が多く、ストレスになることもあります。

自己流で極端な糖質制限を行うとリバウンドの危険性が高まる

短期集中型で糖質を完全に絶つといったような極端な糖質制限を行うと、糖質制限をやめたときにインスリン反応が過剰になり、これまで以上に脂肪蓄積が進んでリバウンドしてしまうことがあります。

糖質制限ダイエットの実践法と糖質制限食事プラン

日本人の平均糖質摂取量は1日250〜300g前後ですが、糖質制限ダイエットには次の3つのレベルがあります。

・スーパー糖質制限:3食主食なし(1日糖質20~40g程度)

・スタンダード糖質制限:2食主食なし(1日70~100g程度)

・プチ糖質制限:1食主食なし

1日の糖質摂取量の目安とは?

スーパー糖質制限は1日あたり20〜40gの糖質摂取が目安

江部康二医師が提唱する「スーパー糖質制限食」では、3食すべてで主食を抜き、1食あたり7〜10gの糖質に抑える設計(計20〜40g/日)です。ケトン体が主なエネルギー源となる「ケトジェニック」状態に近くなるレベルであるため危険も伴います。初心者向けではないです。

- ケトジェニックとは、体がブドウ糖(糖質)ではなく、脂肪を主要なエネルギー源として使う代謝状態に切り替わっている状態をいいます。脂肪燃焼の促進効果がある一方、頭痛や吐き気、ビタミン・ミネラル・食物繊維不足、胆汁分泌が不足するといった障害も隣りあわせになります。

スタンダード糖質制限は1日あたり70〜100gが目安

1日3食のうち2食で主食を抜き、1食だけ主食を取る方法です。主食1回で約50gの糖質を摂り、残りは野菜や調味料などで摂取する方法です。糖質制限という意味で中間的な難易度で、外食を組み合わせる場合でも実践しやすい糖質制限レベルです。

プチ糖質制限は1日あたり100〜130gが目安で、主に夕食の主食を抜く方法

「夕食だけ糖質オフ」といった手軽な方法で、初心者が取り組みやすく、無理なく始められます。継続しやすい方法ですが、効果も緩やかなため長い目で実践する必要があります。

ライフスタイルや健康状態に応じて、制限レベルを考えること

糖質を急激に減らすと、疲労、頭痛、めまい、吐き気、便秘、運動耐性の低下といった副作用が出ることがあります。プチ → スタンダード → スーパーと段階的に移行する方法が安全かつ続けやすいです。急激な効果を求めて、いきなりストイックになりすぎることは避けた方が良いでしょう。

糖質制限中に避けたい食品・食べてよい食品

白米・パン・パスタなどの主食類は高糖質のため制限が必要

白米1膳(150g)には約55gの糖質、食パン6枚切り1枚で約26gの糖質が含まれます。これらは血糖値を急上昇させるため、糖質制限では控えるのが基本になります。

砂糖を多く含むお菓子・ジュース・菓子パン類は厳禁

驚くことに、例えば、コカ・コーラやファンタ、三ツ矢サイダー、カルピスウォーターなどの清涼飲料水1本(500ml)には40〜60gの糖質が含まれることもあります。通常の液体の糖質は吸収が早く、インスリン反応が強く出るため特に注意が必要になります。

じゃがいも・さつまいも・にんじんなどの根菜類も注意が必要

じゃがいも1個(150g)で約24g、さつまいも1本(150g)で約44gの糖質を含みます。野菜の中でも根菜類は、白米やパンなどの主食並みの糖質ですから、注意が必要です。

果物も種類によっては糖質が高い

バナナ1本(100g)で約21g、ぶどう100gで約15gの糖質が含まれます。果物に含まれる糖室である果糖は血糖値を上げにくい糖質になりますが、脂肪肝リスクを高める可能性があるため、過剰摂取は避けた方がいいでしょう。

調味料(ケチャップ・みりんなど)は糖質が高い

ケチャップ大さじ1杯で約4g、みりん大さじ1で約6gの糖質が含まれます。少量でも意外に糖質が多いので、調味料にも注意を払う必要があります。

肉・魚・卵などは基本的に糖質ゼロ

肉類・魚類・卵には糖質がほとんど含まれません。栄養バランスを整えながら、エネルギー源として活用できます。

葉物野菜・きのこ・海藻類は糖質が低い

ほうれん草100gあたりの糖質は0.3g程度です。ビタミン・ミネラル・食物繊維も多く含み、便秘予防にもなり、糖質制限中であってもお勧めしたい食材です。

糖質制限ダイエットの朝昼夜別メニュー例

朝食:エネルギー補給と血糖管理を両立

糖質オフパン(大豆粉パンなど)、ゆで卵、チーズ、無糖ヨーグルト(+ナッツ)がおすすめです。ポイントとしては、朝は体のエンジンをかける時間帯ですから、糖質を抑えつつ、たんぱく質と脂質で腹持ちのよい内容にすること。パンを選ぶ場合は、糖質10g以下の低糖質タイプを選ぶと安心です。

昼食:活動量に応じてしっかり栄養補給

焼き魚+野菜炒め、鶏の塩焼き+野菜サラダ、サラダ(オリーブオイル+塩・酢、またはマヨネーズ)などがおすすめです。ポイントとしては、主食を抜いた定食型メニューが理想で、肉や魚中心のたんぱく質と、糖質の少ない野菜を組み合わせること。ノンオイルドレッシングには意外と砂糖が含まれていることがあるので、油を活かしたドレッシングがおすすめです。

夕食:満腹感を意識しつつ、糖質は控えめに

豆腐ハンバーグ、豚しゃぶ+きのこ・海藻サラダ、炒め物(葉物中心)などがおすすめです。ポイントとしては、夕食は1日の食欲のピークになりがちですが、糖質は控えめにしながらボリューム感を大切にしましょう。にんじんやさつまいもなどの根菜は糖質が高めなので控えめにし、葉物野菜・きのこ・海藻などを積極的に取り入れて、ビタミン・ミネラル・食物繊維の不足を防ぎましょう。

忙しくてもできる!コンビニで買える糖質制限食品

サラダチキンは糖質が1g未満で高たんぱく・低糖質

多くプレーン味の商品の糖質は0.3〜0.9g程度です。一方で味付きタイプは糖質がやや高めなので、成分表示の確認をしましょう。

ゆで卵・煮卵は糖質がほぼゼロ

卵1個の糖質は約0.2gとほとんどゼロと言ってもいいでしょう。脂質とたんぱく質のバランスが良いため、食事の際に摂取するだけではなく、朝食や空腹時の間食にも適しています。コンビニで個包装されたものが多く、持ち運びにも便利です。

枝豆やナッツ(アーモンド)は腹持ちが良い

枝豆100gで糖質約3g、アーモンド10粒で糖質約1gです。食物繊維と脂質が豊富でGI値も低く、間食にも最適です。ただしカシューナッツや味付き商品は糖質が高めなので注意が必要です。

糖質オフパン・ブランパンは主食代替に

糖質オフパンの中には糖質が10g以下の商品もあります。ローソンの「ブランパン」は1個あたり糖質2.0gで、食物繊維が5.1gと豊富です。食感や風味は通常のパンと異なりますが、慣れれば主食代替として強い味方です。

ローソンやファミマの「ロカボ」マーク付き商品

日本糖質制限推進協会の「ロカボマーク」がついた商品は、糖質20g以下/1食を基準に設計されています。冷蔵・冷凍・チルド惣菜などジャンルも多く、忙しい人でも選びやすくなっていて、継続しやすいのでお勧めです。

糖質制限を続けるためのコツと注意点

停滞期はなぜ起こる?原因と対策を徹底解説

停滞期は省エネモードに入っているだけ

体は急激な体重減少を「飢餓状態」と判断し、代謝を下げてエネルギー消費を抑えようとします。これを「代謝順応」と言います。体重が落ちてダイエットが成功し始めていると感じているとき、この省エネモードに入ります。なかなか体重が落ちないと焦る時期ですが、信じて継続しましょう。

基礎代謝を維持するために筋肉を落とさないように

筋肉はエネルギーを多く消費する組織であり、その筋肉が減少すれば基礎代謝も落ちます。過度な食事制限で筋肉が分解されてエネルギー消費されてしまうと、筋肉が減少していますから、基礎代謝が落ちて逆に脂肪が減りにくくなります。筋肉を落とさないようにすることがポイントです。

糖質制限初期は水分減少で体重減、その後の体重減速度は鈍化する

糖質を制限すると、体内のグリコーゲンが減少し、それに結びついた水分が失われます。それによって体重が急激に落ちたように感じますが、この初期効果が終わると、脂肪燃焼が主体となり、体重の減少ペースが鈍化します。体重が落ちにくくなること知っておくことが大切です。

ホメオスタシス(恒常性維持機能)が、現状を保とうとする

体は「一定の状態を維持しよう」とする性質があります。毎日同じ運動をして1カ月で1㎏落ちたからと言って、毎月1㎏ずつ落ち続けるということはないということです。体重が一定のところで止まるのはこの恒常性による体の防御反応でもあります。

食事内容の見直し・運動刺激の変更・心理的リセットが有効

体重が落ちにくくなってきたら、タンパク質、脂質、炭水化物のバランスを見直し、有訴酸素運動を筋トレに変更することや、あえて好きなモノを食べる日(チートデイ)を設けて心理的な負担をいったん解消するなどの工夫が大切です。停滞期は一時的な現象であり、工夫を加えることで再び体重減少に転じますので、自分を信じて糖質制限を継続しましょう。

糖質制限中に意識したい栄養バランス

GI値が低い食品を選ぼう

GI値が低い食品ほど、食後の血糖上昇が緩やかになります。血糖変動が少ないとインスリン分泌も抑制され、脂肪の蓄積も抑えることができます。白米(GI=73)よりも玄米(GI=68)、じゃがいも(GI=78)よりもさつまいも(GI=63)など工夫することもできます。

食物繊維は糖の吸収を緩やかにする

海藻やオーツ麦といった水溶性食物繊維は粘性を持ち、糖の吸収を遅らせます。一方で、理論的には、GI値が高い食品でも、食物繊維と一緒に摂ると血糖反応を緩和できます。血糖変動が少ないとインスリン分泌も抑制され、脂肪の蓄積も抑えることができます。

たんぱく質・脂質・ビタミン・ミネラルの確保を意識して

糖質を減らすとエネルギー源が脂質とたんぱく質に偏るため、ビタミンB群、鉄、カルシウム、マグネシウムなどのその他の栄養素が不足しやすくなります。緑の野菜をとるなど、ビタミンとミネラルの摂取については意識しましょう。

加工食品の過剰摂取に注意

低糖質加工食品はお店で購入することができて便利ですが、添加物や飽和脂肪酸が多く、栄養価が偏る傾向にあります。コンビニの低糖質食品のお勧めも前述しましたが、やはり自ら料理する方が身体に入れたくない成分を摂取しなくて済みます。

不溶性・水溶性の両方の食物繊維を意識的に摂取する

糖質制限により穀類や果物の摂取量が減ると、食物繊維全体の摂取量も落ちます。その結果、糖質制限中は便秘になりやすいのです。ごぼう、ブロッコリー、わかめ、納豆、アボカドなどがおすすめです。

まとめ

- 糖質を減らすと脂肪を食べにくい体になります

ごはんやパンなどの糖質を減らすと、血糖値の急な上がり下がりが抑えられます。その結果、インスリンというホルモンの分泌も落ち着き、体が脂肪をためにくくなります。代わりに、たまっていた脂肪をエネルギーとして使いやすくなります。

- 体重はいったんするに減るけど、長い目で継続しましょう

ダイエットを始めて最初の1〜2週間は、体の中の「グリコーゲン(糖の貯蔵庫)」と一緒に水分も減るため、体重がストンと落ちることがあります。すぐに結果が見えると、やる気もアップしますね。ただし、本当に脂肪が減り体重が減っていくのはもう少し先です。継続が必要です。

- お肉や卵が満腹感をサポート

お肉や卵、チーズなどに多く含まれるたんぱく質や脂質は、消化に時間がかかるので、自然とお腹が空きにくくなります。間食が減り、食べ過ぎも防ぎやすくなるのがうれしいポイントです。

- 気をつけたいこと

糖質を一気に減らしすぎると、頭痛やだるさなどの「ケトフルー」と呼ばれる症状が出たり、筋力が落ちたり、便秘になったりすることも。無理のない範囲で、少しずつ慣らしていくことが大切です。