健康診断や人間ドックで糖尿病の疑いがあると指摘された人や、血糖値の経過観察をしている人にとっては、HbA1cという血液検査の項目が気になるでしょう。

HbA1cは、糖尿病の状態把握や血糖値コントロールをする上で非常に重要な指標であり、日々の食生活が乱れているとその結果を反映します。

そのため、HbA1cを改善するには1日だけでなく、日々の食事内容や食べる順番の工夫などで血糖値をコントロールする必要があります。

この記事で分かること

- 食習慣の見直しがHbA1cの改善につながる

- 血糖値をコントロールするためには食品選びが大切

- 科学的根拠に基づいた食品の血糖値への影響

- 食品の選び方や食べる順番の工夫

- 食品交換表の活用

- 投薬治療

HbA1cを改善するには日々の食生活が大切ですが、血糖値を急上昇させない食品選びや食べ方を工夫すると、辛い食事制限をせずに血糖値コントロールができる可能性があります。

HbA1cは過去の血糖値を示すため改善には食習慣を見直す必要がある

HbA1cとは、血液中のヘモグロビンがブドウ糖とどの程度結合しているのかを表した割合のことです。

ブドウ糖はご飯などの糖質を摂取すると体内で消化吸収された後、血液中に放出され、その量が血糖値として現れます。

健康診断ではHbA1cの値を参考に糖尿病の有無を評価しますが、すでに糖尿病を発症している人は血糖値コントロールができているかの評価として用いられます。

HbA1cの判定区分は、以下のとおりです。

| 正常値 | 正常高値 | 境界型 | 糖尿病型 | |

|---|---|---|---|---|

| HbA1c | 〜5.5 | 〜5.9 | 〜6.4 | 6.5〜 |

HbA1cは過去1〜2ヶ月の血糖値を反映しており、前日の食事内容や運動による影響を受けないため、糖尿病の状態を把握する上で非常に重要な指標です。

これはヘモグロビンという赤血球中のタンパク質に、血液中のブドウ糖が容易にくっつく性質を利用したもので、血液中にブドウ糖が多いとHbA1cは高くなるとされています

結合したヘモグロビンとブドウ糖は、赤血球の寿命といわれている120日間は離れず、結合した状態のまま血液中に存在し続けます。

赤血球の寿命は120日間であるのに対し、HbA1cは過去1〜2ヶ月の血糖値を反映しているといわれる理由は、以下のとおりです。

-

- 寿命を迎えた赤血球は脾臓で毎日破壊される

- 破壊された赤血球と同じ数だけ骨髄で新しく作られる

- 新しい赤血球が体内循環に入る

- その結果、新しい赤血球と古い赤血球が血液中に混在する

- 3〜4ヶ月前に作られた赤血球はすでに多くが破壊されて全体の10%程度残っている

- 血液中には1〜2ヶ月前に作られた赤血球が大半を占めている

このように、血液中には1〜2ヶ月の間に作られた赤血球が大部分を占めているため、HbA1cは過去1〜2ヶ月の血糖値コントロールの状態を反映しているといわれています。

HbA1cが高いと日々の血糖値コントロールができておらず、高血糖の状態が続いていると判断されます。

HbA1cが5.6%を超える人は、生活習慣の改善が必要であるとされ、特定保健指導の対象になります。

さらにHbA1cが6.5%以上で糖尿病の可能性があるとされていますが、糖尿病を発症したからといって血糖値コントロールをしないで良いわけではありません。

HbA1cが高い状態が続いた場合、神経障害などの合併症を引き起こす危険性があるため、HbA1cを下げるには食習慣の改善を行う必要があります。

血糖値をコントロールするためには適切な食品選びが大切である

HbA1cを下げるには、日々の血糖値コントロールを行う必要があるため、食習慣の見直しが大切です。

血糖値は、ご飯などに含まれている糖質を摂取すると食直後より上昇しはじめ、その後血糖値を下げるインスリンの働きによってゆっくり食前の値まで戻ります。

しかし、糖質の過剰摂取や暴飲暴食などで食生活が乱れると食後の血糖値が急上昇し、それを下げようとインスリンが多量に分泌されるため血糖値の乱高下が起こるとされています。

このような生活を続けているとインスリンがうまく働かず、次第にインスリンを分泌する膵臓が疲弊して分泌が追いつかなくなり、血糖値が下がらない場合があるでしょう。

食物繊維を豊富に含んだ食品は糖質の消化吸収を緩やかにする

食物繊維は、糖質の消化吸収を緩やかにして食後の急激な血糖値上昇を抑制する働きがあり、体内で消化吸収されずに大腸まで届くとされています。

さらに食物繊維が胃内にあると糖質を摂取しても、消化酵素が直接作用できず、消化吸収がゆっくりになるため血糖値の上昇は抑制されると考えられています。

食物繊維を多く含む食品は、以下のとおりです。

-

- ブロッコリー

- モロヘイヤ

- ごぼう

- 筍

- にんじん

- エノキや椎茸などのキノコ類

- 大豆や小豆などの豆類

- 大麦や玄米などの穀類

- ワカメやひじきなどの海藻類

カボチャやとうもろこしなども食物繊維は豊富ですが、でんぷんも豊富に含まれており、血糖値を上げる要因になります。

血糖値を上昇させないためには、でんぷんが多く含まれた野菜の食べ過ぎには気を付ける必要があります。

タンパク質が豊富な食品や発酵食品はインスリンの働きを助ける

血糖値のコントロールには、良質なタンパク質や脂質、発酵食品なども効果があります。

タンパク質や脂質は、糖質よりも消化吸収に時間がかかるため血糖値をゆっくり上昇させる他、インクレチンというホルモンを分泌させます。

タンパク質や脂質を摂取するとインクレチンの働きにより、胃の運動が抑制されて消化吸収がゆっくりになり、食後の血糖値上昇を抑えられるといわれています。

良質なタンパク質は筋肉量の維持にも必要な栄養素であり、筋肉量の減少はブドウ糖をエネルギーとして効率よく利用できず、血糖値の変動に影響を与える場合があります。

そのため、良質なタンパク質を摂取して筋肉量を減少させないようにする必要があるでしょう。

一方、脂質はとり過ぎると肥満につながり、インスリンの働きを低下させる要因になります。

脂身の多い肉などは肥満を引き起こす可能性があるため、脂身の少ない肉や魚を摂取するのが望ましいとされています。

低脂質かつ高タンパク質の食材は、以下のとおりです。

-

- マグロ

- カツオ

- サバ

- しらす干し

- 赤身肉やヒレ肉

- 鶏ささみ

- 胸鶏肉

- 卵

- 牛乳

- ヨーグルト

牛乳の場合は、低脂肪牛乳を選んでも脂肪分が少ないだけでタンパク質やカルシウムの量はほぼ変わらないため、肥満が気になる人は低脂肪牛乳を選ぶのが効果的です。

ヨーグルトに関しては、砂糖が入っているものは血糖値を上げてしまうため、無糖のものを選ぶ必要があります。

加えて、プロバイオティクスと呼ばれる腸内環境を整えるといわれている微生物が、ヨーグルトには豊富です。

プロバイオティクスは主にビフィズス菌や乳酸菌を指し、これらがインスリンの働きを助けて、血糖値の上昇を緩やかにするといわれています。

プロバイオティクスを含む食品や調味料には、以下のようなものがあります。

-

- ヨーグルト

- 納豆

- キムチ

- ぬか漬け

- 甘酒

- 醤油

- みそ

- 塩麹

- 酢

肥満を予防し血糖値コントロールをするためには、低脂質かつ高タンパク質の食品や発酵食品を選ぶ必要があります。

このような食生活の見直しは、HbA1cの改善にもつながると考えられています。

血糖値コントロールに効果があるとされる食品には科学的根拠がある

血糖値をコントロールする上で、間違った食品の知識は、血糖値を急上昇させたり肥満を引き起こしたりする可能性があります。

エネルギー摂取量が適切であれば、糖質の少ない食事は血糖値の管理に効果的である可能性が指摘されているのです。

しかし同じ食物繊維を含んだ食品でも血糖値の上昇を緩やかにしたり、インスリンの働きを助けたりするものもあるため、こうした食品を選ぶのも大切です。

血糖値コントロールができる食品として現在さまざまなものがありますが、これらは実際に科学的根拠に基づいて有用性が証明されている場合もあります。

それらの食品についての知識を深めると、血糖値をコントロールするための食生活改善に役立つでしょう。

ブロッコリーなどアブラナ科の野菜はスルフォラファンを含んでいる

ブロッコリーや芽キャベツなどのアブラナ科の野菜には、スルフォラファンと呼ばれる天然の化学物質が含まれており、インスリンの働きを助けるといわれています。

スルフォラファンの効果は、以下のとおりです。

-

- 肥満を防ぐ

- 腸内環境を良くする

脂肪細胞には、白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞の2種類があり、このうち肥満を招くとされているのが白色脂肪細胞です。

白色脂肪細胞は皮下脂肪や内臓脂肪という形で全身に存在しており、余分なエネルギーを脂肪として蓄積します。

一方、褐色脂肪細胞は肩甲骨や胸まわりなど限られた部位に存在し、脂肪を燃やして体温を保つための熱を作り出します。

この2つのうち白色脂肪細胞を褐色化させてエネルギー消費を高め、肥満を防ぐ働きをすると考えられているのが、スルフォラファンです。

さらに、スルフォラファンは高脂肪食で増えた脂肪組織や肝臓の慢性的な炎症を抑えて、インスリンの効果を改善させるといわれています。

これらの理由から、アブラナ科の野菜は血糖値コントロールに効果があると考えられています。

ナッツなどの種実類は食物繊維やαリノレン酸を豊富に含んでいる

ナッツやチアシードなどの種実類は、食物繊維だけでなく、オメガ3脂肪酸の一種であるαリノレン酸も豊富に含んでいる食品です。

食物繊維やαリノレン酸を多く含む食品には、以下のようなものがあります。

植物性食品とは、具体的に以下の食品のことです。

-

- くるみ

- 亜麻仁

- チアシード

食物繊維は消化吸収されずに大腸まで到達するため、血糖値が上がらないだけでなく、糖の吸収を緩やかにしてインスリンの働きも助ける効果があるとされています。

さらにこれらの食品に含まれているαリノレン酸は、胃の動きをゆっくりにする働きがあり、食後の血糖値上昇を緩やかにすると考えられています。

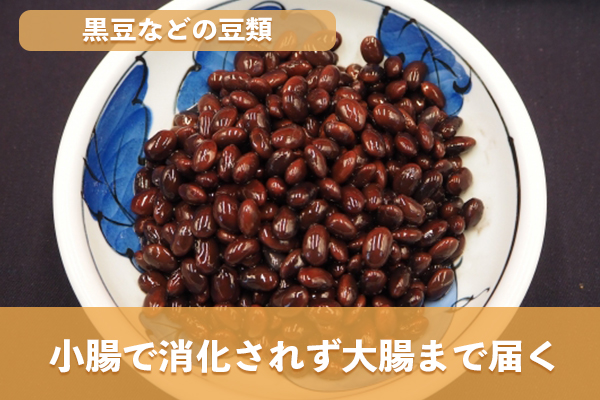

難消化性でんぷんを含む豆類は小腸で消化されず大腸まで届く

黒豆などの豆類は難消化性でんぷんを含んでおり、小腸で消化吸収されずに大腸まで到達するため、糖の吸収が緩やかになり血糖値を急上昇させないといわれています。

エネルギー摂取量が適切であれば、糖質の少ない食事は血糖値の管理に効果的である可能性が指摘されているのです。

レジスタントスターチが腸内で発酵されると、短鎖脂肪酸が作られて腸内からGLP-1と呼ばれる消化管ホルモンを分泌します。

このGLP-1の働きによって、レジスタントスターチを含んだ豆類を摂取した場合に血糖値の急上昇を抑制できると考えられています。

水溶性食物繊維を含んだ食品は胃や腸をゆっくり移動する

食物繊維は、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維に大別され、どちらも体内で消化吸収されずに大腸まで届きます。

そのため血糖値にほとんど影響を与えず、糖質の吸収を緩やかにする働きもあり、血糖値を急上昇させないとされています。

水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のうち、血糖値の上昇を抑制する働きをしているのは、水溶性食物繊維です。

水溶性食物繊維は、ワカメや昆布などネバネバする食品に豊富に含まれており、水に溶けるとゼリー状になります。

この粘着性によって糖質を摂取しても胃や腸をゆっくり移動するため、消化吸収に時間がかかり、血糖値の上昇が抑制できるといわれています。

一方、胃や腸で水分を含み腸を刺激して排便を促しているのが、豆類やきのこ類に豊富に含まれている不溶性食物繊維です。

血糖値コントロールのためには水溶性食物繊維だけでなく、不溶性食物繊維もバランスよく摂取して、腸内環境を整えて炎症を防ぐのも大切とされています。

EPAやDHAは抗炎症作用や血糖値を下げるホルモンを分泌する働きがある

魚に多く含まれるオメガ3脂肪酸は、インスリンの働きを助け、血糖値コントロールに効果があるとされています。

オメガ3脂肪酸を豊富に含んでいる魚は、以下のとおりです。

-

- イワシ

- サバ

- サンマ

- アジ

- サケ

- マグロ

オメガ3脂肪酸はEPAやDHA、αリノレン酸に分類されますが、とくに魚類はEPAやDHAが豊富です。

EPAやDHAが、GLP-1と呼ばれるホルモンの分泌を促して、血糖値上昇を抑制するとされています。

さらに、インスリンの働きを妨げて炎症を抑える作用もあり、血糖値の改善に役立つと考えられています。

発酵食品に含まれる微生物は腸内フローラのバランスを整える

漬物やキムチ、ヨーグルトなどの発酵食品には、乳酸菌やビフィズス菌などプロバイオティクスと呼ばれる微生物が豊富に含まれています。

このプロバイオティクスは、腸内フローラのバランスを改善して、インスリン感受性を高めるといわれています。

しかし、悪玉菌が増えるなど腸内フローラが乱れてしまうと、腸に慢性炎症を引き起こしてしまいます。

炎症が起こった場合は炎症物質がインスリンの伝達経路に悪影響を及ぼすため、インスリンがうまく働かず、血糖値を上昇させる可能性があるでしょう。

そのため善玉菌である乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスを摂取すると、腸内フローラのバランスが整い、インスリン感受性が高まるとされています。

不飽和脂肪酸はインスリンの分泌を助けるホルモンの産生を促す

脂肪酸は飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に大別され、さらに不飽和脂肪酸は一価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸に分類されます。

このうち一価不飽和脂肪酸の代表例であるオレイン酸は、オリーブオイルなどに豊富に含まれており、体内で合成できる脂肪酸の1つです。

オレイン酸には、悪玉コレステロールを低下させる作用があり、心筋梗塞や脳梗塞などの生活習慣病の予防に役立つとされています。

さらに、腸内でGLP-1と呼ばれる消化管ホルモンの分泌を促して、インスリンの働きを助けたり血糖値を上昇させるグルカゴンの分泌を抑制したりする働きがあるといわれています。

そのため、オリーブオイルに含まれる不飽和脂肪酸は、血糖値上昇を抑制する効果が期待できるでしょう

食品選びや食べる順番の工夫はHbA1cの改善につながる

血糖値をコントロールしてHbA1cを下げるためには、食べる順番や食品選びの工夫が大切とされています。

糖質のとり過ぎは血糖値をコントロールするには好ましくないですが、全くとらないのもよくありません。

糖質を制限してしまうと、エネルギー不足に陥ってしまい集中力の低下や疲労感を引き起こすなど、健康に悪影響を及ぼす危険性があるといわれています。

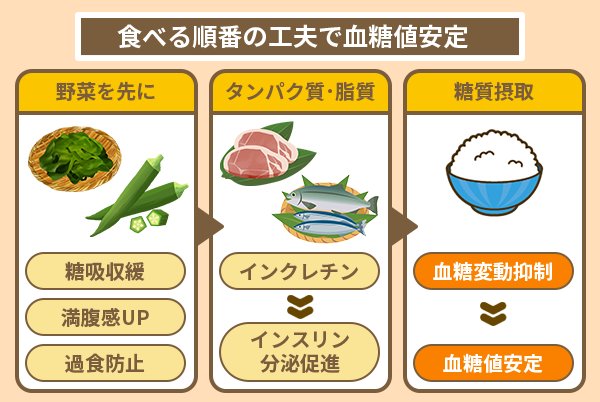

食べる順番の工夫は糖質がゆっくり消化吸収できる状態を作る

食べる順番を工夫すると糖質の消化吸収が緩やかになり、インスリン感受性も高まるため、食後血糖値の急上昇を抑制できるといわれています。

ご飯やパンなど糖質を摂取した場合、すぐに体内で消化吸収されて、食べた直後より血糖値は上昇し始めます。

食事の最初に糖質の消化吸収を緩やかにする食物繊維を摂取するのが望ましいですが、その中でもとくに、わかめやおくらなどの水溶性食物繊維を摂取するのが効果的です。

次に、タンパク質や脂質を摂取すると、消化管ホルモンであるインクレチンがインスリンの分泌を促進させると考えられています。

このような状態で糖質を摂取した場合、容易に血糖値は上昇しないため、変動を抑制できるでしょう。

加えてタンパク質は摂取後3〜5時間、脂質は4〜5時間かけて消化吸収されて血糖値に反映されますが、糖質は消化吸収されて食前の血糖値に戻るのが2時間程度です。

そのため糖質よりも先に脂質やタンパク質を摂取すると、糖質の消化吸収もゆっくりになり、血糖値の変動が抑制できるといわれています。

高GI食品を低GI食品に置き換えるなど毎日の食品選びが大切である

食品には、血糖値を容易に上昇させてしまうものとそうでないものがあり、コントロールするには血糖値の上昇を抑える食品を選んで摂取するのが望ましいです。

砂糖が使われているお菓子やジュース、高GI食品である白米などは、食べた直後より血糖値を上昇させます。

この高GI食品を摂取すると、容易に消化吸収されるため、血糖値が急激に上昇するとされています。

さらに、単純糖質を含むお菓子やソフトドリンクもすぐに消化吸収されて、血糖値に影響を与えます。

このような食品ばかりを摂取していると、血糖値コントロールができず、HbA1cは改善されないでしょう。

食事や間食として摂取する食品を、血糖値を容易に上げない低GI食品に置き換えるなどの工夫をすると、血糖値コントロールに効果があるといわれています。

低GI食品は、GI値が55以下の食品であり、具体的には以下のようなものがあります。

-

- 大豆

- そば

- キノコ類

- 海藻類

- 玄米

- ヨーグルト

- バナナ

- ナッツ類

たとえば、白米を玄米に変えたりお煎餅をナッツ類に変えたりするだけでも、血糖値のコントロールに役立ちます。

加えて、低GI食品は食物繊維を豊富に含む場合が多く、糖質の吸収を緩やかにして血糖値の急上昇を抑制すると考えられています。

食品交換表の活用や血糖値推移の把握はHbA1cの改善に役立つ

HbA1cを下げるためには、毎日の食事に気をつけて血糖値コントロールを行う必要があるといわれています。

しかし、血糖値を上げない食品を選んだり、毎日栄養バランスを考えて食事をしたりするのは簡単ではありません。

そのような時に、栄養素を6つのグループに分類した食品交換表を利用すると、適切なエネルギー量かつ栄養バランスの取れた食事ができます。

食品交換表では、1単位が80kcalと決められており、表にはそれぞれ食品1単位の重さが記載されてます。

食品交換表の分類は、以下のとおりです。

| 分類 | 食品 |

|---|---|

| 表1 | ごはん50g、食パン30g、とうもろこし90g、コーンフレーク20g |

| 表2 | みかん200g、バナナ100g、スイカ200g、りんご150g |

| 表3 | 鶏卵50g、鶏肉ささみ80g、ゆでだこ80g、ロースハム40g |

| 表4 | 普通牛乳120ml、スキムミルク20g、全脂無糖のヨーグルト120g |

| 表5 | 植物油10g、バター10g、ドレッシング20g |

| 表6 | 海藻やきのこなど制限なし、緑黄色野菜と淡色野菜の組み合わせ300g |

食品交換表を利用すると、同じグループ内にある食品は交換しても栄養バランスを維持できるため、日々の献立作りに役立ちます。

血糖値は食事の内容や量、運動などの影響を受けて、時間と共に変動しています。

そのため、食事の前後などに血糖値を測定して食べた食品とその推移を記録した場合、食事が血糖値に与える影響を詳しく把握できるでしょう。

さらに健康診断や人間ドックでは分からない食後血糖値の急降下なども把握が可能であり、早期に病院を受診して適切な食事指導を受けられます。

このように食品交換表を利用した食品選びや血糖値推移の把握は、血糖値コントロールに役立ち、HbA1cの改善にも効果的です。

食事や運動で血糖値が改善されない場合は投薬治療が開始される

食事の改善を行い、日常生活に運動を取り入れても血糖値がコントロールできない場合は、投薬治療が開始されます。

投薬治療には皮下注射と内服がありますが、薬によっても作用は違うため、病状などに合わせて種類が選択されます。

血糖値を下げる薬の作用は、以下のとおりです。

| 薬の種類 | 作用 |

|---|---|

| インスリン製剤 | インスリンを補充 |

| グリミン系、DPP-4阻害薬、GLP-1受容体作動薬、スルホニル尿素薬、グリニド薬 | 膵臓からのインスリン分泌を促す |

| チアゾリジン薬、ビグアナイド薬 | インスリン抵抗性を改善する |

| α-グルコシダーゼ、SGLT2阻害薬 | 糖の吸収を抑える、糖の排出を促す |

食事や運動だけでは血糖値コントロールができず、HbA1cが7.0%を超えると、上記の薬を使った投薬治療が開始されるでしょう。

HbA1cが7.0%では、通常自覚症状は見られませんが、血糖値を改善しない場合には合併症を引き起こすなど重症化する危険があるとされています。

そのため、投薬治療が開始されたら医師の指示に従い、確実に服用を継続して血糖値コントロールを行う必要があります。

HbA1cを下げるには食習慣の改善や血糖値の把握が大切である

HbA1cを下げるためには、1度の食事ではなく、毎日の食生活を改善して血糖値コントロールを行う必要があります。

食生活の改善では、糖質の過剰摂取や暴飲暴食を控えるのが基本ですが、血糖値の上昇を緩やかにする食べ方の工夫も必要です。

さらに、血糖値改善に効果があるとされる食品の中には科学的根拠に基づいて証明されているものも多く、そうした食品の摂取は毎日の血糖値コントロールにつながるでしょう。

食品選びや献立に困った時は、食品交換表を使用すると栄養バランスを保てたり献立の幅が広がったりして、無理のない食生活の改善を継続できます。

加えて、摂取した食品と合わせた血糖値変動の記録は自己管理能力の向上につながり、問題点を早期に発見できる方法の1つです。

これにより、血糖値の変動が抑えられているかなどの把握が可能になり、必要に応じて早期に医療機関に相談できるため合併症や重症化の予防につながると考えられています。

健康状態に不安のある人は、必ず医療機関へご相談ください。