コーヒーにはさまざまな健康効果が期待されていますが、血糖値に対する効果もその1つです。

コーヒーを日常的に飲む習慣により、糖尿病を予防する効果が期待できます。

今回は、コーヒーに含まれている成分や効果的な飲み方を医学的な研究結果を交えて解説します。

この記事でわかること

- コーヒーに含まれる血糖値を下げる成分

- 効果的なコーヒーの飲み方

- 血糖値の安定には食事と運動が大切

- 糖尿病患者へのコーヒーの影響

血糖値が気になる人、コーヒーが血糖値に及ぼす影響を知りたい人は、ぜひ最後までご覧ください。

コーヒーには血糖値や糖代謝に良い影響を与える成分が含まれている

コーヒーには、血糖値や糖代謝に良い影響を与えるクロロゲン酸とカフェインが含まれており、糖尿病の予防に効果的です。

国立国際医療研究センターの発表では、コーヒーを1日3〜4杯飲む人はほとんど飲まない人に比べて2型糖尿病の発症リスクが男性で17%、女性で38%低下するという結果があります。

さらに、糖尿病だけでなく、死亡リスクを下げるという研究結果もあります。

英国バイオバンクの研究によると、コーヒーを日常的に飲む習慣は心血管疾患や不整脈の発生率を低下させるという結果が得られました。

ここでは、クロロゲン酸とカフェインが持つ作用について詳しく解説します。

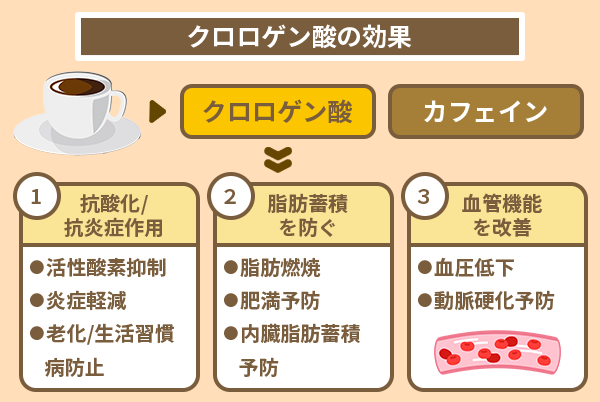

クロロゲン酸は糖質の吸収をおだやかにしてすい臓の負担を軽減する

クロロゲン酸は、糖質の吸収をおだやかにしてすい臓の負担を軽減するため、血糖値が上がるのを防げます。

参照元:健康 – 全日本コーヒー協会

結果として、インスリンの分泌や効きが改善され、血糖値の上昇を抑制するのに効果的です。

健康な人は血糖値が70〜140mg/dLの範囲で保たれていますが、糖尿病患者はインスリンの分泌量または効きが不足しているために、血糖値の高い状態が続きます。

クロロゲン酸には、以下のような作用も期待できます。

-

- 抗酸化作用や抗炎症作用

- 体内に脂肪が蓄積されるのを防ぐ

- 血管内皮機能を改善する

人間の体には活性酸素が増えすぎないようにする機能が備わっていますが、活性酸素は紫外線や喫煙などの要因によって増加します。

活性酸素は老化や生活習慣病の原因となるため、抗酸化作用は健康の維持に役立つでしょう。

内臓脂肪の蓄積は血糖値の上昇を招きますが、クロロゲン酸は肝臓での脂肪燃焼を促進させ、体内に内臓脂肪が蓄積されるのを防ぎます。

脂肪の蓄積を防ぐ作用は、糖尿病や肥満の予防に効果的です。

血管内皮機能の改善により、血圧の低下や動脈硬化の予防につながります。

クロロゲン酸には今回紹介したような作用があり、血糖値が気になる人は積極的に摂取したい成分です。

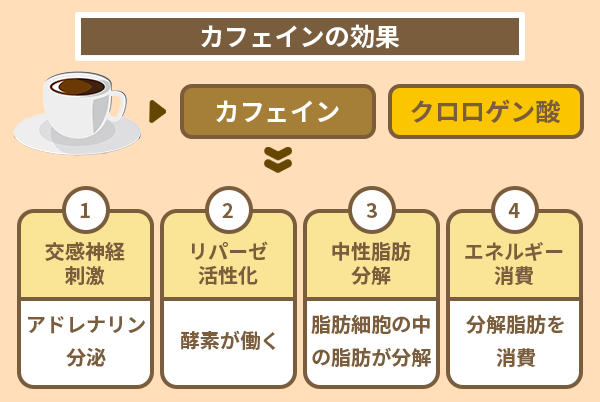

カフェインは基礎代謝を向上させてエネルギー消費を増やす

カフェインには交感神経を刺激して基礎代謝を向上させ、エネルギー消費を増やす効果が期待できます。

基礎代謝の向上により、脂肪が燃焼されて血糖値に良い影響を与えます。

脂肪の燃焼によってインスリンの働きを阻害する内臓脂肪が減少するため、インスリン抵抗性の改善に有効です。

肥満は糖尿病をはじめとする生活習慣病のリスクを高めますが、脂肪の燃焼が肥満の予防にもつながります。

カフェインが基礎代謝を向上させる仕組みは、以下のとおりです。

-

- 交感神経が優位になってアドレナリンやノルアドレナリンが分泌される

- アドレナリンやノルアドレナリンがリパーゼという酵素を活性化する

- リパーゼは脂肪細胞の中の中性脂肪を分解する

- 分解された脂肪は体内でエネルギーとして消費される

糖尿病の予防には体重管理が重要なため、エネルギー消費を増やして脂肪を燃焼させる作用が役に立ちます。

血糖値の上昇を防ぐにはコーヒーの飲み方やタイミングも重要

血糖値の上昇を防ぐには、コーヒーの飲み方やタイミングも重要であり、以下3つのポイントがあります。

-

- ブラックで飲む

- 空腹時や運動前に飲む

- カフェインの過剰摂取は避ける

商品によっても異なりますが、市販のカフェオレやカフェラテには糖質が多く含まれている場合があります。

コーヒー飲料に含まれる糖質の量は、以下のような表示基準が定められています。

| 表示 | 100mlあたりの糖質量 |

|---|---|

| 無糖 | 0.5g以下 |

| 低糖、微糖 | 2.5g以下 |

参照元:清涼飲料水のQ&A – 一般社団法人 全国清涼飲料連合会

血糖値を上げたくない人はこれらが表示された商品を選ぶと、飲料から摂取する糖質量を減らせます。

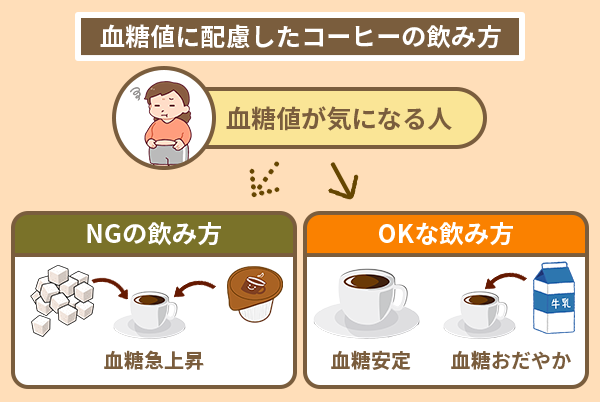

砂糖やフレッシュを入れずにブラックで飲むと血糖値の上昇を防げる

血糖値が気になる人は、砂糖やフレッシュを入れずにブラックで飲むと血糖値の上昇を防げます。

ブラックコーヒーは、血糖値を上げる原因となる糖質がほとんど含まれていません。

飲み物は食べ物よりも吸収速度が速く、砂糖が多く入ったコーヒーは血糖値を急上昇させる恐れがあります。

特にガムシロップの主成分は果糖ブドウ糖液糖と呼ばれるとうもろこしのデンプンで、低温でも甘みが感じられるように通常よりも甘さが強いです。

フレッシュは見た目は乳製品のようですが、主成分は植物性油脂であり、血糖値に悪影響を与えます。

ブラックが苦手な人は、フレッシュの代わりに牛乳を入れるのも1つの方法です。

乳製品は血糖値の上昇速度を表すGI値が低く、消化吸収に時間がかかるため、血糖値がおだやかに上がります。

空腹時や運動前に飲むと血糖値に対する効果が大きくなる

コーヒーは好きなタイミングで楽しめますが、空腹時や運動前に飲むと血糖値に対する効果が大きいです。

空腹時のインスリンが分泌されていない状態でカフェインを摂取すると、ミトコンドリアが活性化され、血糖値を下げます。

食前の飲用によって空腹感を抑えられるため、食べ過ぎの予防にも効果的です。

クロロゲン酸の糖質の吸収をおだやかにする作用で、食後の血糖値が急上昇するのを予防できます。

運動前に飲むと脂肪を燃焼する効果が大きくなり、運動時の集中力や持久力が向上します。

特に有酸素運動の前に飲むのが効果的で、運動をする30〜60分前に飲むと脂肪を燃焼する作用が高まります。

1日に飲む量は3〜4杯程度にとどめてカフェインの過剰摂取を避ける

カフェインの過剰摂取は体に悪影響を及ぼす恐れがあるため、1日に飲む量は3〜4杯程度にとどめるのが大切です。

過剰摂取によって中枢神経が刺激され、めまいや不眠、下痢などの症状を引き起こす恐れがあります。

コーヒーは粉末10gを熱湯150mlで抽出した場合、100mlあたり60mgのカフェインが含まれています。

参照元:食品に含まれるカフェインの過剰摂取について – 消費者庁

体への負担が気になる人は、カフェイン量が低減されたコーヒーを飲むという選択肢もあります。

コーヒーの表示とカフェイン量の違いは、以下のとおりです。

| 表示 | カフェイン量 |

|---|---|

| ノンカフェイン | カフェインの含有量が0%である |

| カフェインレス、デカフェ | 90%以上のカフェインが除去されている |

カフェインはノンカフェインでは全く含まれていませんが、カフェインレスやデカフェには少量含まれています。

カフェインが入っていない場合もクロロゲン酸は含まれているため、健康効果が期待できます。

血糖値を安定させるにはバランスの取れた食事や適度な運動が大切

食事や運動などの生活習慣は血糖値に影響を与えるため、数値を安定させるにはバランスの取れた食事や適度な運動が大切です。

血糖値の数値を可能な限り正常な数値に近づける血糖値コントロールにより、糖尿病や合併症のリスクを軽減できます。

血糖値を上げない食べ方は、以下4つのポイントがあります。

-

- 1日3食を規則正しく食べる

- よく噛んでゆっくり食べる

- 食物繊維が多い食品から先に食べる

- 低GI食品を取り入れる

食事の間隔が長く空きすぎると、次の食後で血糖値が急激に上がる原因となるため、食事は1日3食を規則正しく食べるのがポイントです。

食後に上がった血糖値が下がるまでに2〜3時間かかり、食事の間隔が短いと高血糖の状態が続いてしまう可能性があります。

噛む行為によって満腹中枢が刺激されて満腹感につながり、食べ過ぎの予防に効果的です。

食べる順番も数値に影響を及ぼし、食物繊維が多い食品を先に食べると血糖値が急上昇するのを防げます。

食品はGI値によって3つに分類され、GI値が55以下である低GI食品の活用は血糖値コントロールに有効です。

低GI食品の具体例には、以下が挙げられます。

-

- 肉や魚

- きのこなどの野菜

- 大豆食品

- 海藻類

- 乳製品など

血糖値を下げるには、有酸素運動や筋力トレーニングなどの適度な運動も必要です。

有酸素運動とはウォーキングのような長時間継続して行う運動のことで、筋肉に取り込まれたブドウ糖がエネルギー源として消費されます。

筋力トレーニングによって筋肉量が増加するとブドウ糖の消費量が増え、血糖値を安定させるのに役立ちます。

健常者と糖尿病患者ではコーヒーが体に及ぼす影響が異なる

クロロゲン酸やカフェインの作用には個人差があり、健常者と糖尿病患者ではコーヒーが体に及ぼす影響が異なります。

コーヒーは健常者にとっては糖尿病の予防に効果的ですが、既に糖尿病と診断されている人は血糖値を上げてしまう恐れがあります。

糖尿病患者10人を対象にした研究によると、1日にカフェインを500mg摂取したところ血糖値が平均で8%、夕食後は26%上昇するという結果が出ました。

糖尿病患者がコーヒーを飲む際は量や飲み方に気を配る必要がある

カフェインは血糖値コントロールに悪影響を与えるため、糖尿病患者がコーヒーを飲む際は量や飲み方に気を配る必要があります。

コーヒーを全く飲んではいけないわけではありませんが、カフェインの過剰摂取は症状の悪化につながります。

カフェインが低減されたコーヒーは苦味が少ない特徴があり、体への影響を気にせず楽しめるでしょう。

アイスとホットで健康効果に違いはありませんが、冷たい飲み物は体を冷やしてしまう恐れがあります。

体温の低下は基礎代謝が下がる原因となるため、脂肪燃焼を促進したい場合はホットで飲むのが最適です。

治療中の人は医療機関に薬との飲み合わせや量を相談する

糖尿病の治療中の人はカフェインが血糖値コントロールを乱す原因にもなるため、医療機関に薬との飲み合わせや量を相談するのが大切です。

血糖値コントロールは糖尿病の治療において重要な役割を果たし、症状の改善や合併症の予防につながります。

糖尿病の治療薬はカフェインの分解を阻止する成分が含まれている薬もあり、血糖値コントロールの乱れを引き起こす原因の1つです。

他にも風邪薬や鼻炎薬、精神安定剤など一部の薬はカフェインとの飲み合わせが悪く、副作用が起こる可能性があります。

カフェインの体への影響には個人差があり、適切なコーヒーの量は体調や症状によっても異なります。

コーヒー以外の飲み物に含まれているカフェインの量にも注目する

カフェインはコーヒー以外の飲み物にも含まれており、他の飲み物に含まれているカフェインの量にも注目する必要があります。

以下は、主な飲料と100mlあたりのカフェインの含有量です。

| 飲料名 | カフェイン量 | 浸出法 |

|---|---|---|

| 玉露 | 160 mg | 茶葉10gを60℃のお湯60 mlで2分半抽出 |

| 紅茶 | 30mg | 茶葉5gを熱湯360mlで1分半~4分抽出 |

| ほうじ茶 | 20mg | 茶葉15gを90℃のお湯650mlで30秒抽出 |

| ウーロン茶 | 20mg | 茶葉15gを90℃のお湯650mlで30秒抽出 |

| 煎茶 | 20mg | 茶葉10gを90℃湯430mlで1分抽出 |

参照元:食品に含まれるカフェインの過剰摂取について – 厚生労働省

上記以外にもエナジードリンクには、製品1本あたり36〜150mgのカフェインが含まれています。

コーヒーの飲む量を減らしても他の飲み物と合算すると、カフェインを多く摂取している可能性があるでしょう。

同じコーヒーでも、豆の種類や抽出方法によってカフェインの量は変わります。

例えばロブスタ種の豆はアラビカ種と比較して、約2倍のカフェインが含まれているといわれています。

糖尿病の予防には自分に合った方法でコーヒーを取り入れよう

コーヒーには血糖値に良い影響を与える成分が含まれており、糖尿病の予防には自分に合った方法で取り入れるのがポイントです。

コーヒーに含まれているクロロゲン酸は、すい臓の負担を軽減してインスリンの分泌や効きを改善し、カフェインは基礎代謝を向上させて脂肪を燃焼する働きがあります。

血糖値の上昇を抑えるには、ブラックを空腹時や運動前に飲むのが効果的です。

空腹時は血糖値の上昇を防ぐ効果が大きくなり、運動前は脂肪の燃焼効果が高まります。

ただし、カフェインの過剰摂取は不快な症状を引き起こす恐れがあるため、1日の目安量は健康な成人で最大400mgまでです。

コーヒーが体に及ぼす影響は人によって異なり、糖尿病患者がコーヒーを飲むと血糖値コントロールが乱れる恐れがあります。

コーヒーを飲む習慣によって糖尿病の発症リスクや死亡リスクが低下したという研究結果があり、体への良い影響が期待できます。

今回の記事を参考に適量のコーヒーを飲む習慣を取り入れ、糖尿病の予防に役立てましょう。