「昼食のあと、どうしても眠くなって仕事に集中できない…」そんな悩みを感じていませんか?

この記事では、食後に襲ってくる強い眠気の原因が「血糖値スパイク」や「鉄分不足」によるものかもしれないという観点から、その仕組みと改善方法を分かりやすく解説します。

早食いや食べすぎ、栄養バランスの偏りなど、日常のちょっとした習慣を見直すことで、食後でも眠気に負けずスッキリ過ごせる自分に変わるヒントが見つかります。今日から実践できる具体策も満載です!

1.食後の眠気の原因

食後の眠気の原因は「血糖値スパイク」が主な原因かもしれません。

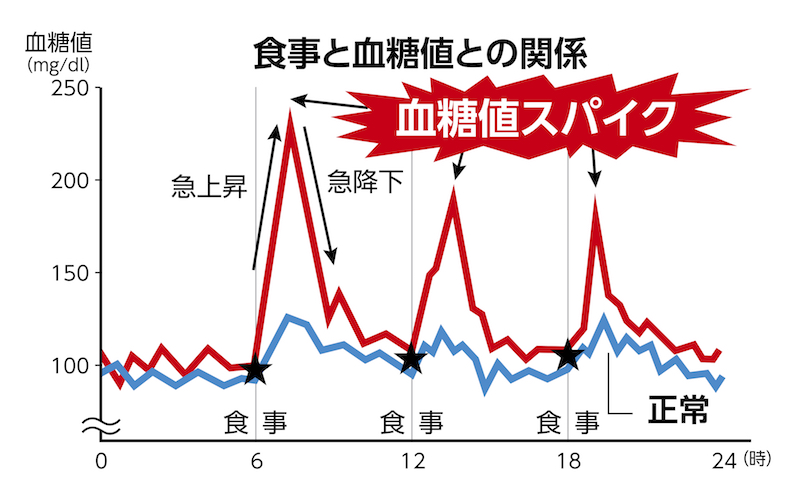

血糖値スパイクとは、血糖値の急な上下のことです。食事を行うと人の体に食材の糖が吸収され血液と共に体中を回ります。この血液中の糖の量を表した数値を血糖値といいます。体は血糖値が上がるとインスリンというホルモンを分泌します。インスリンは糖の細胞への吸収を促します。本来インスリンはゆっくりと分泌することで徐々に体内に吸収されて血糖値は緩やかに下がっていきます。一方、インスリンが過剰に分泌されることで血糖値が急激に下がります。血糖値が上がり、急激に下がることで血糖値のグラフが棘(スパイク)のような形になるため血糖値スパイクと呼ばれています。

1-1.食後の眠気は血糖値スパイクが主な原因

なぜ血糖値スパイクが眠気の原因になるのかというと、血糖値スパイクで血糖値が急激に下がることで体は血液中に糖が少ない低血糖という状態になります。体は低血糖の状態だと様々な症状が体に出ます。その一つが眠気という形で現れることで食後に異常に眠くなってしまいます。では血糖値スパイクになってしまう原因はどのようなものになるのでしょうか。

1-1-1.早食い、食べすぎが血糖値スパイクの原因

血糖値スパイクの主な原因は食べすぎと早食いが原因になります。血糖値が急激に上がりすぎることが血糖値スパイクを引き起こす要因となるため、早食いで一気に大量の食べ物が体内に入ることで短時間で血糖値が上昇してしまいます。脳が満腹感を感じるのは食べ始めてしばらくたってからです。早食いをすると満腹感を感じる前に食べすぎてしまうことになるため、食事はゆっくりとよく噛んで行うようにしましょう。

1-1-2.ストレス・睡眠不足も原因になる

食事とは無関係なストレスと睡眠不足も血糖値スパイクの原因になることがあります。ストレスは血糖値を上げるホルモンの分泌を促進させてしまい、食事を行うことで血糖値の急激な上昇を引き起こします。また、睡眠不足の場合は血糖値の上昇を抑えるホルモンの働きを低下させてしまうため、血糖値が上がりやすい状態となってしまいます。ストレスと睡眠不足にならないよう、お風呂に入ってリラックスしたり、夜更かしをしないようにしましょう。

食後眠くなる人は太りやすい?

| 説明したように、食後に眠くなるのは血糖値の急激な上昇と下降の血糖値スパイクが原因となります。血糖値スパイクが起こっている体内では、急激に上がった血糖値に対応するため体内にエネルギーを蓄える働きも活発化します。体内にエネルギーを蓄える方法は脂肪として蓄えられますので、食後眠くなる人は血糖値スパイクにより太りやすいといえます。 |

1-2.鉄分不足が原因になる場合もある

鉄分が不足すると眠くなる場合もあります。鉄分が不足すると血液中の酸素を運搬するためのヘモグロビンが作られなくなるため、脳に十分な酸素が届かなくなります。こうなると、脳は酸素を使う量を減らそうとします。つまり、眠ってしまうことで思考を抑えて脳の酸素消費量を減らそうとするのです。早食いも大食いもしないし、ストレスや睡眠不足の心当たりはないという方は鉄分が不足している可能性があります。大正製薬が鉄分不足度チェックのページを作成しているので、こちらでどの程度鉄分が不足しているのか確認してみましょう。

2.食後眠くならないための対策

先ほど説明したように食後に眠くなる原因は主に二つ、食べすぎ・早食いによる血糖値スパイクや鉄分不足の可能性があります。原因が違えば対策方法も違うので、原因別の対策をご紹介します。

2-1.血糖値スパイクが原因の場合

血糖値スパイクが原因で眠気を感じている人は血糖値スパイクにならないようにすることが一番の対策です。また、血糖値スパイクは隠れ糖尿病と呼ばれている状態であるため、そのままの状態でいると将来的に糖尿病になってしまいます。そうならないためにも、すぐにでも対策を行った方がよいでしょう。

2-1-1.腹八分にする

お腹いっぱいになるまで食べないようにしましょう。少しもの足りないかなと感じるぐらいで食事を止めるのがベストです。腹八分目で抑えるようにするには以下の点に気を付けながら食べるようにしましょう。

①ゆっくり食べるようにする

満腹中枢が働き出すのは、食事を始めて20分ほど経ってからと言われています。早食いしてしまうと満腹感を感じる前にお腹がいっぱいになってしまいます。

②一口食べたら箸をおく

箸を持ち続けているとすぐに次の一口に行こうとしてしまいがちです。一口食べたら一旦箸をおき、しっかりと口の中にある食べ物をよく噛むことを意識するようにしましょう。

噛むことで満腹中枢が刺激されるため、量が少なくとも空腹感は満たすことができます。

③いつもの量を頼まない

いつも無条件で大盛を頼む人は並盛にするなど、いつも頼んでいるサイズよりもワンサイズ小さい量を頼みましょう。

2-1-2.食べる順番を変える

血糖値スパイクは血糖値の急上昇によって引き起こされる症状であるため、急上昇しないようにすることが対策となります。実は食べる順番を変えるだけで血糖値の急上昇をある程度抑えることができます。その方法は先に野菜を食べるだけです。野菜に多く含まれている食物繊維という成分が、糖の吸収を抑える働きをしてくれます。野菜を先に食べて、血糖値を上げやすいお米や小麦粉など糖質が多い食材が使われているものは後に食べましょう。糖質を野菜の後にすることで血糖値の急上昇を抑え。また、糖質を後に回すことで食べすぎを防ぐ効果があります。逆の順番で最後に野菜を食べても効果は期待できないので、くれぐれも間違えないようにしましょう。

2-1-3.血糖値を上げやすい食材を控える

血糖値を上げやすい食材を食べる量を控えることで血糖値の急上昇を抑えて血糖値スパイクを防ぐことができます。血糖値が上がる原因は糖によるものです。糖が多く含まれている食材はお米や小麦粉などの穀物類や、ジャガイモやサツマイモなどのイモ類、また砂糖などの甘いものも血糖値を上げやすい食材です。ただ穀物の中でも玄米は食物繊維が白米の状態よりも豊富で血糖値を抑える効果があります。他にも一時期話題になったもち麦入れることでも血糖値を抑えることができます。

2-1-4.食後血糖値の上昇を抑える成分

血糖値の上昇を抑えるサプリ等が販売されているので、手軽に糖質を抑えることができます。以下の成分が入っているサプリにその効果があるので紹介していきます。

①サラシア

インドやスリランカなどの亜熱帯地域に自生する植物であるサラシアに含まれるサラシノールという成分が糖を分解する酵素の働きを抑制します。体は糖質を糖に分解することで体内に吸収することができるのですが、糖の分解を抑えることで体内へ吸収できないようにして、血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。

②難消化性デキストリン

トウモロコシのデンプンから作られる成分が難消化性デキストリンです。難消化性デキストリンは食物繊維でできており、食物繊維の働きで血糖値の上昇を抑えることができます。難消化性デキストリンは水溶性食物繊維と呼ばれる成分で、体内に入ると水分を吸収してどろどろになり胃腸内をゆっくり移動するため吸収が穏やかになります。また、どろどろの状態となった食物繊維は糖を吸着する働きがあり、さらに食物繊維は体内で消化できない成分でそのまま便として排出されるので吸着した糖を体内に吸収させずにそのまま排出してくれる働きで、血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。

③プロアントシアニジン

プロアントシアニジンはアカシアの樹皮からとれる成分で、食後血糖値の上昇を抑えてくれる働きがあります。この成分はサラシアと同様に糖の分解する酵素の働きを抑制し、さらに分解された糖が腸内で吸収される働きも阻害する効果があります。糖質の分解と糖の吸収を抑える働きをすることで、血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。

2-2.鉄分が不足している場合

鉄分が不足している場合は、当たり前ですがまずは鉄分を積極的に摂る必要があります。

2-2-1.鉄分を積極的に摂取する

鉄分が不足している場合は、鉄分が多い食材を摂ることが必要になります。鉄分にはヘム鉄と非ヘム鉄2種類あるのですが鉄分不足の場合はヘム鉄を摂取することをお勧めします。ヘム鉄は肉や魚の赤身に含まれる成分で、非ヘム鉄は野菜や穀類、豆腐や海藻類に多く含まれています。この2つの違いは体内への吸収率の違いになり、非ヘム鉄の体内への吸収率が5%以下に対して、ヘム鉄は10~30%と高い吸収率になります。このため鉄分不足の人はヘム鉄が含まれる食品を食べて効率よく鉄分を摂取することをお勧めします。ヘム鉄が多く含まれているのは以下の食材です。

- レバー(牛、豚、鶏)

- 赤貝

- 牛肉(赤身)

- めざし

- 砂肝

- いわし

- かつお

- まぐろ(赤身)

また、鉄分のサプリなどもあるので、お肉などが苦手な方はこちらでも問題ありません。

2-3-2.食後にコーヒー・お茶を飲まない

鉄分不足で眠気がある人にとって、眠気覚ましのために食後にコーヒーやお茶を飲むことは実は逆効果な場合があります。コーヒーやお茶(緑茶、紅茶、ウーロン茶)に含まれるタンニンという成分は鉄分と結合する性質を持っています。タンニンと結合した鉄分は体内への吸収率が悪くなる可能性があります。食後に眠くならないようにと考えてコーヒーなどのタンニンを含む飲み物を飲んでしまうと、さらに鉄分不足になってしまう可能性があるので控えた方よいでしょう。

3.今すぐに目を覚ましたい方のための方法

眠気を覚ますためにやっていることで一番多いのはコーヒーを飲むというアンケート結果があるのですが、実はあまり効果がないかもしれません。コーヒーに含まれているカフェインは覚醒作用があるので、確かに眠気を感じにくくなる効果はあります。しかし、眠気を感じてからでは効果が弱くなってしまいます。眠気は体内でアデノシンという物質がアデノシン受容体と結合し、覚醒作用があるヒスタミンという物質の放出を抑えるために眠くなります。カフェインはこのアデノシン受容体に結合することで眠気を感じなくさせているのです。しかし、既にアデノシンが結合している状態(眠気を感じている状態)には効果が弱く、眠気を感じた段階でコーヒーを飲んでも眠気対策としては効果が薄いのです。

コーヒー自体には眠気を抑える効果はあるので、眠気覚ましのためというよりは眠気予防のためにあらかじめ飲んでおくという方法をお勧めします。また、砂糖を入れたりすることで血糖値が上がり、逆効果になる場合があるので気を付けましょう。では眠気を感じたときに解消する方法はいくつかありますのでご紹介します。

3-1.冷たい水で顔を洗う

人は体温が冷えることで、交感神経が刺激されて体を活動的にすることができます。また、顔を洗うという行為を寝起きに行っている人も少なくないのではないでしょうか。寝起きと同じ行動をすることで眠気を覚ますことができます。また、体を冷やすことで効果があるので、冷却スプレーなども効果的です。冷たいペットボトルを首筋に充てることで効率よく体温を下げることができるので試してみましょう。

3-2.眠気を覚ますツボを押す

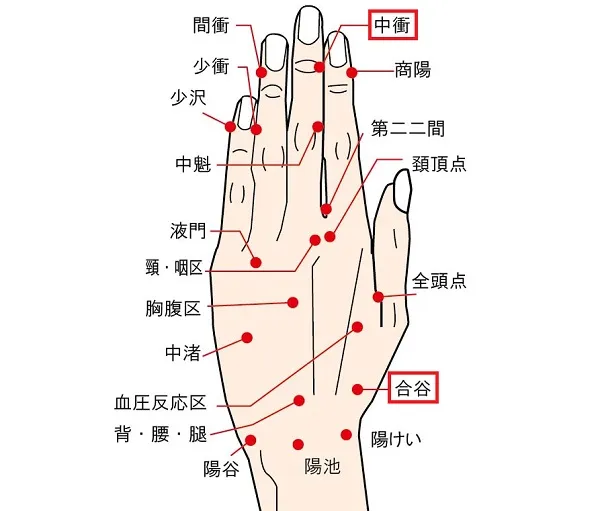

てのひらに眠気を覚ますツボがあり眠気を感じたときはそこを押してみましょう。合谷(ごうこく)と中衝(ちゅうしょう)というツボが眠気を覚ますツボです。

画像の赤で囲んでいる部分がそのツボです。合谷は親指と人差し指の間の付け根の間にあります。親指と人差し指の骨が交差した部分から、人差し指に向かって押していき、痛みを感じるくぼみがこのツボになります。合谷は全身に365個あるツボの中でも、最も脳に刺激が伝わりやすいツボといわれているので効果も期待できます。押しやすい場所にあるので眠気を感じたら、押してみましょう。また、中衝は手の中指の、爪の生え際の親指よりの場所にあります。こちらも目が覚める効果があるといわれていますが、ほかにも気持ちを静める効果もあるといわれています。眠気を感じたとき以外にも落ち着きたいときに押すとよいでしょう。

3-3.息を止める

息を止めることも眠気覚ましに効果的といわれています。方法はそのままで息を苦しくなるまで止めるだけです。苦しくなってから一気に空気を吸うことで脳に酸素が流れ、眠気が吹き飛ぶといわれています。

4.まとめ

食後に眠くなる原因は主に血糖値スパイクが原因です。血糖値スパイクは早食いしたり、食べすぎることによって引き起こされてしまいます。

血糖値スパイクを起こさないように、ゆっくり食べることを意識して、腹八分目に抑えるように気を付けましょう。

また、血糖値を急上昇させないようなサプリや野菜を先に食べるなどの方法も併用することで効果がさらに見込めます。

貧血が原因になる場合は、サプリでもよいので鉄分をしっかり意識して取るようにしましょう。