近年、健康志向の高まりとともに注目されている成分がポリフェノールです。

数々の研究からも、ポリフェノールが血糖値の急上昇を抑えたりインスリンの働きを助けたりする作用から、糖尿病予防に役立つ可能性が示唆されています。

この記事では、ポリフェノールがどのように血糖値に働きかけるのか、その仕組みや効果をわかりやすく解説します。

この記事でわかること

- ポリフェノールの効果が血糖値や糖尿病にどう役立つのか

- ポリフェノールの効果を十分に活用するための取り入れ方

- ポリフェノールの効果をより高めるための習慣

ポリフェノールの効果を活用できる手軽なレシピも紹介するため、ぜひ参考にしてください。

ポリフェノールの抗酸化作用は血糖値を安定させて糖尿病予防に役立つ

多くの研究結果から、血糖値の安定や糖尿病予防に役立つと示唆されているのが、ポリフェノールのもつ抗酸化作用です。

例えば、イタリアのトスカーナ州で行われた研究で、ポリフェノールを多く含む食事をしている人ほど、糖尿病や慢性疾患による死亡率が約30%低かったと報告されています。

糖尿病を引き起こす原因のひとつとして知られているのは、体内で過剰に発生する活性酸素です。

活性酸素は、呼吸で取り込まれた酸素の一部が変化して、通常よりもより強い作用をもつようになった酸素を指します。

本来は免疫機能を助ける働きをする活性酸素は、過剰に発生すると細胞や血管を傷つけたり、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げたりする原因になると考えられています。

そのような活性酸素を取り除き、酸化から体を守る働きが期待されているのが、ポリフェノールの強力な抗酸化作用です。

参考元:新たな研究によると、ポリフェノールの摂取量が多いと長寿につながることが示唆されている。

「多目的コホート(JPHCコホート)」における糖尿病・メタボリックシンドロームの発症要因と実態分析に関する研究

ポリフェノールには血管を守ってインスリンの働きを助ける抗炎症作用も期待できる

抗酸化作用に加えて、もうひとつ糖尿病のリスク低下に貢献すると考えられているのが、ポリフェノールの抗炎症作用です。

体内で炎症が長く続くと血管内の細胞がダメージを受け、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの働きを妨げるインスリン抵抗性が進行するとされています。

このような慢性炎症の原因のひとつとして挙げられるのが、サイトカインと呼ばれる体内の情報伝達を担う物質です。

サイトカインは免疫や炎症の調節に関わっており、本来は体を守るために働きますが、過剰に分泌されると炎症を悪化させる恐れがあります。

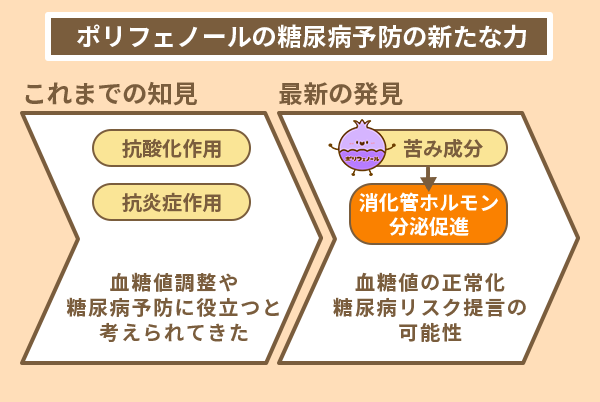

近年はポリフェノールの苦み成分が消化管ホルモンに作用するという研究もある

近年の研究で、ポリフェノールの苦み成分が消化管ホルモンに影響を与えると示されています。

これまでは、ポリフェノールの抗酸化作用などが血糖値の調整や糖尿病予防に役立つと考えられてきました。

しかし2024年の芝浦工業大学が発表した研究により、ポリフェノールの苦み成分が血糖値を正常に保ち、糖尿病リスクを低減させる可能性が新たに明らかになっています。

この研究では、ポリフェノールの苦み成分が、血糖値や食欲を調整するインクレチンなどの消化管ホルモンの分泌を促進すると示唆されています。

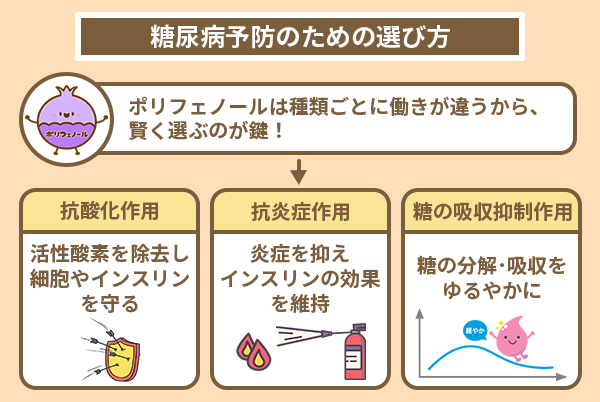

ポリフェノールの効果を活かすには血糖値を意識した食品の選び方が大切である

ポリフェノールと一口に言っても、その種類や含まれる食品によって作用や働きは異なります。

糖尿病予防を目的とする場合には、血糖値の上昇を抑えたりインスリンの働きを助けたりする作用のあるポリフェノールを意識的に選ぶのが大切です。

一部のポリフェノールにはα-グルコシダーゼやα-アミラーゼなど、小腸で糖を分解する酵素の働きを阻害する作用が確認されています。

糖を分解する酵素を阻害すると、糖の分解が遅くなるため小腸からの吸収がゆるやかになります。

ポリフェノールに含まれている抗酸化作用や抗炎症作用、糖の吸収を抑える作用などを上手に活用して糖尿病リスクの低下に役立てましょう。

参考元:フラボノイドであるルテオリンによるα-グルコシダーゼおよびアミラーゼの阻害

血糖値の安定に役立つポリフェノールの代表的な種類と食品を知る

ポリフェノールは、植物が紫外線や害虫などのストレスから身を守るために生成する、苦みや渋みのもとになる天然成分を指します。

8,000種類以上あるといわれているポリフェノールの中でも、血糖値の安定やインスリンの働きを助ける効果が期待されている代表的な種類と食品は、以下のとおりです。

| ポリフェノールの種類 | 主な食品 | 期待される作用 |

|---|---|---|

| カテキン | 緑茶、抹茶、ココア、クルミなど | 糖の吸収を抑制、抗酸化作用 |

| アントシアニン | ブルーベリー、なす、赤ワインなど | 抗酸化作用、免疫機能の低下防止 |

| クロロゲン酸 | コーヒー、じゃがいも、さつまいも、りんごなど | 抗酸化作用、中性脂肪の蓄積防止 |

| カカオポリフェノール | ダークチョコレート、りんご、赤ワイン、コーヒーなど | 血管を広げる、動脈硬化予防 |

| イソフラボン | 豆腐、納豆、きな粉、あずきなど | コレステロールの減少、インスリン分泌を補助 |

| ルチン | そば、玉ねぎ、ブロッコリーなど | 毛細血管の強化、血圧降下 |

ポリフェノールは種類によって作用が異なるため、ひとつの食品に偏るのではなく、日々の食事の中でバランスよく取り入れるのがおすすめです。

糖尿病予防を目的にする場合には、ポリフェノールの種類や効果を意識しながら食品を選ぶと良いでしょう。

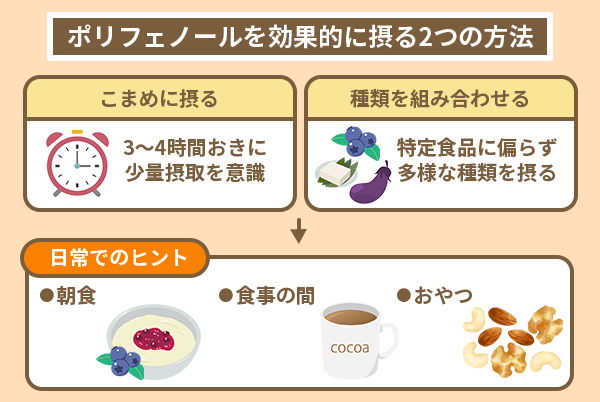

ポリフェノールには効果を活かすために知っておきたい2つの摂取ポイントがある

ポリフェノールのもつ抗酸化作用や抗炎症作用を十分に活かすためには、摂取の仕方に2つのポイントがあります。

1つ目は、ポリフェノールは水に溶けやすく体内に長く留まりにくい性質があるため、一度に大量に摂取するよりも毎日少量ずつこまめに摂取する点です。

ポリフェノールの抗酸化作用は、摂取後2時間ほどで始まり、4時間ほどで効果が薄れると考えられています。

そして2つ目は、ポリフェノールは種類によって働きが異なるため、特定の食品に偏らずに複数の種類を組み合わせて摂る点が挙げられます。

例えば、日々の食生活では以下のような工夫をしてみましょう。

-

- 朝食のヨーグルトにブルーベリーやりんごなどの果物をトッピングする

- 食事の間に緑茶やコーヒー、ココアなどを取り入れる

- おやつにナッツやダークチョコレートを選ぶ

このように、さまざまな種類をこまめにバランスよく摂取する習慣は、ポリフェノールの効果の向上につながります。

食事と運動を組み合わせてポリフェノールの効果をより高めよう

ポリフェノールの効果をより高めるなら、食事だけでなく運動との組み合わせが重要です。

有酸素運動はインスリンの働きを助け、筋力トレーニングは筋肉量とともに糖の貯蔵場所を増やして、血糖値のコントロールに貢献します。

糖尿病予防のためのガイドラインで推奨されている運動量は、以下のとおりです。

| 内容 | 頻度や時間 | |

|---|---|---|

| 有酸素運動 | ウォーキング ジョギング 水泳 エアロビクスなど |

|

| 筋力トレーニング | スクワット 腕立て伏せ かかと上げ もも上げ ダンベル運動など |

|

運動の習慣がない人は、軽いストレッチや散歩から始めて徐々に体を慣らしていきましょう。

そして、空腹時よりも食後30分~1時間後の血糖値が上昇するタイミングで運動を行う方が、血糖値の急上昇を抑える効果があるとされています。

ぜひ、無理のない範囲でポリフェノールを含む食品のこまめな摂取と運動の習慣化を目指してください。

参考元:ポリフェノール・抗酸化物質

食後血糖値の急上昇はポリフェノールの効果を活かしたレシピで対策する

食後血糖値の急上昇を防ぐために、ポリフェノールの効果を活かした簡単なレシピを4つ紹介します。

-

- ブルーベリーヨーグルトスムージー

- 緑茶の炊き込みご飯

- しょうがと豆腐の味噌汁

- 玉ねぎとワカメのぶっかけそば

ブルーベリーヨーグルトスムージーの材料と作り方は、以下のとおりです。

| 材料(2人前) | 作り方 |

|---|---|

|

|

高い抗酸化作用が期待できるアントシアニンを豊富に含むだけでなく、材料を混ぜるだけの簡単レシピのため、忙しい朝食におすすめです。

さらに、ブルーベリーだけでなくりんごやキウイフルーツなどの果物を加えると、ビタミンやミネラルなどの栄養も補給できます。

続いては、緑茶の炊き込みご飯のレシピの材料と作り方を紹介します。

| 材料(4人前) | 作り方 |

|---|---|

|

|

茶葉は乾いた状態であると飛び散るため、少し水で濡らしてから刻むと良いでしょう。

米は白米ではなく低GI食品である玄米に変えると、より血糖値の急上昇を抑えられるだけでなく、食物繊維やビタミンなども多く摂取できます。

次は、しょうがと豆腐の味噌汁の作り方を紹介します。

| 材料(2人前) | 作り方 |

|---|---|

|

|

しょうがは味や香りも良く、免疫力を高める効果もあるため、味噌汁だけでなくスープやそばなどにも少量ずつ活用したい食材です。

最後はルチンが豊富に含まれているそばと、ケルセチンというポリフェノールを多く含む玉ねぎを使用した、玉ねぎとワカメのぶっかけそばを紹介します。

| 材料(2人前) | 作り方 |

|---|---|

|

|

玉ねぎとわかめ以外に、海藻やトマト、ゆでたまごなどの具材を乗せても美味しく食べられます。

毎日の食生活に、ぜひ取り入れてみてください。

ポリフェノールの効果を活用すると糖尿病対策を手軽に続けられる

この記事では、ポリフェノールの効果が血糖値の安定や糖尿病リスクの低下にどのように役立つか、その活用するポイントを紹介しました。

ポリフェノールがもつ抗酸化作用や抗炎症作用、糖の吸収を抑える働きは、長年の研究により血糖値の調整や糖尿病の予防に効果的だとされています。

緑茶や大豆製品、ブルーベリーなど、日常の食生活に取り入れやすい食品に多く含まれているのもポリフェノールの利点です。

今日飲む一杯の緑茶やお味噌汁の工夫が、明日の血糖値につながります。

ぜひ、生活習慣に合わせてポリフェノールを活用し、健康維持に役立ててください。