「食後に急な眠気やだるさを感じる」——そんな悩みを抱える方に向けた記事です。この記事では、インスリンが出やすい食べ物とその特徴を、GI値・糖質量・GL(グリセミック負荷)・インスリン指数といった科学的視点から分かりやすく解説します。さらに、白米やパンをどう置き換えればよいか、食べる順番やタイミングをどう工夫すればよいか、実生活で取り入れやすい具体策も紹介します。この記事を読むことで「自分でも今日からできる工夫」が明確になり、血糖値管理に自信を持てるようになります。

インスリンが出やすい食べ物とは?仕組みと注意点

「同じ炭水化物でも、食べた後の血糖値の上がり方には大きな違いがある」――その違いを数値化したものが GI(グリセミック・インデックス) です。GI値は数値によって分類され、低GI(55以下)・中GI(56〜69)・高GI(70以上) に分けられます。GI値を知ることで、どの食品がインスリンを出しやすいのか、逆にゆるやかに血糖を上げるのかを見分けられます。この章では、それぞれの特徴を整理しながら、日常の食事選びにどう活かせるかを解説します。

GI値でインスリンが出やすい食べ物を見分ける

「同じ炭水化物でも、食べた後の血糖値の上がり方には大きな違いがある」――その違いを数値化したものが GI(グリセミック・インデックス) です。GI値は数値によって分類され、低GI(55以下)・中GI(56〜69)・高GI(70以上) に分けられます。GI値を知ることで、どの食品がインスリンを出しやすいのか、逆にゆるやかに血糖を上げるのかを見分けられます。この章では、それぞれの特徴を整理しながら、日常の食事選びにどう活かせるかを解説します。

| GI値分類 | 数値 | 食品 |

| 高GI | 70以上 | 白米、食パン、じゃがいも、砂糖 |

| 中GI | 56~69 | うどん、さつまいも、バナナ |

| 低GI | 55以下 | 玄米、全粒粉パン、豆類、葉物野菜 |

GI値の分類参考:シドニー大学 GI Search

GI値が高い食品(70以上)はインスリンが出やすい

白米、食パン、じゃがいも、砂糖を多く含む食品は総じてGIが高く、食後の血糖値を急上昇させます。血糖が急に上がると膵臓は大量のインスリンを分泌して血糖を下げようとするため、GI値が高い食品はインスリンが出やすい食べ物ということになります。

GI値が中程度(56〜69)の食品は適量なら調整可能

うどん、さつまいも、バナナなどは中GIに当たり、急激なインスリン分泌は起こしにくい一方、量が増えれば負担は大きくなります。適量を守り、低GI食品と組み合わせれば血糖値をコントロールしやすくなります。

「量を抑える」「食物繊維やタンパク質を添える」がポイントです。

GI値が低い食品(55以下)はインスリン分泌を緩やかにする

玄米、全粒粉パン、豆類、葉物野菜などの低GI食品は消化吸収がゆっくりなため、食後血糖とインスリン分泌の上昇が穏やかです。そのため、日常の主食・副菜として選ぶほど、過剰分泌の回避に役立ちます。

同じ食品でも調理法や精製度でGI値は変化する

じゃがいもの調理法として、マッシュポテトが最も高GIで、茹で、さらに冷やしたポテトサラダの順に低くなります。また、白米より玄米、精製小麦より全粒粉の方がGIは低く、加工度と調理法の工夫でインスリンの分泌を抑制することができます。

冷却で増える「レジスタントスターチ」がポイントです。

・コラム:レジスタントスターチとは?

ご飯やじゃがいもを「冷ます」と、デンプンの一部が「レジスタントスターチ(難消化性デンプン)」という形に変化します。これは体内で消化されにくいため、糖として吸収されるスピードが遅くなり、食後の血糖値やインスリン分泌の急上昇を防ぐ働きがあります。

日常的に「冷めても美味しいご飯をお弁当に使う」「温かい料理と冷たい料理をバランスよく組み合わせる」など、ちょっとした工夫でレジスタントスターチを取り入れることができます。

GI値は実際の食べ方(量・組み合わせ)で影響が変わる

GIは単品食品の指標であり、実際の食事(複数の食品を同時に食べる)では異なる結果になります。例えば、GI値が高めの食品でも、食物繊維・タンパク質・脂質を加えると吸収が緩やかになり、インスリン分泌も落ち着きます。

GI値単独での判断は不十分で、「組み合わせ・量」を一緒に考えましょう。

下記の記事では、低GI、中GI、高GIの具体的な食品についてもご紹介しています。気になる方はチェックしてみてください。

【保存版】糖質制限中に食べても良いもの一覧 具体例付き完全ガイド

糖質量(炭水化物・遊離糖)とインスリン分泌

糖質量が多い食事ほどインスリン分泌は増える

糖質は体内でブドウ糖となり血糖を上げるため、摂取量が多いほどインスリンの分泌は増加します。そのため、茶碗1杯(約55g糖質)の白米より2杯の方が負担は大きくなります。

同じ食品でも「量」が最大のレバーとなります。

砂糖・果糖ブドウ糖液糖などの遊離糖は特にインスリンを出しやすい

清涼飲料水やお菓子に多く含まれる砂糖(単糖や二糖)は、体の中でほとんど分解を待たずに吸収されます。そのため、血糖値が一気に上がり、大量のインスリンが分泌されやすくなります。

特にジュースやエナジードリンクなどの液体糖質は吸収が非常に速く、血糖値を急上昇させるリスクが高いため注意が必要です。

同じGI値でも摂取量が多ければインスリン分泌は強くなる

GIは質の指標で、量は反映されません。中GIのパスタでも大盛りにすれば高GI食に匹敵する血糖上昇が起こり得ます。そのため、実生活ではGIと摂取量を掛け合わせたGL(グリセミック負荷)の考え方が重要になります。

・コラム:GL(グリセミック負荷)とは?

GI(グリセミック・インデックス)は「食品の種類ごとに血糖値を上げやすいかどうか」を示す指標ですが、実際には「どれだけ食べるか(量)」によって体への影響は大きく変わります。そこで登場するのが GL(グリセミック負荷:Glycemic Load) という考え方です。

GLは GI値 × 含まれる糖質量(g) ÷ 100 で計算され、食品を「実際に食べたときの血糖・インスリンへの負担度」をより現実的に表します。たとえば、パスタ(GI=60)を100g食べるのと200g食べるのでは、GIは同じでもGLは倍になり、血糖・インスリンの負担も大きくなります。

一方で、スイカ(GI=72)は一見高GIですが、糖質量が少ないためGLは低く、適量であれば負担は軽めです。

つまりGLを意識すれば、

-

高GI食品でも「量を抑えればOK」

-

低GI食品でも「食べ過ぎれば負担大」

-

という現実的な判断ができます。

日常の食事管理では、GIとあわせてGLをチェックすることが「賢い糖質コントロール」につながります。

一度に大量に食べるより、小分け摂取の方がインスリン負担は軽い

同じ量を食べても、一度にまとめて食べると血糖値が急に上がり、インスリンも大量に分泌されやすくなります。反対に、回数を分けて少しずつ食べれば血糖値の上昇はゆるやかになり、体への負担も軽くなります。

「菓子パン3個を一度に食べる」よりも、「1個ずつを3回に分けて食べる」方が安心です。

糖質の「量」だけでなく「質」を選ぶことが重要

同じ糖質量でも、豆類や野菜に多い「複合糖質」は吸収がゆるやかでインスリンも出にくいのに対し、白砂糖や精製された穀物に多い「単純糖質」は急速に吸収され、インスリンを出しやすくします。つまり、量だけでなく“質”によって体の反応は大きく違うのです。

「糖質制限=量を減らす」だけでは不十分で、精製度の低い食品を選ぶといった質の改善も効果的です。

吸収速度(精製度・粒度・調理法)とインスリン応答

精製度が高い食品ほど吸収が速く、インスリンが出やすい

白米や食パンは食物繊維が取り除かれているため、消化・吸収が速く、血糖値が急に上がりやすくなります。その結果、インスリンも一気に分泌されます。

一方で、玄米や全粒粉パンは未精製なので消化に時間がかかり、血糖値の上昇がゆるやかになり、インスリンの分泌の負担も軽くなります。

粒度が細かい食品ほど血糖値が急上昇しやすい

小麦粉や米粉のように粉状になったものは、粒のままよりも表面積が広いため消化酵素が作用しやすく、体に吸収されるスピードも速くなります。そのため、同じ穀物でも「粒のまま → 砕いたもの → 粉にしたもの」の順で、血糖値の上がり方が速くなる傾向があります。

調理法によって同じ食材でもインスリン分泌が変わる

じゃがいもはマッシュが高GI、茹でや焼きは相対的に低くなります。パスタはアルデンテが消化を遅らせ、インスリンも出にくくなります。

鍵はデンプンの構造変化(糊化(こか)や老化)の度合いです。

・コラム:デンプンの構造変化(糊化(こか)と老化)が血糖値に与える影響

デンプンは、米・小麦・じゃがいもなどに多く含まれる炭水化物で、消化されるとブドウ糖に分解されます。

実は、調理の過程でデンプンの「形」が変化することで、吸収スピードと血糖値の上がり方が大きく変わるのです。

形の変化としてポイントとなる、糊化(こか)と老化について表で紹介します。

| 項目 | 糊化(こか) | 老化(レトログラデーション) |

| 起こる条件 | 加熱+水分 | 糊化後に冷却 |

| デンプンの状態 | 粒子が壊れて柔らかくなる | 再結晶化して硬くなる |

| 消化吸収 | しやすい(血糖が上がりやすい) | しにくい(血糖上昇が抑えられる) |

| 代表例 | 炊き立てのご飯、 ゆでたてのじゃがいも |

冷やご飯、ポテトサラダ |

参考:Glycemic index of foods: a physiological basis for carbohydrate exchange

つまり、同じ食品でも「温かい炊き立てご飯」と「冷やご飯」では体への影響が違うということです。糊化で柔らかくなったデンプンは消化が速く血糖値が急上昇しやすい一方、老化によって再結晶化したデンプンは消化されにくく、血糖上昇を緩やかにします。調理法や食べ方を工夫するだけでも、インスリンの分泌を抑え、日常の食事をより健康的にコントロールできるのです。

冷却や加工の工夫で吸収速度を遅らせられる

炊いたご飯をいったん冷ますと、「レジスタントスターチ(消化されにくいデンプン)」が増えるため、体に吸収されるスピードが遅くなります。同じように、パンも冷ますことで血糖値の上がり方が抑えられる傾向があります。

つまり、「冷やご飯」や「ポテトサラダ」を食べると、インスリンの分泌を抑えるのに役立ちます。

食べ合わせで吸収速度を調整できる

野菜や魚、油を少し加えると、胃の中での消化がゆっくり進むため、糖の吸収スピードが遅くなります。その結果、白米だけを食べるよりもインスリンの分泌を抑えやすくなります。これは「食べる順番ダイエット(野菜から食べるベジファースト)」や「主食・主菜・副菜をそろえた和食スタイル」がすすめられる科学的な理由の一つです。実際に、野菜を先に食べると炭水化物を先に食べた場合と比べて、食後の血糖値やインスリンの上昇が抑えられることが報告されています。

参考:Eating vegetables before carbohydrates improves postprandial glucose excursions

インスリン 出 やすい 食べ物の具体例

白米・パン・うどんなど精製炭水化物

精製炭水化物はGI値が高く、インスリンが出やすい

白米・食パン・うどんは精製度が高くGIが70以上と高め。血糖を急上昇させ、インスリン分泌を強める代表的な主食です。

特に食パンは上昇が速いため注意が必要です。

白米や食パンに関する糖質管理について、下記の記事でも紹介していますので、気になる方はチェックしてみてください。

食物繊維が少なく消化吸収が速いため血糖値が急上昇する

精製でぬか・胚芽が取り除かれると食物繊維が大幅に減少します。食物繊維がないと消化管での糖吸収が妨げられず、血糖上昇が急激になります。

同じ主食の玄米や全粒粉パンに比べて消化が速いことも特徴のひとつです。

大量摂取や主食中心の食事ではインスリン負担が大きくなる

茶碗2杯の白米やうどん大盛などは糖質量が多いので、摂取量が多ければGIが中程度の食品でも、血糖が上昇しインスリン分泌が強くなります。

主食だけに偏る食事はインスリン過剰分泌の原因になりやすいので注意が必要です。

玄米や全粒粉、雑穀に置き換えることでインスリン分泌を抑えられる

精製炭水化物を未精製の穀物に置き換えるとGIが低下します。また、食物繊維・ビタミン・ミネラルも豊富で食後血糖が穏やかになります。

白米→玄米、食パン→全粒粉、うどん→そば・雑穀麺が王道の置き換えです。

白米→玄米への置き換えについては下記の記事で紹介しているので、気になる方はチェックしてみてください。

調理法や食べ合わせで負担を軽減できる

冷やご飯にするとレジスタントスターチが増え吸収が緩やかになります。野菜・タンパク質と組み合わせて食べるとよりインスリン分泌が抑えられます。

食べる順番をベジファースト(野菜→主菜→炭水化物)にするのも有効です。ベジファーストについては下記の記事で紹介しているので、気になる方はチェックしてみてください。

砂糖を多く含む菓子・清涼飲料水

砂糖や果糖ブドウ糖液糖を多く含む食品はインスリンが出やすい

砂糖(ショ糖)はブドウ糖と果糖から成り、体内で速やかに血糖を上昇させます。清涼飲料水やキャンディ・チョコレートに多く含まれ、インスリン分泌を急激に促します。特に果糖ブドウ糖液糖入り飲料は“隠れ糖質”として過剰摂取になりやすいと言われています。

ラベルの原材料表示をチェックするようにしましょう。

液体の糖質(ジュース・炭酸飲料)は吸収が速く特にリスクが高い

液体は咀嚼が不要で消化も速いため、血糖値の上昇スピードが固形食品より早いです。インスリン分泌も急激になり、血糖値の乱高下を引き起こしやすいと言われています。

炭酸飲料500mlには角砂糖10個以上に相当する糖質が含まれることもあるので、飲みすぎには注意です。

菓子類は脂質との組み合わせで血糖上昇がさらに増幅することがある

ケーキやドーナツは糖×脂質を同時多量摂取してしまう食品です。脂質があると胃の滞留時間が長くなり、糖の吸収が長時間持続しインスリン分泌が続きやすくなってしまいます。

いわゆる「高カロリー・高インスリン食品」の代表例です。

間食や習慣的摂取は慢性的なインスリン過剰につながりやすい

ちょこちょこと甘い飲み物やお菓子を摂ると、インスリン分泌が断続的に起こります。長期的に摂取すると、インスリン抵抗性や肥満のリスクを高めてしまいます。

毎日の缶コーヒー(加糖)+菓子パンは避けたい組み合わせです。

代替として果物や無糖飲料を選ぶことでインスリン負担を減らせる

果物には果糖が含まれますが、食物繊維やビタミンが同時に摂取できるため、吸収が緩やかです。飲み物も、無糖の炭酸水やお茶に切り替えることで、インスリン分泌を抑えつつ満足感が得られます。

「砂糖入りコーヒー→無糖コーヒー」「ジュース→果物」に置き換えるだけで負担軽減になります。

でんぷん質野菜

じゃがいも・トウモロコシはデンプンが多く、インスリンが出やすい食品に分類される

デンプンは消化酵素によってブドウ糖に分解されやすく、血糖を上げやすい性質があります。じゃがいもは特に高GI食品の代表格で、白米やパンに近いインスリン分泌を促します。トウモロコシも主食代わりに食べる量だと糖質量が大きくなるので注意が必要です。

また、じゃがいもの糖質は下記の記事の通り、主食よりも少なめですが、GI値でみると白米に近い数値となるのもポイントです。

調理法によってGI値が変化し、インスリン分泌量も異なる

じゃがいもは調理法次第でGIが変動します。マッシュポテト>茹で>冷やしたポテトサラダの順でGIが低くなります。トウモロコシも加工食品(コーンフレーク)になると、砂糖なども含まれるため非常に高GIです。

このように、同じ食材でも「加工度」と「温度」でインスリンの出やすさが変わります。

量を多く摂ると主食並みにインスリン負担が大きくなる

茹でじゃがいも1個(150g)で糖質約30g。複数個食べれば白米1杯に相当します。コーンも1本(100g前後)で糖質約15gと、主食と合わせると過剰になりやすいので、

副菜のつもりでも量次第で主食+主食になってしまう場合があるので注意しましょう。

冷却や調理の工夫でインスリン分泌を抑えられる

じゃがいもや米は冷ますとレジスタントスターチが増え、消化吸収が緩やかになります。さらに、サラダや冷製料理にすれば血糖値の上昇を抑えることができます。

そのため、「温かいマッシュポテト」より「冷たいポテトサラダ」の方がインスリン負担が小さくなります。

副菜として適量を取り入れることは可能

量をコントロールすれば、ビタミンCやカリウムなどの栄養源として活用できます。

炭水化物の主食と重ね食いしない工夫、例えば「ご飯+ポテトサラダ」より「ご飯を半量+ポテトサラダ」にすると負担が減り、健康的に取り入れられます。

加工食品の隠れ糖質(ソース・衣・調味料・飲料)

加工食品には気づきにくい形で糖質が多く含まれており、インスリンが出やすい

加工食品は味付けや保存のために砂糖やシロップが添加されていることが多くあります。その結果、「主食を食べていないのに血糖値が上がる」ケースが生じます。

また、ハムやソーセージにも糖質添加がある場合があるので成分表示の確認を意識するようにしましょう。

ソース・ドレッシング・調味料は砂糖や果糖ブドウ糖液糖を多く含むことがある

ケチャップ・焼肉のたれ・市販ドレッシングなどは甘味料が多めです。少量でも繰り返し使うことで血糖上昇とインスリン分泌につながってしまいます。

無糖表示や「ノンシュガー」製品を選ぶことでリスクを軽減することができます。

衣や加工デンプンが血糖値を急上昇させる要因になる

揚げ物の衣やパン粉は精製小麦粉が主原料のため、吸収が速くなります。加工デンプン(とろみ付け粉など)もGI値が高く、インスリン分泌を促しやすいです。

唐揚げ・天ぷら・フライは「揚げ物+主食」で糖質負担が重なります。対策としては、衣を薄めにする、パン粉ではなくおからパウダーや大豆粉を使う、揚げ物を主食と一緒に大量に摂らず副菜として少量にとどめる、といった工夫が有効です。

飲料・加工スイーツは糖質量が多く「隠れた主食」になりやすい

市販のカフェラテや加糖ヨーグルトは、1杯でご飯1膳分に相当する糖質を含むこともあります。

また、スイーツや菓子パンの糖質量も主食級です。デザート感覚」で食べても、体にとっては「主食をもう一つ食べている」のと同じ負担になってしまうのです。

表示を確認して糖質の多い加工食品を避ける工夫が必要

食品表示には「炭水化物」や「糖質」が明記されています。100g中や1食あたりの糖質量を確認すれば、隠れ糖質を回避することができます。

低糖質食品や無糖飲料を選ぶことが、インスリン過剰分泌を防ぐ第一歩になります。

ファストフードで避けたい選択

白パンを使ったハンバーガーはインスリンが出やすい

バンズは精製小麦粉でGI値が高く、血糖上昇を促進します。炭水化物量も多いため、インスリン分泌を一気に高めてしまいます。

チキンや野菜が入っていて一見ヘルシーに感じても、パン部分の影響が強いです。

フライドポテトは高GIで量を摂りやすく、インスリン負担が大きい

じゃがいもはもともと高GI食品。食べやすいため、量を無意識に摂取しやすいです。ほとんどの飲食店では、サイドメニューで販売されていますが、主食相当の糖質量になります。Lサイズポテトの場合、白米1膳分以上の糖質を含むこともあります。

買う前に、食べる頻度は多くないか、サイズは大きいものを選ぼうとしていないか、一度立ち返ってみましょう。

砂糖入りドリンクは液体糖質で特に急激にインスリンを出させる

コーラやシェイクなどの清涼飲料水は吸収が速く、血糖急上昇を招きます。また、固形食と同時に摂ることでインスリン分泌が増幅します。

Mサイズコーラ1杯で、角砂糖15個以上に相当する糖質を含むこともあります。

セットメニューは「主食+揚げ物+甘い飲料」でインスリン過剰になりやすい

ハンバーガー+ポテト+コーラという典型的な組み合わせは、イメージ通りかと思いますが、糖質・脂質の過剰摂取となります。そのため、インスリンが断続的かつ大量に分泌され、血糖コントロールが乱れやすくなります。

ファストフード店の「お得なセット」は健康面では“損失”になることがあります。

代替選択(サラダ・無糖飲料・小サイズ)でリスクを軽減できる

サイドをサラダに変更、ドリンクを水や無糖茶にすればインスリン負担を抑えることができます。ハンバーガーも「小サイズ」や「全粒粉バンズ」を選ぶことで負担が軽くなります。

「完全に避ける」のは、気持ちの面でも負担が大きくなるので、「置き換え・調整」の工夫が現実的で続けやすいです。

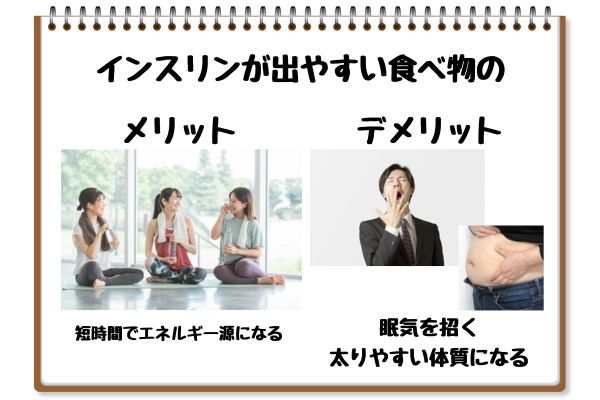

インスリン 出 やすい 食べ物のメリット・デメリット

素早いエネルギー補給というメリット

高GI・高糖質の食品は血糖値をすぐに上げ、短時間でエネルギー源になる

白米、パン、砂糖を多く含む食品は消化・吸収が早く、血中のブドウ糖濃度を素早く高めます。そして、ブドウ糖は脳や筋肉の主要なエネルギー源としてすぐに利用されます。これらは、スポー

ツドリンクやおにぎりが「即効性のある補給食」とされる理由です。

運動直後や集中力を要する場面で役立つ

運動後は筋肉内のグリコーゲン(エネルギー貯蔵)が枯渇している状態になります。高糖質食品を食べることで、インスリン分泌を促し、グリコーゲンの再合成をスムーズにすることができます。アスリートがトレーニング後に、バナナや甘い飲料を摂るのはこのためだということが分かりますね。

低血糖時の応急対応として有効

血糖が下がりすぎると、ふらつき・冷や汗・集中力低下などの低血糖症状が出ます。この時に砂糖やブドウ糖タブレットを摂取することで、すぐに血糖を回復できます。

体や脳にすぐ活力を与える“即効性”がある

ブドウ糖は脳の唯一のエネルギー源であるため、血糖上昇は集中力や気分の改善に直結します。疲労時や眠気を感じる時に甘い食品を食べて元気が出るのは、この仕組みに基づいています。ただし持続性はなく、急上昇後の急下降(血糖スパイク)に注意が必要です。

体脂肪増・血糖値急上昇リスクというデメリット

高GI食品は血糖値を急上昇させ、脂肪が蓄積しやすい

既にご紹介した通り、白米や砂糖入り食品は血糖を一気に上げるため、大量のインスリンが分泌されます。また、インスリンには血糖を細胞に取り込ませると同時に、余剰分を脂肪として蓄える働きがあります。

同じカロリーでも、インスリンが多く出る食品ほど脂肪として蓄積されやすいのです。

インスリン過剰分泌は「太りやすい体質」を作る

頻繁にインスリンが多く出ると、体がエネルギーを脂肪に変換しやすい状態が続きます。その結果、同じ食事量でも「太りやすく痩せにくい」体質につながってしまいます。

「血糖値は正常だけど太りやすい」という人は、インスリンの過剰分泌が背景にあるかもしれません。

血糖スパイクによる体調不良(眠気・だるさ)を招く

急上昇した血糖は、大量のインスリンで急降下することがあります。この「血糖スパイク」により、食後の強い眠気や集中力低下が起きやすくなります。

午後の眠気やだるさの原因が「昼食の高GI食品」であることも多いので、心当たりがある方は、昼食のメニューを見直してみましょう。

長期的にはインスリン抵抗性や生活習慣病リスクを高める

慢性的なインスリン過剰は、細胞がインスリンに反応しにくくなる「インスリン抵抗性」を招きます。これは生活習慣病のリスク因子となります。

食パターンの見直しが一次予防になります。

食後の急激な変動が血管へのダメージを大きくする

食後の急激な上昇とその後の急降下は、体内の酸化ストレスを高め、血管の内側を傷つけやすくします。

この状態が続くと、血管のしなやかさや機能が低下し、将来的な健康リスクが増大します。

また、「食後高血糖」は空腹時の数値よりも、将来の循環器系のリスク指標として重要であることが報告されています。

上手な付き合い方(実践)

置き換え表:高GI→低GIのスマートスワップ

ここまでに解説してきたように、GI値の高い食品や調理法の違いは、インスリンの出やすさに大きく影響します。とはいえ、毎日の食事から白米やパンを完全に抜くのは現実的ではありません。そこで役立つのが 「高GI → 低GI」への置き換え です。すでに紹介した食材や工夫を活かしながら、白米を玄米に、菓子パンをナッツや果物に入れ替えるなど、日常的に続けやすい工夫を具体的に紹介していきます。

主食は白米・食パンから玄米・全粒粉パンへ

白米や食パンはGI値が高く、インスリンが分泌されやすいです。そのため、食物繊維やビタミンが豊富な玄米や全粒粉パンに替えることで消化吸収が緩やかになり、過剰分泌を抑えられます。

麺類はうどん・ラーメンからそば・全粒粉パスタへ

うどんやラーメンは精製小麦粉主体でGIが高いため、低GIのそば(特に十割そば)や全粒粉パスタに替えることで、血糖上昇が穏やかになります。

このように、同じ麺類でも選び方次第で、インスリン負担を抑制できるのです。

じゃがいも料理はポテトフライから冷やしたポテトサラダへ

揚げたポテトは食べやすく大量摂取しがちでGIも高いです。反対に、冷やしたじゃがいもは「レジスタントスターチ」が増え、吸収が遅くなります。

同じじゃがいもでも調理法を工夫すればインスリン分泌を抑えることができます。

甘い飲料は砂糖入りジュースから無糖茶・炭酸水へ

ジュースや炭酸飲料は液体糖質で血糖値を急上昇させ、インスリン分泌を促進します。無糖のお茶や炭酸水に替えるとインスリン負担をゼロに近づけることができます。日頃ジュースや炭酸飲料を飲んでいて、いきなりお茶や炭酸水に替えると物足りなさを感じてしまうかもしれません。

ペットボトル3本のうちの1本だけ替えてみるなど、少しずつ対策していきましょう。

おやつは菓子パンからナッツ・ヨーグルト・果物へ

菓子パンは精製炭水化物+砂糖+脂質でインスリン分泌が多くなりやすいです。ナッツやヨーグルト、果物に替えることで、血糖上昇が穏やかになり、栄養素も摂取することができます。

甘いものが食べたくなった時のために、果物を冷蔵庫に常備しておくと安心ですね。

食べる順番・マクロ配分(食物繊維/タンパク質/脂質)

食物繊維を先に摂ると糖の吸収が遅くなり、インスリン分泌が穏やかになる

野菜や海藻、豆類に含まれる水溶性食物繊維は、腸内でゲル状になり糖の吸収を遅らせます。その結果、血糖値上昇がゆるやかになりインスリン分泌を抑えることができます。

食事の際は前菜サラダや海藻・豆料理を先に食べるベジファーストを意識しましょう。

タンパク質を一緒に摂ると血糖の上昇が緩やかになる

魚、肉、卵、大豆製品などのタンパク質食品は消化に時間がかかるため、糖の吸収をゆるやかにしてくれます。また、タンパク質に含まれる成分の一部には、インスリンを適度に分泌させて血糖値を安定させる働きがあります。

そのため、炭水化物だけを食べるよりも、「ご飯+魚+味噌汁」といった主食・主菜・副菜がそろった和食型の食事の方が理想的です。

適度な脂質を加えると胃の滞留時間が延び、血糖コントロールに役立つ

良質な脂質(オリーブオイル、ナッツ、魚油など)は消化に時間がかかります。そのため、胃から小腸への排出がゆっくりになり、糖の吸収スピードが緩やかになります。

糖質中心の食事でも、サラダにオイルを少しかけるだけで血糖の上昇を抑えられるため、手軽で効果的な対策になります。実際に、炭水化物の前にオリーブオイルなどの脂質を摂取すると胃排出が遅くなり、血糖の上昇やピークが抑えられることが報告されています。

「野菜→タンパク質→炭水化物」の順で食べるとインスリン負担を軽減できる

「食べる順番」を工夫するだけで、同じメニューでも血糖値の上がり方を抑えられることがわかっています。特に 「野菜 → タンパク質(魚や肉、卵など) → 炭水化物」 の順で食べると、血糖の上昇が約20〜30%抑えられるという研究報告があります。これにより、インスリンが一度に大量に分泌されるのを防ぐ効果も期待できます。

実践しやすい方法としては、食事の最初にサラダや味噌汁を食べる習慣をつけるのがおすすめです。

参考:Imaiら, Diabetic Medicine, 2013

主食だけでなく、三大栄養素のバランスを意識することが重要

炭水化物単独は過剰分泌の主因。繊維・タンパク・脂質で安定化します。「主食・主菜・副菜」をそろえるだけでも改善します。

主食だけでなく、三大栄養素のバランスを意識することが重要

炭水化物だけを食べるのは、インスリン分泌を過剰にする最大要因となります。食物繊維・タンパク質・脂質を組み合わせることで、血糖・インスリンの安定化につながります。「主食・主菜・副菜」のそろった食事は、自然にバランスが取れやすいので、なるべく炭水化物だけにならないように意識しましょう。

摂取タイミングと量のコントロール

一度に大量の炭水化物を摂るとインスリンが過剰に出やすい

大盛りご飯や麺類、菓子パンなど「一度に大量」に食べると血糖急上昇を招きます。インスリンも一気に大量分泌され、太りやすくなってしまいます。

量を半分にして野菜やたんぱく質と組み合わせると負担を軽減することができます。

朝や昼に主な糖質を摂り、夜は控えめにするとインスリン負担が軽い

夜は活動量が少ないため、摂った糖質が消費されにくく、インスリンが分泌されても余剰分は脂肪の蓄積に繋がりやすくなります。

主食は朝・昼にしっかり、夕食は控えめを基本のリズムにしたいですね。

間食で小分けに糖質を摂ると血糖変動が安定しやすい

1回で大量に食べるよりも、小分けして数回に分ける方が血糖上昇が緩やかになります。インスリンの分泌も断続的で少量に抑えられます。

具体的には、おにぎりを2回に分けて食べることや、果物を間食に取り入れるなどが有効です。

運動前後の糖質摂取は効率よくエネルギーとして使われる

運動前に糖質を摂ると、すぐに活動エネルギーとして使われやすくなります。一方、運動後は筋肉が糖を取り込みやすい状態になっており、インスリンも効率よく働きます。そのため、アスリートがトレーニング直後にバナナやスポーツドリンクを摂るのは、この仕組みに基づいているのです。

自分の活動量に合わせて摂取量を調整することが重要

デスクワーク中心の生活を送る人と、肉体労働で体を多く動かす人とでは、必要とする糖質量は大きく異なります。自分の活動量に比べて糖質を摂りすぎると、インスリンが過剰に分泌され、余分な糖が体脂肪として蓄積されやすくなります。

そのため、消費カロリーを意識して糖質の摂取量を調整する「適量管理」が、血糖コントロールや体重管理の大切なポイントとなります。

外食・コンビニで“インスリンが出やすい食べ物”を避けるコツ

丼もの・カレーライスは糖質過多でインスリンが出やすい

ご飯大盛りに加え、実は、カレーや丼の具にも糖質(ルー・タレ・衣)が多く含まれています。そのため、1食で100g以上の糖質を摂りやすく、血糖値急上昇を招いてしまいます。

さらに、外食の丼は「主食+調味料の糖質」で隠れ負担が大きいため、サイズやご飯の量で調整するようにしましょう。

菓子パン・惣菜パンは高GI+砂糖+脂質の組み合わせで特にリスクが高い

小麦粉×砂糖×油脂で、血糖値とインスリン分泌が大きく上昇します。カロリー密度が高いため少量でも過剰摂取になりやすい点も問題です。

「おやつ感覚」のつもりが実際は主食+デザート並みの糖質になることもあるので、頻度を減らしたり、代わりのものを考えたりして負担を減らすようにしましょう。

甘い缶コーヒーや清涼飲料は液体糖質でインスリン分泌を急激に促す

缶コーヒー1本で角砂糖5〜7個分の糖質が含まれることがあります。さらに、液体の糖質は咀嚼を介さないため、血糖が一気に上がりやすくなります。

水・お茶・無糖コーヒーに切り替えるだけでインスリン負担を軽減することができます。

麺類単品(うどん・ラーメン・パスタ)は主食だけで偏り、インスリン負担が大きい

麺は精製小麦粉で高GIのため、単品で食べると血糖値が急上昇します。さらに、具材が少なく、食物繊維やタンパク質が不足していることが多いです。

そのため、自宅ではサラダなどの副菜を作ったり、外食の場合は、「サラダや副菜セット付き」を選ぶようにしましょう。

おにぎり+菓子パンなど“糖質×糖質”の組み合わせは避けるべき

おにぎりも菓子パンも、コンビニで手軽に買えるものの、炭水化物が重なりインスリン分泌が極端に増えます。そして、タンパク質や野菜が不足し、栄養バランスが崩れてしまいます。

「おにぎり+サラダチキン」「パン+野菜サラダ」など置き換えるのがおススメです。

続ける仕組み化(計測・ご褒美・例外ルール)

食事や体重を記録することで行動を可視化し、継続しやすくなる

食事日記やアプリを活用して糖質量や体重を記録すると、自分の行動を「見える化」できるため、習慣化につながりやすくなります。さらに、数字で変化を確認できることで、努力の成果を実感しやすいです。

レコーディングダイエット(食事記録アプリ)や血糖測定は、その代表的な方法です。

小さな成功にご褒美を設定するとモチベーションが維持できる

体重が1kg減ったら好きな服を買う、1週間続けたら外食を楽しむなどご褒美を決めることで「行動と快楽」が結びつき、続けやすくなります。

行動経済学の研究でも、人は将来の健康という大きなメリットよりも“目先のご褒美”を優先する傾向があることが分かっています。実際に、小さなご褒美を設定した方が習慣が継続しやすいことが研究で報告されています。

例外ルールを設けることで無理なく続けられる

「週1回は好きなスイーツを食べてもOK」といった、いわゆる チートデイ を設けるなど、柔軟なルールを設定することも大切です。完全な禁止にすると挫折しやすく、かえってリバウンドの原因になりがちです。

適度な“ゆるさ”を残すことで、無理なく続けられ、長期的な習慣化につながります。

完璧主義ではなく“7割実践”を目指すのが長続きのコツ

毎食完璧に管理するよりも、「7割できればOK」と考える方が心理的負担が少なく続けやすいです。続けること自体が成果につながり、継続することでインスリン分泌も徐々に安定してくるはず。

「小さな積み重ね」でも、長期の健康維持に直結します。

継続はインスリン分泌の安定化と体調改善につながる

習慣的に低GI食品や食べる順番を意識することで、血糖値変動が安定します。結果的に体重管理・集中力維持・将来の生活習慣病リスク低下など良い影響が出ます。

短期的な我慢ではなく、生活習慣として根付かせることがゴールの近道となります。

深掘り:GIだけでは説明できないケース

GL(グリセミック負荷)の考え方

GLは「GI値×糖質量」で算出される指標で、実生活に即した目安になる

GLは GI × 糖質量(g) ÷ 100 で算出することができます。GIだけでは「質」しか分かりませんが、GLは「質×量」を同時に計算することができます。

これまでもご紹介してきましたが、実際の食事は摂取量によって影響が大きいため、GLの方が現実的ですね。

同じGIでも食べる量が多いとGLが高くなり、インスリン分泌も増える

パスタ(GI 60)を100g食べる場合と200g食べる場合ではGLが倍違います。このように、量でインスリンの分泌は大きく変わります。

そのため、GIだけで“安心”せず、量の管理も徹底しましょう。

GIが高くても糖質量が少なければGLは低く、実際の負担は軽い

スイカ(GI 72)は高GIですが、糖質量が少ないためGLは低くなります。「高GIだから避ける」ではなく、GLを見れば適量であれば摂取可能と分かることもあります。

GLは血糖・インスリンの“総合的な負担”を評価できる

GL(グリセミック負荷)は、GIが示す「食品の質」に加えて「摂取量」も反映するため、食後血糖やインスリン分泌の総合的な負担を評価できる指標です。

GIは食品の種類だけを比較するものですが、GLは実際の食事量を考慮することで、より現実に近い影響を測ることができます。実際に、疫学研究では、GLの高さが将来的な健康リスクの増大と関連することが報告されています。

食事管理ではGIと合わせてGLを意識することが有効

GI=食品の特徴、GL=実際の摂取影響という役割があります。両方を意識することで「食品の質」と「食べる量」を総合的に管理することができます。

実践的には「高GI食品でも量を控える」「低GI食品でも食べ過ぎない」というバランスが重要です。

インスリン指数(Insulin Index)という視点

インスリン指数は「食品を摂取した後のインスリン分泌量」を直接測定した指標である

インスリン指数は、シドニー大学の研究グループにより提案された概念で、食後120分までのインスリン分泌反応を測定して算出します。

GIが血糖値の指標なのに対し、インスリン指数はホルモン反応そのものを測ります。

GIが低くてもインスリン指数が高い食品が存在する

ヨーグルトや乳製品は、GI値は低いもののインスリン指数は高めに出る食品です。このことは、「GIが低ければインスリン負担も少ない」とは一概に言えないことを示す重要な例といえます。

タンパク質や乳製品は血糖を大きく上げないが、インスリンを多く出させることがある

アミノ酸や乳タンパク(ホエイ)はインスリン分泌を刺激する作用を持ちます。そのため血糖値は上がらないものの、インスリンは増加するという現象が起こることがあります。

GIとインスリン指数を併用することで、より正確にインスリン反応を予測できる

GIだけでは血糖上昇に基づく推測しかできません。しかし、インスリン指数を加えると「血糖値以外の要因によるインスリン分泌」まで評価できるようになります。

ただし研究データはまだ限定的で、全食品を網羅しているわけではない

インスリン指数についての研究はまだ限られており、対象となっているのは約40種類の食品にすぎません。そのため、現時点では日常で食べるすべての食品に当てはめられる段階ではありません。

したがって、インスリン指数はあくまで参考のひとつと考え、GIやGLと組み合わせて活用するのが現実的です。

まとめ

インスリンが出やすい食べ物は、血糖値を急上昇させやすい高GI食品や糖質の多い食品に多く見られます。白米・食パン・砂糖入り飲料などはその代表例で、摂取量が増えるほどインスリン分泌も強くなります。一方で、同じ食品でも調理法や食べる順番によって血糖上昇のスピードは変わります。GI値だけでなく、量を加味したGLやインスリン指数を組み合わせて考えることが、より実態に即した管理につながります。実践面では「白米→玄米」「ジュース→無糖飲料」などの置き換え、また「野菜→タンパク質→炭水化物」の順で食べる工夫が有効です。完璧を目指すより7割実践を続けることが、長期的な健康維持のカギとなります。