血糖値は糖質の摂取で変動して、数値が慢性的に高くなると糖尿病につながる可能性があります。

血糖値を上げないようにするには、糖質の摂取量の調整や食材の食べ方が重要です。

日頃は忙しくて外食が多い人でも、食べ方や商品選びを工夫すると、健康的に過ごせます。

この記事では、血糖値を上げない食べ方について、栄養素を摂取する順番や外食における商品の選び方などをまとめました。

この記事でわかること

- 食事で血糖値が上がる仕組みと高血糖の原因

- 血糖値スパイクや糖尿病による体への影響

- 血糖値を上げない栄養素の摂り方

- 1日あたりの糖質の摂取量の目安と食物繊維の取り入れ方

- 外食やコンビニ食でも血糖値を上げない工夫

- 食事以外で血糖値を上げる原因と対策

健康診断に向けての改善や栄養素の偏りが気になる人は、参考にしてください。

食後の血糖値は糖質の多量摂取や肥満が原因で急上昇する

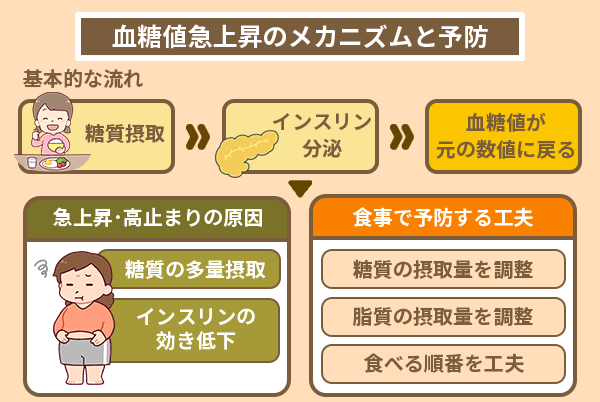

血糖値は血中にある糖質を示す数値であり、基本的には以下の流れで血糖値は変動します。

-

- 食事で糖質を摂取すると、一時的に血糖値が上昇する

- 血糖値を元の数値に戻すため、すい臓からホルモンのインスリンが分泌される

- インスリンの効果により血糖値が下げられて、元の数値に戻る

しかし、糖質を多量に摂取したり、インスリンの効果が何らかの原因で弱まったりした場合は血糖値を元の数値まで下げられません。

血糖値が高い状態を保ったまま、次の食事で糖質を摂取すると血糖値はさらに上がるため、高血糖につながります。

血糖値は糖質を摂取する限り必ず上がりますが、食事において以下の点を意識すると、血糖値の急激な上昇を抑えられます。

-

- 食事の1食あたり、もしくは食事全体における糖質の摂取量を調整する

- インスリンの働きを弱める肥満を防ぐために、脂質の摂取量を調整する

- 食べる順番を工夫して、食物繊維の効果で血糖値の上昇を緩やかにする

血糖値の急上昇や高血糖は身体に悪影響を及ぼすため、食事から改善していきましょう。

血糖値の乱高下が続くと血管への負担から心筋梗塞や脳梗塞のリスクが高まる

血糖値が急激に上昇しても、インスリンの効果で特に異常もなく元の数値に戻る場合があります。

しかし、血糖値の急上昇から元の数値に戻すような乱高下が繰り返される場合、以下のような症状が出る場合があります。

-

- 慢性的な疲労感

- 食後の急激な眠気

- めまい

- 頭痛

- 動悸

上記は血糖値スパイクと呼ばれる症状であり、体調面では軽い症状でも血管に負担がかかっている状態です。

血管に負担がかかり続けると動脈硬化が発生して、心筋梗塞や脳梗塞につながる可能性があります。

高血糖の状態が慢性的になると糖尿病や糖尿病合併症につながる

糖質の過剰摂取から血糖値を下げきれず、高血糖の状態が続くと、糖尿病を発症する可能性があります。

糖尿病は高血糖による血管への負担に加えて、糖尿病合併症と呼ばれる以下のような病気を発症するリスクが高まります。

-

- 糖尿病網膜症:網膜への異常から出血や網膜剥離が生じて、最悪の場合は失明する

- 糖尿病腎症:腎機能が低下して、最悪の場合は腎不全を引き起こす

- 糖尿病神経障害:神経機能の低下から手足のしびれが生じて、最悪の場合は細胞が腐って切断する必要性も出てくる

糖尿病は進行すると治療が難しくなるため、発症する前に血糖値を上げない食べ方で対策する必要があります。

血糖値の乱れが気になる方へ

血糖値の急な上昇や乱高下を防ぐには、食べ方の工夫とともに、

日常的に取り入れられるサポート成分を知っておくことも役立ちます。

アカシア由来の「アカシアポリフェノール」は、食後血糖値の上昇をゆるやかにする働きが国内外の大学との共同研究で報告されています。

血糖値対策の選択肢を広げたい方は、こちらもご覧ください。

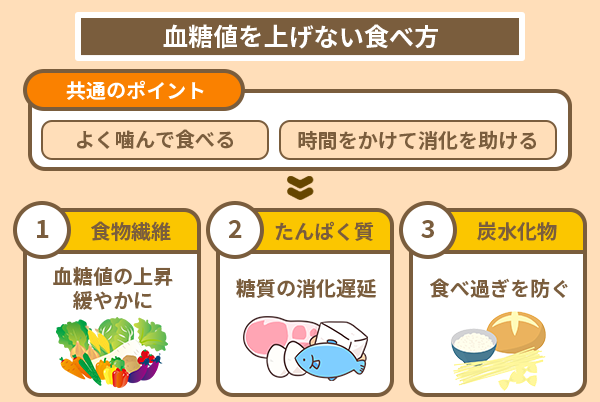

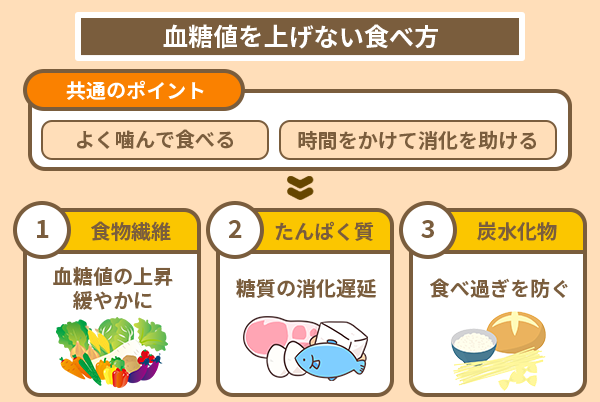

血糖値を上げない食べ方は食物繊維をほかの食材よりも優先的に食べる

血糖値の上昇は、炭水化物に含まれる糖質が消化された後に起こります。

糖質を一気に摂取すると糖質の消化を早めるため、血糖値を上げない食べ方として、糖質の摂取を後回しにするのが有効です。

そのため、食事で摂取する栄養素は、以下の順番で摂取するのが推奨されます。

-

- 食物繊維:糖質より先に消化されて血糖値の上昇を緩やかにする

- たんぱく質:消化に時間がかかるため、あとから摂取する糖質の消化を遅らせる

- 炭水化物:ほかの食材である程度満腹中枢を満たして、食べ過ぎを防げる

食物繊維には血糖値の上昇を緩やかにする働きがありますが、効果を発揮するまではある程度消化する時間が必要です。

食事の際は食物繊維の多いサラダなどを優先的に食べて、その後に肉や魚などのたんぱく質を食べましょう。

個人で1日あたりに必要な糖質の量を把握して毎日適切な量を摂取する

糖質は血糖値を上昇させる直接的な原因ですが、体に必要な栄養素の1つであるため、一切摂取しないのは推奨できません。

血糖値を上げ過ぎない範囲で糖質を摂取するには、個人で1日あたりに必要な糖質の摂取量を把握する必要があります。

1日あたりの糖質の摂取量は、1日に必要な推定エネルギー量の50〜60%が目安です。

推定エネルギー量は食べ物から摂取するカロリーであり、性別や年齢、1日あたりの運動量を示す身体活動レベルから割り出せます。

日本医師会の公式サイトでは、項目を選択するだけで簡単に推定エネルギー量を計算できるため、活用してみましょう。

例として30代の男性で身体活動レベルが普通だった場合、以下のとおりです。

-

- 1日に必要な推定エネルギー量の目安:2747.5kcal/日

- 1日あたり糖質の摂取量の目安:1,373~1,648kcal/日

- 1gあたり4kcalとした場合の1日あたりの糖質の摂取量:343~412g

ただし、個人の体質や体調によっては、目安よりも糖質の摂取量を減らしたほうが良い場合もあります。

血糖値を上げないための食材選びでは食物繊維が多い食材を積極的に取り入れる

血糖値を上げないために食材を選ぶ場合、糖質を適量摂取できる範囲に抑えつつ、栄養バランスを意識して食材を組み合わせていきます。

糖質や脂質を多く含む食材を減らした分は、食物繊維やたんぱく質の多い食材で量を補いましょう。

特に食物繊維は摂取量を増やしても体への悪影響が少ないため、積極的に取り入れたい食材です。

具体的に食物繊維の多い食材の例は、以下のとおりです。

| 食材 | 100gあたりで食物繊維が多い代表例 |

|---|---|

| 野菜 | モロヘイヤ:食物繊維3.5g/24kcal ブロッコリー:食物繊維4.2g/30kcal オクラ:食物繊維5.4g/25kcal |

| キノコ類 | まいたけ:食物繊維4.3g/27kcal えのき:食物繊維4.5g/34kcal ぶなしめじ:食物繊維4.2g/22kcal 干ししいたけ:食物繊維6.7g/40kcal |

| 海藻類 | わかめ:食物繊維4.3g/20kcal 昆布:食物繊維36.8g/205kcal |

| 大豆類 | 大豆:食物繊維8.5g/163kcal インゲン豆:食物繊維13.6g/127kcal 納豆:食物繊維9.5g/184kcal |

野菜については、いも類や一部の根菜類は糖質を多く含む野菜であるため、種類ごとで栄養素をよく確認する必要があります。

外食やコンビニ食でも商品選びや食べ方で血糖値を上げない食べ方ができる

仕事や家事で忙しい場合、自分で食事を作る暇がなく、外食やコンビニ食に頼る場面が多い人もいます。

外食のメニューやコンビニの商品は万人向けに作られているため、1食あたりのカロリー量や味付けの濃いものが多い傾向があります。

しかし、外食やコンビニ食でも商品選びや食べ方を工夫した場合、血糖値を上げないような食べ方は可能です。

基本として食物繊維の優先的な摂取や1日あたりの糖質の摂取量を守りながら、以下の項目を実践しましょう。

-

- メニューや商品に書かれているカロリーや栄養素を確認してから選ぶ

- 弁当や定食で食物繊維が足りない場合は、惣菜やサイドメニューで補う

- 外食や弁当でごはんの量を調整できる場合は、摂取量に合わせて選択する

- ごはんを自分で用意できる場合は、惣菜やサイドメニューで栄養素を調整する

- 卓上や付属の調味料はなるべく使う量を少なくする

近年は健康を意識した商品も増えていますが、コンビニ弁当の中には野菜が少なく、脂質や塩分が高めの商品があります。

そのため、弁当よりも自分でごはんを用意してコンビニ惣菜のみを購入するほうが、糖質や食物繊維を調整できるため便利です。

定食のメニューでも食物繊維不足を感じた場合は、サラダや小鉢のメニューを確認して追加を検討します。

調味料は食材と比べて糖質の量は多くありませんが、使い過ぎると目安となる摂取量を超える可能性があります。

血糖値を上げない料理では食材と調味料を工夫して糖質を抑える

血糖値を上げない料理を作る場合は、食材だけでなく、味付けに使う調味料の糖質の量も意識する必要があります。

血糖値を上げない1食分の料理の例は、以下のとおりです。

| 食事 | 100gあたりの糖質量 | 100gあたりの合計糖質量 |

|---|---|---|

| 主食:玄米ごはん | 玄米ごはん:34.2g | 34.2g |

| 主菜:とりの胸肉とブロッコリーのバター醤油炒め | とりの胸肉:0g ブロッコリー:0.9g バター約10g:0.02g 薄口醤油大さじ一杯:0.9g 塩適量:0g |

1.82g |

| 副菜:大豆とわかめのマヨネーズ和えサラダ | 大豆:0g わかめ:0.6g 全卵マヨネーズ小さじ一杯:0.2g |

0.8g |

| 総計 | – | 36.82g |

玄米ごはんは白米よりも糖質を抑えられるため、ごはんが食べたい場合の選択肢に入ります。

主菜と副菜はどちらも食材と調味料を混ぜて、簡単に調理できます。

バターやマヨネーズは脂質量が多い一方、糖質については比較的少ない調味料です。

使い過ぎによる脂質過多は防ぐべきですが、血糖値を上げないための料理では適量で味付けとして役立ちます。

糖質を抑えても十分美味しい料理は作れるため、料理をする際は糖質量を中心に食材や調味料ごとの栄養素をよく確認しましょう。

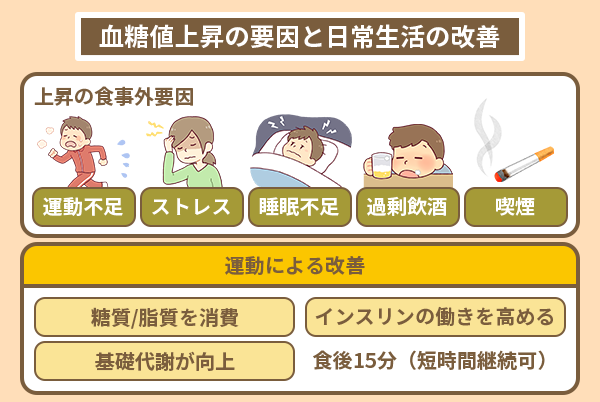

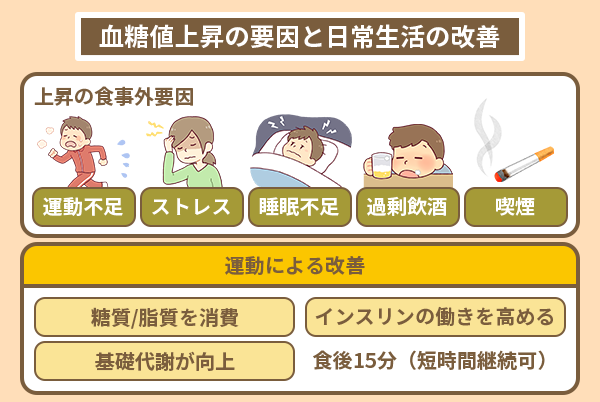

食事以外でも運動不足やストレスが原因で血糖値が上がる場合がある

血糖値の上昇は食事以外でも、以下の項目が原因で発生する可能性があります。

-

- 運動不足:エネルギーとして糖質や脂質を消費する量が減る

- ストレス:インスリンの効果を弱めるホルモンが発生する可能性がある

- 睡眠不足:インスリンの感受性を低下させて、ストレスにもつながる

- 飲酒:適切な量は良い影響があるが、過剰なアルコール摂取は高血糖につながる

- 喫煙:インスリンの働きを妨げる作用があり、糖尿病合併症やほかの病気の発病リスクも上げる

喫煙はさまざまな病気を発症させる原因になるため、血糖値の上昇対策以外でも基本的に喫煙は推奨されません。

飲酒については1日あたり20〜25gの適量のアルコール摂取の場合、糖尿病の発症を抑える効果が期待できます。

一方で、アルコールは摂取し過ぎると肝臓の脂肪が増えて、インスリン分泌を抑えてしまいます。

食事と運動は同時に改善すると血糖値を上げない対策としてより効果的

高血糖や糖尿病の治療において、食事療法と運動療法は併せて行われる傾向があります。

運動を行った場合、血糖値の上昇に対しては、以下の効果を発揮します。

-

- 食事で摂取した糖質や脂質が運動時にエネルギーとして消費されて、血糖値の上昇や肥満を防ぐ

- 運動にはホルモンを活性化させる効果があり、インスリンの働きを高められる

- 筋肉量が増えた場合、基礎代謝が上がって運動時以外もエネルギー消費される

血糖値を上げないための運動は、毎日食後に15分程度ウォーキングなどの有酸素運動を行うのが目安です。

しかし、仕事や家事で忙しい場合、時間がない点や疲れから15分でも運動するのが難しい人もいます。

運動時間の確保が難しいときは、2〜5分程度の有酸素運動を1日の隙間時間でくり返し行いましょう。

食事制限によるストレスを回避するためには適度に好物を食べる

ストレスは睡眠不足や人間関係などから発生しますが、血糖値を上げない食べ方による食事制限でもストレスを感じる可能性があります。

特に食事を趣味やストレス解消としていた人は、自由に食べられない点から徐々にストレスを溜める原因になり得ます。

しかし、血糖値を上げない食べ方をする中で、糖質の多い食材を食べるのが禁止されるわけではありません。

問題が発生するのは1食あたりの量や毎日のように食べる行為で、摂取量の範囲内で食べる分にはむしろストレスを解消する効果があります。

糖質が多い好物を1週間に1度などの一定の頻度で食べられるようにして、食べる日にはほかの食材で栄養素を調整していきましょう。

無理なく健康づくりを続けたい方へ

血糖値対策は食事だけでなく、運動・睡眠・ストレス管理など生活習慣全体のバランスが大きく関わります。

こうした日々の健康づくりを支える成分として、

アカシア由来ポリフェノールの働きが国内外の研究で明らかになっています。

血糖値を上げない食べ方や料理を覚えて健康的な生活を送る

血糖値を上げない食べ方についてまとめると、以下のとおりです。

-

- 栄養素を摂取する順番は食物繊維、たんぱく質、炭水化物が推奨される

- 糖質も必要な栄養素であるため、1日あたりの必要な摂取量を把握する

- 糖質や脂質を抑える分、食物繊維の多い食材で量を補う

- 外食やコンビニ食では栄養素の表示を確認して、足りない分は惣菜などを追加する

- バターやマヨネーズ、塩は糖質が少ない調味料として料理の味付けに使える

- 食事と合わせて毎日短時間の運動を行うと、より健康的な効果を得られる

- 食事制限によるストレスを回避するために、好物も週に1回など適量で食べる

血糖値を上げない食べ方は、糖質を一切摂らないわけではなく、個人に合わせた摂取量の調整や食べる際に工夫を加えて行います。

いきなりすべてを取り入れるのは難しい場合もあるため、最初は食べる順番からなど、できる範囲から始めてみましょう。