私たちの体は血液中のブドウ糖をエネルギー源として動いていますが、そのバランスが崩れて血糖値が高くなると、糖尿病や動脈硬化といった生活習慣病のリスクが高まります。

なかでも空腹時血糖値は、体の代謝機能を正確に映し出す健康のメーターといえる指標です。

この記事では、空腹時血糖値の正常範囲や数値が示す健康状態について詳しく解説します。

この記事で分かること

- 空腹時血糖値は体の健康状態を示す健康メーター

- 空腹時血糖値の数値により分類される3つのゾーン

- 正常値の範囲内であっても数値が高めである場合の糖尿病リスク

- 空腹時血糖値を正常範囲内に保つための食事や運動の工夫方法

- 空腹時血糖値が高い状態を放置した場合の合併症リスク

空腹時血糖値を正常範囲内に保つための具体的な食事の工夫や運動方法なども紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

空腹時血糖値は体の健康状態を示す重要な健康メーターである

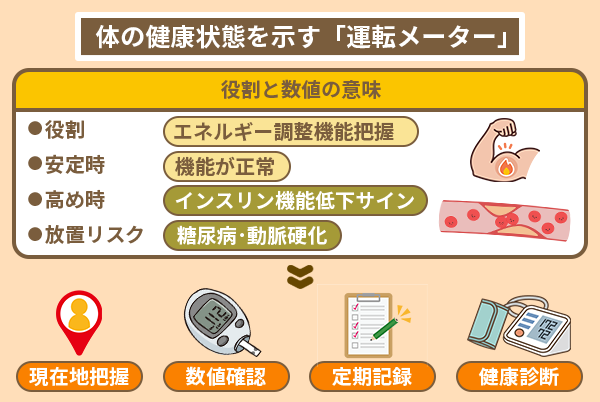

空腹時血糖値は体の状態を示す健康メーターであり、この数値が正常範囲に保たれているかどうかで現在の体がどのような状態で走っているのかを把握できます。

この数値が高めに出ている場合はすでに健康のバランスが崩れ始めているサインであり、一方で安定している場合には、体のエネルギー調整機能がうまく働いていると考えられます。

空腹時血糖値が基準値より高いと不安に感じる人は多くいますが、それは悪い知らせではなく体からのメッセージに過ぎません。

空腹時血糖値は体が食事やストレス、睡眠そして運動などにどう反応しているかを映し出すメーターです。

この数値が高い場合は、血液中のブドウ糖を処理するインスリンの働きが弱まっている可能性を示します。

しかし、このような病気はメーターの正しい見方を身につけると、未然に予防が可能です。

はじめに空腹時血糖値の正常範囲を知り、自分がどの位置にいるのかの理解が、糖尿病や動脈硬化といった様々な病気を防ぐための第一歩となります。

さらに、食後の血糖値やヘモグロビンA1cと併せて確認すると、より正確に体の健康状態を把握できます。

ただし、血糖値は以下に左右されるため、数値の変化を定期的に記録して自分の傾向を知るのが重要です。

-

- 体調

- 前日の食事

- 睡眠の質

- ストレス

数値の小さな変化を見逃さず、生活習慣を調整していくのが体の健康を守る鍵となります。

他にも定期的に健康診断を受けると、変化の兆候をいち早く察知できるため、長期的に健康を守れます。

空腹時血糖値は、体が現在どのような速度で走っているかが分かるメーターです。

検査結果で不安になる数値が出た場合でも、空腹時血糖値に関する正しい見方と行動を身に着けると、将来の健康維持につながります。

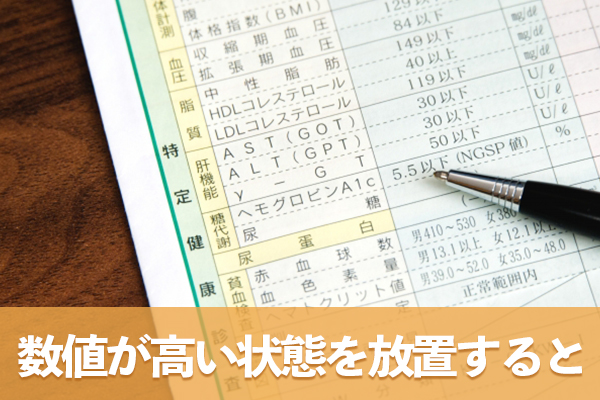

空腹時血糖値の数値により健康状態が3つのゾーンに分類される

空腹時血糖値は、体の糖代謝機能がどの程度正常に保たれているかを示す重要な指標です。

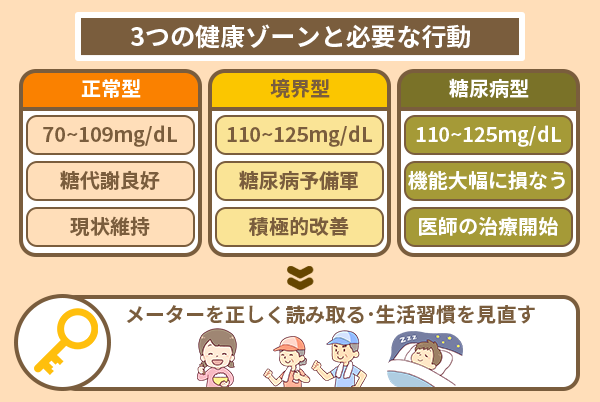

空腹時血糖値の数値により健康状態は以下の3つに分類され、自分の体がどの位置にいるのかを把握する目安となります。

-

- 正常型

- 境界型

- 糖尿病型

車の速度メーターのように空腹時血糖値も以下の段階を示しており、どのゾーンに入っているかで今後の生活習慣や治療の方向性が変わってきます。

-

- 安全

- 注意

- 危険

はじめに、正常型とは、空腹時血糖値が70〜109mg/dLの範囲にある状態のことです。

上記の範囲の場合は体のインスリン分泌や血液中のブドウ糖の利用が適切に行われており、糖代謝は良好に保たれています。

食事を取っていない状態でも血糖値が安定しているのは、肝臓が適切に機能し、余分な糖を適切に処理できているサインです。

日常からバランスの取れた食事や適切な運動、十分な睡眠が維持できていると、このゾーンを保ち続けられます。

次に、境界型とは、空腹時血糖値が110〜125mg/dLの範囲内にある状態のことです。

医学的には糖尿病予備軍とも呼ばれ、血糖コントロールの機能が少しずつ低下している状態で、インスリンの効きが悪くなり始めて食後血糖値が高い可能性があります。

最後に、糖尿病型とは、空腹時血糖値が126mg/dL以上になった状態のことです。

糖尿病型の段階ではすでに血糖値をコントロールする機能が大幅に損なわれており、インスリンの分泌量が不足したり、インスリンの働きに対して細胞の反応が鈍くなったりしています。

このような状態を放置すると、以下の糖尿病特有の三大合併症を引き起こすリスクが高まります。

-

- 糖尿病性腎症

- 糖尿病性網膜症

- 糖尿病性神経障害

さらに動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞など、命に関わる病気へとつながる恐れもあります。

このように、空腹時血糖値は単なる結果ではなく、現在の体の健康状態を示す信号です。

正常型を維持できているのが理想的ですが、境界型の場合でもまだ正常型に戻るチャンスがあります。

糖尿病型と診断された場合も、医師の指示のもとで治療と生活習慣の改善と並行すると、症状の進行を抑制できます。

そのため、健康診断で数値を見たときには現在の自分がどのゾーンにいるのかを冷静に判断してください。

空腹時血糖値が正常値の範囲内であっても数値が高めである場合には糖尿病を発症するリスクが潜む

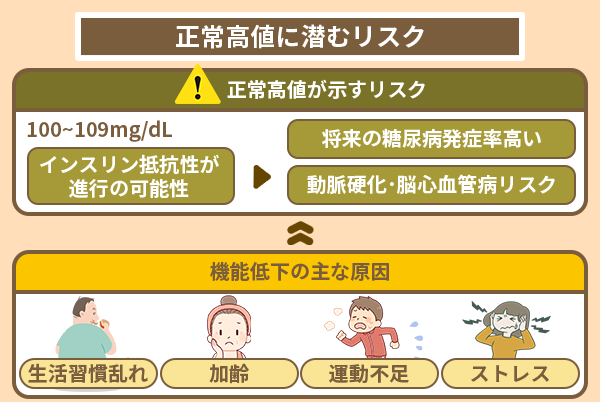

空腹時血糖値が基準範囲内の場合でも、正常高値に分類される人には将来的に糖尿病を発症するリスクが潜んでいます。

正常高値は医学的にはまだ正常型に含まれるものの、血糖コントロール機能が低下し始めている可能性があります。

血糖値は食事によって上昇し、インスリンの働きで一定の範囲内に戻るように調整されています。

しかし、以下の影響によってインスリンの効きが徐々に悪くなると、空腹時でも血糖値が高めに保たれます。

-

- 生活習慣の乱れ

- 加齢

- 運動不足

- ストレス

このような状態を放置すると、空腹時血糖値が110mg/dLを超える境界型へと移行し、最終的に糖尿病を発症するリスクが高まります。

実際の研究においても、正常高値の人は正常値の人に比べて将来の糖尿病発症率が有意に高いと報告されています。

これは正常高値の段階ですでにインスリン抵抗性が進行しており、体内で血液中のブドウ糖を処理する能力が弱まっているためです。

正常高値は糖尿病のみでなく、以下のような脳心血管病を発症するリスクにもつながります。

-

- 脳梗塞

- 脳出血

- 心筋梗塞

- 狭心症

正常高値の段階では、まだ正常範囲内だから大丈夫と油断しないのが重要です。

空腹時血糖値を正常範囲に保つためには生活習慣の改善が重要である

空腹時血糖値を正常な範囲に保つためには、生活習慣の改善が重要です。

血糖値は一時的な要因のみでなく、毎日の食事や運動、ストレスなどの積み重ねによって左右されます。

そのため、特別な薬や治療を受けなくとも、自分の日常の行動を少しずつ見直すと体の健康メーターを安全なゾーンに戻せます。

はじめに食事内容の改善は不可欠で、血糖値を安定させるためには過剰摂取を防ぎ、栄養バランスの良い食事を取るのが基本です。

主食と主菜、副菜をバランスよく摂取し、特に食物繊維を意識的に取り入れましょう。

さらに野菜を食事の最初に食べるベジファーストを実践すると、血糖値の上昇を緩やかにできます。

精製された白米やパン、甘い飲料を減らし、玄米や全粒粉などを使った炭水化物に置き換えるのも効果的です。

次に適度な運動の取り入れが大切で、運動によって血液中のブドウ糖がエネルギーとして使用され、血糖値を自然に下げる働きがあります。

ウォーキングやサイクリング、軽いジョギングなどの有酸素運動を1日30分程度行うのが理想的です。

筋力トレーニングも組み合わせると、筋肉がブドウ糖を取り込み、インスリンの感受性も高まります。

他にも、睡眠とストレス管理も重要であり、睡眠不足や慢性的なストレスは血糖値を上昇させます。

寝る前のスマートフォンやパソコンの使用を控え、リラックスした状態で7時間以上の睡眠を確保するのが理想的です。

ストレスが続くと自律神経のバランスが崩れ、インスリンの働きが弱まります。

ストレス対策としては、深呼吸やストレッチ、自分の好きな趣味の時間などで心を整えるのが血糖値の管理には有効です。

このような生活習慣の改善は、短期間で結果を出すよりも続けるのが大切で、無理のない範囲で少しずつ習慣を変えていくと将来の生活習慣病を予防できるでしょう。

血糖値の急激な上昇を抑えて安定させるには食事の工夫が重要である

血糖値の急激な上昇を抑えて安定させるには、日々の食事の工夫が重要です。

どれほど健康的な食材を選んだ場合でも、食べ方を誤ると血糖値は一気に上がってしまいます。

特に食後高血糖である血糖値スパイクは血管に負担をかけ、動脈硬化や糖尿病の発症リスクを高める要因になります。

はじめに、早食いを避けるのが大切で、急いで食べると短時間で多くの糖質が吸収されて血糖値が急上昇します。

しっかりよく噛んで食べると、胃から腸への糖吸収が緩やかになり、満腹中枢も刺激されます。

ひと口ごとに箸を置いたり、会話をしながら食事を楽しんだりなど、自然にペースを落とす工夫を取り入れるのが有効です。

次に、食物繊維を多く含む食材を積極的に取り入れるのが効果的で、以下のような食材は血糖値の上昇を緩やかにする働きを持っています。

-

- 穀類(玄米やオートミール)

- 野菜(モロヘイヤやブロッコリー)

- 豆類(大豆やえんどう豆)

- きのこ(しいたけやエリンギ)

- 海藻類(わかめやきくらげ)

- イモ類(さつまいもやじゃがいも)

- 果物(バナナやりんご)

特に水溶性食物繊維は胃の中でゲル状になって糖の吸収を遅らせるため、食後の血糖値スパイクを予防できる強い味方です。

さらに炭水化物を取る際は、白米や精製されたパンよりも玄米や全粒粉パン、そばなどの低GI食品を選ぶのが推奨されます。

GI値が低い食材は血糖値の上昇を緩やかにし、インスリン分泌の負担を軽減します。

他にも、食事の際にたんぱく質や脂質を一緒に取ると、糖質の吸収速度が抑えられます。

たとえばご飯と一緒に魚や豆腐、卵料理を組み合わせると、血糖値の上昇が緩やかになります。

極端に糖質のみに偏った食事を避け、栄養バランスの良い食事を意識して取るのが、血糖値を安定させるうえで大切です。

このような食事の小さな工夫が血糖値の乱高下を防ぐうえ、体への負担を軽減します。

空腹時血糖値の変動が少ない時間帯においての測定が健康のバロメーターになる

空腹時血糖値の変動が少ない時間帯における測定は、体の健康状態を示す正確なバロメーターになります。

血糖値は一日を通して一定ではなく食事や活動量、ホルモンの分泌によって常に変動しています。

その中でも特に朝の空腹時血糖値が重視されるのは、体が安静状態にあり、外的要因による影響が少ないためです。

この時間帯こそが、代謝機能やホルモンバランスの素の状態を映し出す指標となります。

眠っている間にはエネルギー源として血液中のブドウ糖を使いながらも、必要に応じて肝臓が糖を生成して血糖値を一定に保とうとしますが、この働きには以下の複数のホルモンが関係しています。

-

- インスリン

- グルカゴン

- 成長ホルモン

- コルチゾール

特に夜明け前から明け方にかけては暁現象と呼ばれる現象があり、成長ホルモンの分泌増加により血糖値が上昇する傾向があります。

このような自然なホルモンのリズムを考慮したうえで、朝の空腹時血糖値を測定するのは体内の代謝システムが正しく機能しているかを確認する有効な手段です。

空腹時血糖値が安定して低めに保たれている場合は、インスリンの働きが良好であり、肝臓や筋肉がブドウ糖を適切に利用できています。

一方で、空腹時にもかかわらず数値が高い場合にはインスリンの分泌が不足しているか、インスリンに対する反応が鈍くなっている可能性が考えられます。

このように変動の少ない時間帯に測定された空腹時血糖値は、生活習慣や内臓機能、ホルモンバランスなどの総合的な状態を反映しています。

糖尿病リスクを早期に把握して予防につなげるためにも、定期的に正しい条件で測定し、推移を観察しましょう。

空腹時血糖値が高い状態を長期的に放置するとさまざまな合併症リスクが高まる

空腹時血糖値が高い状態を長い間放置すると、糖尿病の発症のみでなく、さまざまな合併症リスクが高まります。

空腹時血糖値の上昇は、体がすでに糖をうまく処理できなくなっているという兆候です。

自覚症状がほとんどないため見過ごされる傾向にありますが、空腹時血糖値が徐々に上昇している段階で適切な対応を怠ると、静かに体の内側でダメージが進行していきます。

血糖値の高い状態が続くと、血液中のブドウ糖が血管の内壁に付着し、徐々に血管が傷つきます。

この血管への慢性的なダメージこそが、以下の糖尿病特有の三大合併症を引き起こす主な原因です。

-

- 糖尿病性網膜症

- 糖尿病性腎症

- 糖尿病性神経障害

糖尿病性網膜症は、目の毛細血管が障害を受けて視力が低下し、進行すると失明に至る危険性があります。

糖尿病性腎症は腎臓のろ過機能が損なわれ、老廃物を十分に排出できなくなります。

重症化すると、人工透析が必要になるケースも少なくありません。

糖尿病性神経障害は手足のしびれや感覚鈍麻を引き起こし、傷や感染に気づかずに足潰瘍や壊疽といった深刻な状態に発展する可能性もあります。

他にも高血糖状態は動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気を発症するリスクも高めます。

つまり、空腹時血糖値の異常は単なる数値上の問題ではなく、体全体の血管や臓器に長期的な悪影響を及ぼす危険信号ということです。

医師の指示のもとで食事療法や運動療法、必要に応じて薬物療法を組み合わせると、血糖値を適正範囲に戻せます。

早期の適切な行動により、血管や神経の損傷を最小限に抑え、健康を長く維持できます。

空腹時血糖値は体が発する小さな警告であるため、糖尿病や合併症を防ぐためにもそのサインを見逃さず、医師と連携しながら生活を整えていきましょう。

健康な未来を目指すためには空腹時血糖値に関する正しい知識を身につけるのが重要である

健康的な未来を目指すためには空腹時血糖値に関する正しい知識を身につけ、自分の体への正確な理解が欠かせません。

血糖値は、体のエネルギー代謝や内臓機能のバランスを映し出す健康の速度メーターです。

はじめに、空腹時血糖値が正常範囲内にあるかを正確に把握するのが第一歩となります。

そのうえで、食事の取り方や運動、ストレス管理といった生活習慣を見直すと血糖値の安定を図れます。

数値が少し高めの場合でも、早めに気づいて改善に取り組むと、糖尿病や生活習慣病のリスクを大幅に下げられます。

今日の一歩が未来の健康へとつながるため、自分の意志で血糖コントロールと向き合い、健やかな明日を築いていきましょう。