最近のダイエットの主流である糖質制限、皆さんはやっているでしょうか。今では外食でも糖質制限のメニューを提供するなど糖質制限が多くの人に認識されています。糖質制限をしている人はわかると思いますが、食べ物を食べるとき糖質がどれくらい入っていて、食べてもいいものか気になるものです。今回はそんな気になる糖質の中のアルコールの糖質について紹介します。

1.アルコールの糖質はお酒によって様々

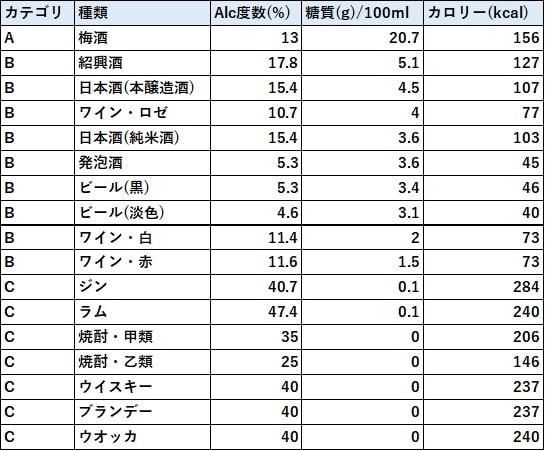

純粋なアルコール自体に糖質が含まれることはありません。しかし、アルコールが含まれているお酒は種類によって糖質の量は様々です。主なアルコール類に含まれている糖質量は下記の通り、まずは自分がよく飲むお酒の糖質を確認してみましょう。

1-1.Bの醸造酒には糖質が含まれている

糖質が含まれているお酒は基本的に醸造酒です。醸造酒とはそれぞれ果実を絞ったジュース等、糖を含む液体に酵母を入れて発酵させることにより、糖をアルコールに変換しています。そのため、もともとの材料に多分に糖質が含まれているので、醸造酒には糖が含まれています。

醸造酒の種類は上の表だとBの表記があるものです。醸造酒かどうかは、覚えるしかありませんが、ビール、日本酒、ワイン位を覚えておけばよいでしょう。また醸造酒は基本的にはアルコール度数はそこまで高くはありません。

1-2.Cの蒸留酒には糖質が含まれていない。

醸造酒とは逆に蒸留酒には糖質が含まれていません。これは蒸留酒と製法が異なるからです。醸造酒と蒸留酒は基本的に途中までは作り方は同じなのですが、その違いは蒸留酒の名の通り蒸留という工程を行っているからです。

醸造酒は水とアルコールが混ざっている状態ですが、蒸留はお酒に含まれているアルコールを取り出す工程になります。この取り出したアルコールを加水、熟成などの工程を得ることでウイスキーやブランデーなどのお酒ができるのですが、この蒸留で、90%以上の高純度のアルコールとすることもあるので糖質がほぼ含まれなくなるのです。また、表の中ではCのカテゴリのものが蒸留酒です。

1-3.Aの梅酒などの果実酒は糖質高め

醸造酒や蒸留酒とは違い分類できないのが、果実をアルコールで漬けた果実酒(表のAのカテゴリ)です。

果実酒は、果実をアルコールで漬けるだけでなく、多量の氷砂糖も一緒に入れます。その量は作る好みによりますが、果実とアルコールを含めた量の1割以上の氷砂糖を入れます。含まれる糖質は、その製造で使用する氷砂糖によって変わるため一概には言えませんがつける果実の糖質も含まれるため、基本的に糖質は高めになっています。

ちなみに、果実酒に使われているお酒は蒸留したお酒に加水したアルコール度数35%ほどのホワイトリカーという果実酒用のお酒です。純粋なアルコールに水を加えただけなので、これ自体には糖質は含まれていません。

1-4.糖質が低く見えても飲みすぎには注意

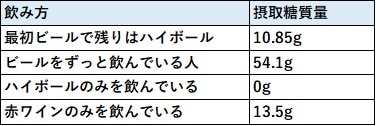

表を見ると梅酒の糖質が一番高くなっております。しかし実際に飲む量はこの表通りではありません。実際に飲む量をまとめると。

上記のような表になります。梅酒の糖質が高いことは変わりませんが、ビール、発泡酒が1杯当たり10gを超えてしまっています。しかしこれだけではなく飲み会で1杯だけ飲んでおしまい、ということはなかなかできません。

1回の飲みで5杯のアルコールを飲んだ例として

※ハイボールはウイスキーを炭酸で割っているだけのため糖質は0gです。

と、このようにアルコールの飲み方によっても摂取する糖質量が違ってきます。

2.カクテル系のお酒は要注意

アルコールに含まれている糖質については大体わかったかと思います。代表的なお酒は、1章で紹介したものになりますが、このほかにもお酒にはカクテルがあります。しかし、カクテルといってもその種類はかなりの種類があります。カクテルブックに掲載されている代表的なものだけで、2~300種類です。カクテルのレシピを紹介しているサイトには2万種以上の量があります。

さすがにこれらをすべて覚えることはできません。そのため、各種カクテルがどのようなものを使っているかを理解するのがよいでしょう。

2-1.リキュール系のカクテルは避けるべき

カクテルといえば、女性でも飲みやすいカシスオレンジなどのリキュールを使ったお酒です。リキュールとは蒸留酒に果実やハーブなどの副材料を加えて香味を付けて、砂糖やシロップなどを加えています。そのためリキュール系のお酒は飲みやすいこともあり糖質が高めです。リキュールによりますがおおよそ100g当たりの糖質量は20gとかなりの量です。

リキュールは含まれる果実によって種類が多種にあるのですが、

カシスオレンジで使用されているカシスリキュール

カルーアなどに代表されるコーヒーリキュール

マリブコークなどのカクテルに名前が使われているマリブで有名なココナッツリキュールなど様々です。

カクテルには各種リキュールの名前がついているので代表的な、リキュールを覚えると楽になりますが注文するときにリキュール系のカクテルかを聞くとよいでしょう。

気になる人は下記のリンクよりリキュールベースのカクテルをチェックしてみましょう。

Wikipedia:リキュールベースのカクテル

2-2.割りものに糖質が含まれるものがある

ジントニックなどに代表される、トニックウォーターを使用しているカクテルにもそれなりに糖質が含まれています。その量は100g当たり9gです。

トニックウォーターは炭酸水にレモンやライムなどの柑橘系の果物のエキスと糖分を加えたものになります。そのため糖質が少なくない量含まれています。

トニックウォーターが使われているカクテルは、ジントニックやカンパリトニックなどのように「トニック」という名前がついていてわかりやすいものもあるのですが、これに限らないものもあるので。わからないものについては聞いてみるようにしましょう。

また、マリブコーラやコークハイ等お酒をコーラで割っているカクテルもあるので、これらにも注意するようにしましょう。

3.糖質カットのビールはダイエットにはオススメできない

糖質カットのビールとはその名のとおり糖質を押さえたビールです。しかしビールとはいっても多くの糖質カットの製品が発泡酒もしくは新ジャンル(第3のビール)なので、厳密に言うとビールではありません。

糖質がゼロから普通のものより50%カットしている商品までさまざまです。糖質が含まれてないお酒は先に紹介したようにあるのでそちらを飲めばいいのですが、この商品はビールを飲みたいけど糖質が気になるという方向けの商品です。

糖質がカットされているといっても実際には糖質が含まれています。確かに、糖質自体は普通のものよりかは含まれている量は少ないのですが、実はゼロと書かれていても完全に含まれていないというわけではありません。ゼロと書かれていても法律上100mlあたり、0.5g未満に抑えればゼロと謳ってもよいのです。そのため、糖質を気にする人は糖質オフのビールを飲むのではなく、普通にハイボールなどを飲む方がよいでしょう。

4.まとめ

いかがでしたでしょうか。アルコールの糖質は様々です。その中でどのようなお酒の糖質が高いかは理解できたかと思います。基本的に蒸留酒には糖質が含まれていないということを念頭に、それらのソーダ割などを中心に飲むことで、糖質を抑えることができます。自分の好みのお酒もあるとは思いますが、糖質を気にする人はほどほどにするようにしましょう。