「食後に強い眠気があり、夕方もだるい」「体重がなかなか落ちないし、ウエストもきつい」「外食やコンビニでの食事が多く、何を買ったらいいのか、わからない」——こんなお悩みはお持ちの方に向けた記事です。

本記事では、

①『糖質マイナス20%』を目指し「主食半量+残りは置き換え」

②「べジ(野菜)&タンパク質 ファースト」

③「徹底して無糖ドリンク」

④「GL(1食≤10)× 低GIの選び方」

⑤「もっと食物繊維」

⑥「外食/コンビニの具体的な選び方、メリット/デメリット、注意点」

について、コンパクトに解説します。

【この記事を読むとどうなる?】

今日から先述の①~⑥の中から1アクション以上を選んで実行できるようになります。2週間以内には、“続けられる手応え”を実感するでしょう。

血糖値の振れ幅が小さくなり、間食やおかわりが減って、体重・脂肪も徐々に減ってくるはずです。無理なゼロ糖質にするのではなく、ご自身の生活に微調整したプランが出来上がるでしょう。

【実践編】糖質を減らす方法

日常生活でできる糖質を減らす方法

主食・麺は「半量+残りは代替」で見た目キープ

●主食や麺は、“半量+残り半分は置き換え”を基本にしましょう。

例えば、白米150g(お茶碗1杯程度)は、糖質が約53.4gです。これを白米75gに減らすだけで約26.7gの糖質をおさえることができます。物足りない分は、カリフラワーライスなどの糖質が少ない食材を追加すると、食べる量はそのままで糖質量を抑えられます。

例)白米150g → 白米75g+カリフラワーライス75g

●麺類も同様に、“麺半分+具追加(卵・鶏むね・海藻・野菜)”を常にし、糖質はほぼ0〜1gのしらたきを100g追加するなどすれば満足感がありつつ糖質量は抑えられます。

例)ラーメン → 麺半分+味玉+サラダ

また、外食時には、注文時に「ご飯は少なめで」「麺は半分で」と指定し、サラダを先に出しにしてもらうのがコツです。外食は“オーダーした量=食べる量”のため、オーダー時点で注文分を少なめにコントロールするのがよいでしょう。

飲料・調味の「無糖化&計量化」

●清涼飲料は500mlに砂糖50g超含有が一般的です。飲み物は炭酸水・水・無糖茶・ブラックコーヒーに徹底しましょう。カフェラテは砂糖なし・ミルク少は少なめにしましょう。

●調味料の中でも糖質量が多めのケチャップ・ソース・みりんは小さじで計量しましょう。ケチャップ大さじ1で糖質約4gになるので、“ちりつも”で少しずつ減らす対策をしましょう。味付けは酢・柑橘・スパイス・ハーブ・マヨネーズ(糖質ほぼ0)を使用しましょう。

糖質制限中でもケチャップかけたい!ケチャップの糖質量はどれくらい?

朝食リセット+「先に野菜・たんぱく質」

菓子パンは1個で糖質40~50gのものが多いです。菓子パンや加糖シリアルをやめて「卵+野菜」へシフトしましょう。

その際は、野菜・たんぱく質を先に食べましょう。最初の一品を味噌汁、サラダ、冷ややっこ、サラダチキンなどに決めておくことで食後血糖の急上昇を抑え、さらに主食量も抑えられます。

間食&デザートの「ルール化」

間食は、「たんぱく質+脂質」が主なナッツ(20g)・チーズ・無糖ヨーグルトなどにしましょう。たんぱく質・脂質は満腹持続に寄与するので、次の食事の主食量が自然に減ります。完全排除は反動を招きやすいので、デザートは週2回まで、1回分は通常の半量にすることをおすすめします。食後に散歩や家事などを加えると血糖上昇をさらに緩和できます。

例)高カカオ板チョコ(85%)数枚・ミニカップサイズのアイス・無糖ヨーグルト、ベリー添えなど

調理の「粉・とろみ」を少量+代替

片栗粉・小麦粉は使用量を半分にし、こんにゃく粉やおからパウダーを活用しましょう。粉類は糖質が高いため、使用を少量にして、他の粉に代替することで1食あたり数g〜十数g糖質を削減できます。フライは「衣薄めで揚げずに焼く」、とろみが必要な場合は「煮詰める」ことで、少量の片栗で十分まとまります。

行動を左右する環境 &「見える化」(買い置き・記録)

買い物では、お菓子は「小さい容量&個包装」を買いましょう。ご飯は100gカップごと小分けにして冷凍しておくと目安になり便利です。

つい食べてしまうのは環境(見える量・手間)は摂取量を左右します。数値の可視化は行動する大きなきっかけになります。

表示ラベルを確認して「炭水化物−食物繊維=糖質」を計算し、2週間記録をとることで、現状比−20%を目標に食品選択をしましょう。記録は紙・アプリどちらでもOK。朝活・運動量に合わせて糖質量は微調整可能です。

外食・コンビニで糖質を減らす方法

主食の量を先に決める+炭水化物同士のセットは回避

主食の量を先に決める+炭水化物同士のセットは回避

外食での注文時に「ご飯少なめ/麺半分」とオーダーし、「ラーメン+炒飯」や「親子丼+うどん」などの炭水化物×炭水化物のセットは選ばないようにしましょう。可能であれば、先出しでサラダ or 味噌汁が来るように頼んでみましょう。

外食のセットでは、炭水化物の重ね食いが生じ、糖質総量を押し上げてしまいます。サイドメニューはサラダ・豆腐・卵・肉/魚へ替え、食べ順も、まずは食物繊維・たんぱく質から食べると、主食量も自然と減ります。

例)丼もの・カレー ⇒ ○小盛+具多めに変更 ×揚げ物のトッピング

例)麺 ⇒ ○麺半分+具追加 ○スープは残す

例)寿司 ⇒ ○シャリ小さめor 刺身定食に変える

例)バーガー ⇒ ○バンズ減 or レタスラップ+サラダ ×サイドにポテト

コンビニの“勝ち筋セット”+表示ラベルは毎回チェック

「高たんぱく+食物繊維」は満腹が持続し、次の食事の食べ過ぎを抑える効果があります。「サラダチキン・ゆで卵・豆腐・チーズ・海藻サラダ・スープ」を軸に「主食なしでも満足なセット」を作りましょう。

その際は、同じような食品の中でも最も糖質が少ないものを選びましょう(例:スープは春雨→具だくさん味噌汁)。表示ラベルの糖質(=炭水化物−食物繊維)から、今まで買っていたものより−20%を目標にしましょう。

飲料は常に「無糖」+付属の調味料は「半分だけ」使用

飲み物は水・炭酸水・無糖茶・ブラックコーヒーに。加糖飲料は1本で「糖質 数十g」に到達してしまいます。カフェラテはミルク少なめを選びましょう。アルコールは蒸留酒にソーダを加えたものがいいでしょう。

別添えの「テリヤキ/ケチャップ/とんかつソース/甘口ドレッシング」は使用量を半量にしましょう。甘味系ソース・ドレッシングは、予想以上に糖質量が高いので、ちょっとずつ使った”ちりつも”で摂取量を押し上げてしまいます。可能であれば、味付けは酢・柑橘・塩・胡椒・スパイス・ハーブで代用できると安心です。

汁もの・おでんの選び方

●汁には糖・油・塩がたっぷり溶けています。汁は飲み干さずに残しましょう。スープ類は具だくさん味噌汁⇒とろみ系の順で選びましょう。

●おでんは卵・こんにゃく・厚揚げ・昆布を中心に、練り物・餅系は控えましょう。おでん種は練り物など粉由来のものも多く、種により糖質差が大きいです。味の満足度はからし・ゆずを使って補強しましょう。

デザートは「乳・卵ベース」のもの

糖質の目安は1個あたり(糖質≦10–15 g)です。「粉もの×シロップ系」主役のものが多いですが、これらは避け、「乳・卵ベース」を選びましょう。「乳・卵ベース」は、糖質の比率が低く、シロップやソースを調整しやすいので、血糖負荷を抑えやすく、さらにたんぱく質・脂質で満足感が続きます。

例)ギリシャヨーグルト(無糖)+ベリー

例)ベイクドチーズケーキ

例)カスタードプリン or パンナコッタ

糖質を減らす 食べ物の選び方

主食を工夫(白米は→玄米へ、パン→低糖質パンへ)

穀物の“質”を替える

穀物の“質”を替える

白米には、玄米やもち麦(大麦)を2〜3割混ぜ、パンは全粒粉や低糖質に変更しましょう。そうすることで、食物繊維(特に大麦β-グルカン)と全粒由来の栄養がGI低下と満腹感で効果がUPします。

◎白米→玄米・もち麦ブレンド

◎パン→全粒粉/低糖質パン

食物繊維の目標は「主食1食あたり+3〜5 g」です。もち麦は小分けパックを混ぜ炊き、パンは糖質10g/枚以下を目安に選ぶとよいでしょう。

参考:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」

「一食一主食」ルールで炭水化物の重ね食い防止

主食同士のメニューは糖質総量の大きな原因になります。「ご飯+パン・麺+いも類」などの炭水化物の重ね食べを避けましょう。丼物やカレーは「小盛+具多め」にし、サイドには「サラダか味噌汁」などがおすすめです。

毎食の量を決める &“見える化”(決まった器と秤使用)

ご飯は小さめ茶碗(100〜120g)に変えましょう。パンは6枚切り半分を基本に。決めておくことで、食べる量のブレが消え、毎日の糖質のブレも減少して安定します。

可能であれば、秤をすぐ使えるところに設置し、いつでも自分がどの程度食べているのかを把握しておきましょう。

調理・保存の工夫で血糖上昇を“穏やかに”

おにぎりなどにして、冷や飯で食べましょう。ご飯は冷えると、難消化性デンプンのレジスタントスターチが増えるので、食後の急激な血糖値上昇を抑える効果が期待できます。軽く温め直しても一部のレジスタントスターチは残るので、作り置きしたご飯を軽く温めでもOKです。

甘味系のルウやソースは糖質が多いため、使用を少なめにして、その分の味付けを酢・柑橘・スパイスで補うことで味わいの満足感を維持できます。

間食:代替えして糖質を減らす食べ物

ゆで卵・チーズ・サラダチキン(タンパク質)は満足を持続

「たんぱく質+脂質」は満腹感を持続します。基本の間食は「ゆで卵1個/チーズ20g/サラダチキン半分」にしましょう。これらの糖質はごく少量(卵≈0.2g、チーズ20gで≈0.2–0.5g)なので安心です。

コンビニやスーパーなら「ゆで卵+チーズ」の2点セットが即実行しやすいです。塩・胡椒で味変するなど、糖質の少ない調味料を使うことで毎日食べても飽きが来ません。

ナッツは“素焼き” + “上限20g”

ナッツは「不飽和脂肪+たんぱく質+食物繊維」で胃内滞留が長く、GLも低く満腹感を持続します。ナッツ類は糖質が少〜中程度で、かつ食物繊維を含み血糖の急上昇を抑制する効果があります。アーモンドの糖質10.8g/100gですが、ナッツは比較的高カロリーであるため、上限を20g程度(アーモンドでは25個まで)にするなど、カロリー過多を防止しましょう。味付きは砂糖・でん粉添加されているので、素焼きナッツがベターです。

アーモンドの糖質量は約10g!糖質制限中にもってこいの食材!

無糖(ギリシャ)ヨーグルト

無糖のギリシャヨーグルトは高たんぱく(約10g/100g)で消化がゆっくりのカゼインを含むため腹持ちがいいです。加糖フルーツソースは避け、果物の中でも糖質が低めで食物繊維を含むベリーを小さじ2–3添えても〇。また、シナモンを加えたりすることで甘味感UP。

“高カカオチョコ数片” or 糖質オフゼリー

カカオ85%以上のチョコ10g(2片)または糖質オフ/ゼロ表記のゼリーがおすすめです。高カカオは砂糖が少なくGLが低い上、可可脂(脂質)で吸収が緩やになり、カカオの濃い風味で少量で満足感が得られます。ゼリーは糖質カット設計の製品を選び、人工甘味料とおなかの相性を見ながら続けましょう。

和の低糖質: 枝豆・冷ややっこ・海藻サラダ

甘いモノが苦手な方は、枝豆100g・冷ややっこ150g・海藻サラダをローテーションしましょう。枝豆は、糖質は控えめで「たんぱく+食物繊維」でカリウム・マグネシウムも含みます。豆腐も高たんぱくで消化がゆっくりのため腹持ちがいいです。海藻サラダは、アルギン酸・フコイダンなどの水溶性食物繊維が胃の滞留を延ばし、次の食事での食べ過ぎを抑えます。

味付けは生姜・酢・柑橘・出汁中心にして、ドレッシングも低糖質のものを使用しましょう。

糖質を減らす メリットは?

血糖値コントロールへの効果

食後血糖の“ピーク”と“長さ”が変化

糖質量を減らすと、食後30〜60分で最も高くなる血糖の上昇幅(ピーク)が小さくなり、さらに血糖が高い状態が続く時間の長さも短くなります。これは、腸からのブドウ糖流入量が減り、吸収速度も緩やかになるためです。

総カロリーは同じでも、低GI・食物繊維・先食べ(野菜/たんぱく質)を組み合わせると、ピーク抑制がさらに安定します。

朝の空腹時血糖が改善傾向へ

糖質を抑えた食生活を数週間続けると、空腹時血糖が下がりやすくなる傾向があります。これは、肝臓が夜間に行う糖新生やグリコーゲンの放出が抑えられ、肝臓のインスリン感受性が改善するためです。特に就寝前に高糖質のスナックをとると翌朝の血糖が上がりやすいため、夜は就寝2〜3時間前までに軽めの食事で済ませることが、朝の数値を安定させるコツになります。

参考:肥満・インスリン抵抗性がもたらす肝の炎症” 「日本内科学会雑誌 第109巻 第1号」

変動幅が小さくなり“タイム・イン・レンジ(TIR)”が長くなる

糖質を減らすと、血糖の上下の振れ幅が小さくなり、血糖が目標範囲内に収まっている時間(Time in Range:TIR)が長くなります。これは、高糖質の食事や飲料で起こる急激な血糖上昇と、その後に訪れる反動的な低下(リバウンド低血糖)が少なくなるためです。特に、加糖飲料をやめるだけでも、日中の“ギザギザ”の血糖変動が大きく減らすことができます。

参考:新規血糖コントロール指標TIR、TAR、TBRの臨床研究における活用

インスリン需要が減り、感受性指標が改善しやすい

糖質を減らすと、同じ活動量でも必要なインスリン量が少なくなり、空腹時インスリン値やHOMA-IR(インスリン抵抗性の指標)が改善しやすくなります。これは、体内に取り込む糖の絶対量が減ることで、膵臓のβ細胞や筋肉など末梢組織への負担が軽くなるためです。ただし、インスリン注射やスルホニル尿素薬を使用している方は、低血糖を起こすリスクがあるため、自己判断せず必ず医師と相談し、必要に応じて用量を調整することが大切です。

参考:人間ドック受診者におけるインスリン抵抗性 (HOMA-IR):日本人間ドック・予防医療学会誌 39:565-570,2024

HbA1cが8–12週間で低下しやすい

糖質を減らす取り組みを継続すると、1〜2か月間の平均血糖を反映するHbA1cが段階的に低下しやすくなります。これは、食後の高血糖を抑え、空腹時の血糖も安定させることが積み重なり、結果として平均値が下がるためです。

効果を持続させるには、総エネルギーやたんぱく質・食物繊維をしっかり確保することが重要であり、過度な制限によってリバウンドを招かないようバランスを意識することが大切です。

ダイエット・体重管理

総摂取エネルギーが“自然に”下がりやすい

糖質を減らすと、菓子やパン・麺・甘い飲み物が減り、たんぱく質や食物繊維が増えることで満腹感が長く続きます。その結果、間食やおかわりが減り、無理なく1日の総カロリーを下げられます。さらに毎食、たんぱく質20〜30gと野菜を先に食べることで、主食量も自然に抑えられます。

体脂肪が“使われやすい”代謝傾向に

糖質を減らすとインスリン分泌が抑えられ、脂肪分解を止めているホルモン感受性リパーゼ(HSL)抑制が外れやすくなります。その結果、食後から就寝中にかけて脂肪細胞中に蓄えられた脂肪酸の放出が増加してエネルギーとして燃焼が進み、体脂肪が減りやすくなります。さらに、食後に短時間の歩行を取り入れると、血糖の安定と脂質利用が重なり、より効果が高まります。

始めの週は“水分・グリコーゲン”、以降は“脂肪”中心に減る

糖質を減らすと、体重は最初の1〜2週間で素早く落ちますが、その多くは水分によるものです。食事からの糖の供給が少なくなると、体はまず肝臓や筋肉にあるグリコーゲンを取り崩して血糖やエネルギーを補うようになります。その結果、蓄積していたグリコーゲンが減り、同時にそこに結合していた水分(1gグリコーゲンあたり約3g)が抜けるため、体重が一気に減ります。

グリコーゲンが少なくなると、体は脂肪酸やケトン体をエネルギー源として利用する方向にシフトします。減量のペースはゆるやかになり、日ごとの体重±1kg程度の変動があるのが普通なので、毎日の数値に一喜一憂せず、7日間の移動平均を見るのが適切です。

内臓脂肪が先に落ちやすく、ウエストが締まりやすい

糖質を減らすとインスリン分泌が少なくなり、インスリンによる「脂肪を分解するな」という抑制が外れます。すると、脂肪細胞の中性脂肪が分解され、遊離脂肪酸として血中に放出され、エネルギーに利用されやすくなります。特に内臓脂肪はインスリンに敏感なため、インスリンの分泌が減ることでこの反応が早く起こるため、皮下脂肪よりも先に減少しやすいのが特徴です。

ウエスト周囲径を決まった感覚で測定すると、体重が停滞しても内臓脂肪への効果を把握しやすいので、細目に測定するのもおすすめです。

筋肉は“守りながら”落とす:たんぱく質×レジスタンストレーニング

体重1kgあたり1.2〜1.6gのたんぱく質を確保し、週に2〜3回の筋トレを組み合わせると、筋肉量を守りながら脂肪を優先的に減らすことができます。たんぱく質は各食20〜30gを目安に分けて摂ると効率的です。

無理な“ゼロ糖質”ではなく、まずは現状比で20%減から始めるのが現実的です。さらに日常の歩数などを気にするなど、活動量を整えることで減量の効果が一層高まります。ただし、腎疾患などがある場合は必ず主治医に相談しましょう。

疲労感や眠気の改善

食後の眠気が減る

食事の糖質量を減らすと、食後の強い眠気が起きにくくなるります。

糖質をとりすぎると血糖値が急上昇することでインスリン分泌も過剰になります。その後血糖値の急降下による食後低血糖によって、脳が眠気を感じやすくなります。逆に糖質を減らすことで血糖の変動幅を抑えると、食後低血糖が起こりにくくなり、食後の強い眠気を防ぎやすくなります。

また、食事はまず野菜やたんぱく質から食べ、主食は小盛・低GIにしましょう。飲み物は糖質ゼロが基本です。

食後の眠気に悩んでいる人は要注意!食後に眠くならない食べもの対策

脳へのエネルギー供給量が安定する

糖質を減らすと血糖の上下動が小さくなり、午後の集中切れやだるさが減ります。糖質の変動幅が少なくなると、インスリンやアドレナリンといった神経物質の分泌の乱高下が抑えられることで血糖が安定し、結果として脳が必要とするエネルギーが途切れずに供給され、集中力の維持につながります。

エネルギー供給の安定を保つための工夫として、間食はたんぱく質+脂質(卵・チーズ・ナッツ)を少量とり、飲み物はブラックコーヒーや無糖茶、炭酸水に置き換えると効果的です。

夜の睡眠の質が向上

夕食から就寝前の高糖質を控えると、中途覚醒や夜間の体温・交感神経の高まりが抑えられ、熟睡しやすいです。

就寝前の高血糖・高インスリンは体温低下を妨げ、途中覚醒を促しやすいです。就寝2–3時間前の食事は軽めに。どうしても小腹が空く時は無糖ヨーグルト+ナッツ少量など低糖質を選びましょう。

中長期的な “日中の眠気” が改善

糖質を減らすことで体重(特に内臓脂肪)が落ちると、いびき・睡眠時無呼吸の悪化因子が軽減し、昼間の強い眠気が和らぎやすいです。

内臓脂肪や頸部脂肪の減少は上気道狭窄リスクを下げ、途中覚醒などの睡眠の断片化を減らします。ウエスト周囲径やいびきアプリで変化を可視化することもできます。該当症状が強い場合は医療機関で検査してもらいましょう。

開始直後の“だるさ” 補給で乗り越えられる

始めた直後は水分・電解質やカロリー不足で倦怠感が出ることがあります。しかし、これは適切な補給で軽減できます。

糖質を急に減らすと、グリコーゲン水分の変化や栄養素の摂取不足でだるさを感じることがあります。「水+必要なミネラル(味噌汁・スープなどから)」、「たんぱく質20–30g/食」を確保しましょう。

美容や肌質への好影響

「黄ぐすみ」が和らぎやすい

糖質を減らすと、肌の黄ばみ・くすみが目立ちにくくなる傾向があります。

過剰な糖とたんぱく質の結合(糖化)で生じるAGEsが真皮コラーゲンに蓄積すると、光の反射性が低下して黄ぐすみが出やすいことが報告されています。糖質量を抑えるとAGEs生成スピードが下がるので、主食は「半量+代替」で、低GIの主食(玄米・大麦ブレンド)を継続しましょう。

ハリ・弾力の低下を抑える

AGEsはコラーゲン線維同士を架橋することから、コラーゲンの持つしなやかさや弾力が失われ、肌が硬くゴワつきやすくなります。長期的に血糖ピークと変動幅を抑えることで、AGEsがコラーゲンの構造を劣化させるのを緩やかにするので、肌のハリ感維持に効果があります。

ニキビ・皮脂トラブルが落ち着く

高糖質・高GLの食事を減らすと、ニキビや赤みなどの炎症性の肌トラブルや皮脂の過剰分泌が落ち着きやすくなります。

血糖が急に上がると、インスリンやIGF-1というホルモンが増え、皮脂分泌や角化を刺激します。低GLの食事に切り替えることで、これらのホルモンの過剰分泌が抑えられ、肌が安定しやすくなります。間食も、菓子類の代わりに卵・チーズ・ナッツ・無糖ヨーグルト+ベリーに置き換えると効果的です。

むくみ・顔の“ぼやけ”が軽減

糖質の摂取量を減らすと、余分な水分が減りって顔や体の水分だまり感が緩和し、顔の輪郭もはっきりして見えるようになります。

糖質過多はインスリン分泌を上昇させ、腎臓でのNa⁺再吸収を促進し、水分を体に貯留させる方向に傾きます。糖質削減でインスリンの必要性が下がると、水分の過剰な貯留が起きにくくなります。

睡眠の質向上が“肌の回復力”を後押し

就寝前の高糖質を避けることで血糖やホルモンの状態が安定するため、深い睡眠が得やすく、睡眠中に行われる肌の回復機能がスムーズに働きます。

就寝直前の高糖質の食事は、血糖を上げインスリン分泌を促進させると、交感神経が優位になり体温が下がりにくくなり、メラトニンの分泌を妨げてしまいます。夜の眠りには、体温の緩やかな下降と睡眠ホルモンのメラトニンの分泌が大切です。夕食・夜食は糖質カットで軽めにし、低糖質(例:豆腐・魚・野菜)で、就寝2–3時間前には食事をすませましょう。

糖質を減らす デメリット

栄養バランスを崩すリスク

食物繊維とビタミン・ミネラルが不足しやすい

全粒穀物・豆・果物を減らすと、食物繊維/ビタミンB群/マグネシウム/カリウムが不足しやすくなります。これらの栄養素は主に穀類・豆・果物に多く、削り過ぎると「便秘・疲労感・糖代謝の効率低下」につながることも。その分、野菜・海藻・きのこ・豆類・ナッツで補完しましょう。その際の目安は、食物繊維20g/日以上、果物は低糖質のベリー類を小量とるなどしましょう。

たんぱく質・飽和脂肪・塩分に偏りやすい

糖質の穴埋めのため、肉・チーズ摂取中心になると、飽和脂肪・ナトリウムが過多になりやすいです。飽和脂肪を多く撮りすぎることは、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪など)のバランスを示す脂質プロファイルを悪化させる可能性があります。腎機能に不安がある人は高たんぱくの継続も要注意です。

脂質は魚(EPA/DHA)・オリーブ油・ナッツ中心に、たんぱく質は適宜「大豆製品・卵」などを組み合わせましょう。たんぱく質源として、加工肉は頻度を抑えましょう。

腸内環境が乱れ便秘になりやすい

発酵性食物繊維(レジスタントスターチ、β-グルカン等)が減ると、腸内細菌の多様性低下により便秘やおなかの張りにつながります。

腸内細菌はプレバイオティクス(食物繊維)をエサに短鎖脂肪酸を産生し、腸の蠕動運動と粘膜に効果があります。オートミール少量、もち麦ブレンド、豆類、海藻、きのこ類の摂取を増やすなど食物繊維を積極的に採るようにしましょう。十分な水分と日常の歩数もセットで。

「糖質オフ加工食品」の落とし穴

糖質オフ菓子・パンに頼り過ぎると、甘味料・添加物による胃腸不調や脂質・塩分の過多、過食を招くことがあるので注意が必要です。一部製品では、糖質を減らす代わりに、脂質・ナトリウムが増えがちです。“ヘルシー”だからたくさん食べても大丈夫と認知してしまう傾向(健康ハロー効果)も。

原材料・栄養成分表示で確認し、頻度や量を決めましょう。間食は未加工の食材を優先的に、糖質「〜10g/回」内で。

エネルギー不足による集中力低下

急激な糖質カットは“脳の燃料不足”を招き、集中力が落ちる

いきなり糖質を減らすと、思考・判断・作業効率が低下しやすいです。脳の主要燃料はブドウ糖です。供給が急減すると前頭葉機能(注意・作業記憶)が鈍る可能性も。まずは現状比−20%から段階的に減らしましょう。会議・学習前の食事は「低GI+たんぱく質」を採ることで血糖値の安定化を持続させましょう。

肝・筋肉のグリコーゲン不足は“全身の出力”低下、頭も回りにくい

肝臓のグリコーゲンは血糖維持、筋肉のグリコーゲンは運動出力の基盤です。枯渇は倦怠感から認知機能低下に波及します。大幅な糖質削減は、長時間の作業や運動時に“ガス欠”となり、集中の持続が難しくなります。活動量が多い日は、運動前後に少量の主食/果物をたべるなど、いつも削減ではなく「メリハリ補給」を心がけましょう。

低糖質開始期はブレインフォグが出やすい

糖質を大きく減らすと、体は「ブドウ糖中心のエネルギー利用」から「脂肪酸やケトン体利用」へと燃料を切り替えます。この移行期には脳へのエネルギー供給が一時的に不安定になり、集中力の低下や“頭がぼんやりする(ブレインフォグ)”といった症状が出やすくなります。

数日〜1、2週間でケトン体の利用効率が高まれば、脳も安定して働くようになります。この過程をスムーズにするには、糖質を一気にゼロにせず段階的に減らすことが大切です。また、糖質を減らすと体からナトリウムやカリウムなどの電解質も失われやすいため、味噌汁やスープで水分と電解質を補給すると症状を和らげられます。

ビタミンB群・鉄・マグネシウム不足で“神経代謝”が停滞

糖質だけを削って栄養が偏ると、脳の働きに必要なエネルギー代謝や神経伝達が低下してしまいます。ビタミンB1は糖をエネルギーに変えるのに必須で、鉄は酸素を脳に運び神経機能も支え、マグネシウムはATPという細胞のエネルギーをつくる反応に欠かせません。

たんぱく質は筋肉や臓器の材料になるだけでなく、神経伝達物質(ドーパミンやセロトニンなど)やホルモンをつくる原料でもあり、代謝を安定させる役割もあります。糖質を減らすとエネルギー源の一部を脂質やたんぱく質で補うことになるため、十分なたんぱく質摂取が脳と体の両方を守るポイントになるのです。各食、「たんぱく質20〜30g」+ビタミンB1(豚肉・大豆)、鉄(肉・魚・大豆)、マグネシウム(ナッツ・海藻)」摂取を意識することが大切です。

夜の“お腹すき過ぎ”は睡眠を乱し、翌日の集中力を奪う

就寝前の極端な空腹は夜間の血糖不安定は覚醒反応を促し、深い睡眠(回復)が短くなるため、中途覚醒・睡眠の断片化を招き翌日の集中力を低下させます。

夜間に空腹を招かず、かつ血糖の乱高下を避けるためにも、夕食は夜間に空腹を招かず、かつ血糖の乱高下を避けるため低GI+胃内滞留が長く、消化に時間がかかるため、満腹感を持続させるたんぱく質で軽めに。食べ過ぎは消化活動が長引き、寝つきや深い睡眠の妨げになります。どうしても空腹なら無糖ヨーグルト+ナッツ少量などを就寝2–3時間前までに。

糖質と栄養成分の関係

糖質とカロリーの違い

定義が違う「糖質=炭水化物−食物繊維」 「カロリー=エネルギー総量」

糖質は、炭水化物から食物繊維を除いた量(糖質=炭水化物−食物繊維)のことです。カロリーはPFC(たんぱく質・脂質・炭水化物)等の総エネルギーのことです。

表示ラベルなどで、糖質は「炭水化物−食物繊維」として把握できます。カロリーはkcal欄で確認でき、「 炭水化物4kcal/g、たんぱく質4kcal/g、脂質9kcal/g、アルコール7kcal/g」として換算します。

体重は「カロリー収支」、血糖値は「糖質量・食物繊維」

体重の増減は摂取・消費カロリーで決まります。一方、食後血糖は“糖質の量”とその“質”で決まり、質とは吸収の速さ(GI/GL)や食物繊維の有無を指します。同じカロリーでも高糖質・高GI(繊維が少ない精製品)は血糖のピークが高くなり、低糖質・低GI(繊維が多い全粒・豆・大麦など)は緩やかに上がります。

例えば、同じ200kcalでも、糖質が多く食物繊維が少ない菓子パンより、糖質が少なく食物繊維やたんぱく質を含むヨーグルトやチーズの方が、血糖の上がり方は緩やかになります。

「同カロリー」でも満腹感は配分で変わる(高たんぱく・高食物繊維は有利)

“同じカロリーでも何を食べるか”で、無理なく食べ過ぎの連鎖を断てます。同じカロリーでも、糖質の比率を下げて、たんぱく質と食物繊維を増やすと、満足感が長続きして間食が減り、結果として総摂取量が自然に下がりやすくなります。

たんぱく質は満腹ホルモン+食事誘発性熱産生を高め、食物繊維は胃内での滞留と吸収遅延により血糖の増減を穏やかにします。

目安は、主食は現状比−20%、毎食たんぱく質20〜30g+たっぷりの野菜の摂取です。

低糖質=低カロリーではない

糖質を減らしても、脂質が多めだとカロリー過多になりやすいです。低糖質のパンなどは、甘さや生地を結合させる働きの砂糖や小麦粉の代わりに、低糖質のアーモンド粉・ココナッツ粉・クリームなど脂質が多いものを使うことが多いです。

脂質は「1gあたり9kcal」で他の「炭水化物4kcal/g、たんぱく質4kcal/g」に比べてエネルギー密度が高いです。糖質オフ菓子・パンは、糖質が減る分、脂質やナトリウムが多いことがあるため、エネルギー(kcal)欄も必ず確認しましょう。

管理の実務:目的で指標を使い分ける

実生活でも、目的に合わせて、カロリー管理か、糖質管理かを決めます。体重を落としたいなら最優先はカロリー重視、食後の眠気や血糖の安定が目的なら、糖質量とその質(GI/GL:食物繊維量)重視です。

今日から、体重管理には「総カロリー=現状比−10%」、血糖値管理には「1日の糖質=現状比−20%」と設定し、まずは2週間、体重の推移と食後の体感(眠気・だるさ・満腹の持続)を確認して微調整してください。うまくいかないときは、体重目的ならカロリーを、血糖値目的なら糖質量・食物繊維・低GIの比重をさらに高める——この順に調整すると迷いません。

GI値と糖質制限の関係

GL(グリセミック負荷)を軸に、糖質量で管理する

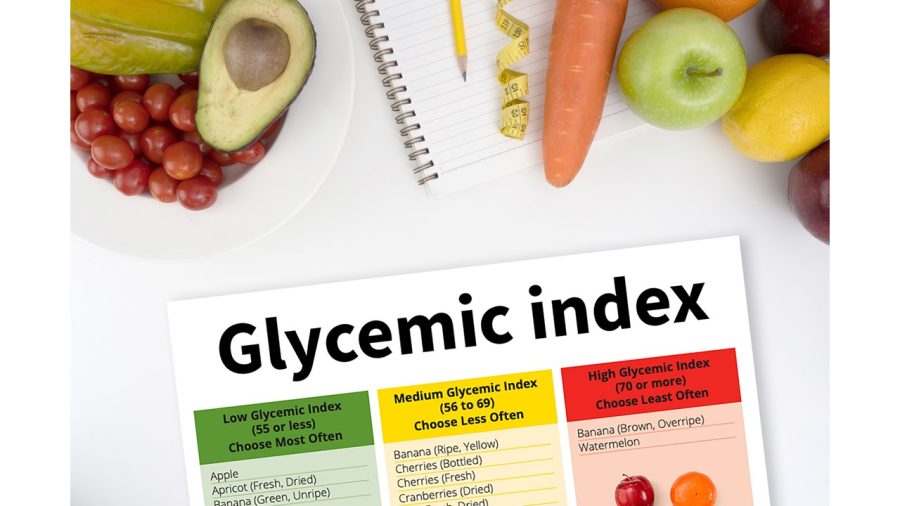

糖質制限では、GIよりもGL(=GI × 1食の糖質量 ÷100)を重視するのが基本です。目安は1食あたりGL10以下で。

血糖の上がり方には「速さ(GI)」よりも「入ってくる糖の総量」が大きく影響します。そのため、GIが低い食品でも糖質量が多ければGLは高くなり、血糖への負担は大きくなります。実践では、まずは1食の糖質量を抑え(=GLを低くする)、同じ糖質量ならGIの低い食品を選ぶのが賢い方法です。

参考:「食事のGIおよびGLと糖尿病発症のリスクとの関連について」国立がん研究センター

同じ糖質量なら“低GI”がピークと高血糖の時間を減らす

糖質量が同じであっても、低GIの食品を選ぶ方が食後の血糖の上がり方をゆるやかにし、ピーク値や血糖が高い状態の持続を抑えることができます。

具体的には、全粒穀物や豆類、大麦β-グルカンを含む食品、冷やご飯に含まれるレジスタントスターチなどは消化吸収がゆっくり進むため血糖値を安定させやすい特徴があります。主食としては、玄米やもち麦のブレンド、十割そば、全粒粉パンや低GIパン、豆類などを優先すると良いでしょう。さらに、野菜やたんぱく質を先に食べる「先食べ」を取り入れると、血糖上昇を抑える効果を一段と高めることができます。

“GI値は固定ではない”:調理・加工・温度で変動する

食品のGI値は、調理法や状態によって大きく変わります。でんぷんは加熱や加水で糊化すると消化されやすくなりGIが上がりますが、炊いたご飯を一度冷やすとレジスタントスターチが増え、温め直してもGIはやや下がる傾向があります。

粒が細かいほど吸収が速いため、パスタはアルデンテで仕上げ、米は炊きすぎず一度冷やすのが望ましい方法です。果物は熟しすぎると糖の吸収が速くなるので、その場合は食べる量を控えめにし、パンは全粒粉や粗挽きタイプを選ぶとGIを抑えられます。さらに、酢やレモンなどの酸味を加えると胃の排出がゆるやかになり、血糖上昇を抑える効果が期待できます。

単品のGI値より“食事全体の設計”が必要

脂質・たんぱく質・食物繊維を足すと、単品のGI値にかかわらず食後血糖は緩やかになります。これは、胃排出遅延によって胃の内容物が小腸へ送られる速度を緩やかにし、食後の急激な血糖上昇を抑制したり、インクレチン応答で吸収速度が低下するためです。ここで、インクレチンとは、食事摂取に伴い消化管から分泌され、血糖値に応じて膵臓β細胞からのインスリン分泌を増強する消化管ホルモンの総称です。

配膳は「1/2野菜+1/4たんぱく質+1/4主食」を基本に、ドレッシングやソースは別添え・半量で“隠れ糖質”を削りましょう。

参考:「インクレチン関連薬と栄養」日本栄養・食糧学会誌 第77巻第5号333-338(2024)

個人差を前提に “検証して調整”

GI/GLは基準値であり、最適解は個人の反応で決めましょう。腸内環境・体内時計・インスリン感受性で同じ食品でも反応差が出ます。糖質量・食品選択・食べる順番を微調整し、自分に合ったもの・方法を選び、食事全体を見て調整しましょう。まずは現状比−20%の糖質と低GLを選択することから始め、2週間ごとに体調と食後反応で見直してください。糖尿病治療中の方は低血糖リスクに注意し、医師と用量調整を。

食物繊維を取り入れて糖質をコントロールする方法

「先に野菜・海藻・きのこ+たんぱく質」を食べる

毎食、主食より先に野菜・海藻・きのことたんぱく質を食べましょう。

食物繊維(特に粘性のある水溶性繊維)が胃排出を遅らせ、糖の吸収速度を抑える効果があります。最初の一品を常にサラダ/味噌汁/冷ややっこ/海藻サラダに固定し、主食量は現状比−20%を目安に減らしましょう。

主食に「繊維を混ぜる・置き換える」(白米→もち麦ブレンド等)

白米にはもち麦や大麦(β-グルカン)を2〜3割ブレンド、パンは全粒粉や低糖質へ変更し、麺はしらたきや低糖質麺を活用しましょう。β-グルカン等の水溶性繊維は粘性ゲルを形成して糖質の吸収を遅らせ、GL(グリセミック負荷)を下げる効果があります。

例)白米:もち麦=(2:1)で炊く 全粒粉パンは食物繊維/100gを見て購入

豆類・海藻・きのこを「毎食1品」入れる

納豆・大豆、海藻、きのこ類をローテーションして毎食の1品に加えましょう。

腸内細菌によって発酵しやすい発酵性食物繊維が善玉菌のエサになり、この善玉菌によって産生された短鎖脂肪酸(SCFA)が腸内環境とインスリン感受性に効果を生じさせます。サラダに豆のトッピング、味噌汁にわかめときのこを加えるなど、“入れるだけ”でお手軽に実行できます。

レジスタントスターチ(RS)を活用する

冷やご飯・冷やし芋などを一度冷やしてから温め直して食べるなど、レジスタントスターチを活用しましょう。

冷やすことで一部のデンプンが難消化性(RS)になり、血糖上昇を小幅に緩和します。主食は「小盛・温めなおしたご飯」の工夫で十分です。毎食冷ご飯にするなどのやりすぎは不要。脂質の多いおかずでカロリー過多にならないよう注意ましょう。

賢く補助的に食物繊維を使う(必要時)

外食や高糖質メニュー時など、サイリウム(オオバコ)/難消化性デキストリン/イヌリン/PHGG等を水と一緒に少量摂取する対策も有効です。

・サイリウム(オオバコ種皮):水に溶けると強い粘性を持ち、胃腸内でゲル状になって糖や脂質の吸収をゆるやかにします。便通改善にもよく使われます。

・難消化性デキストリン

トウモロコシなどのでんぷんを加工して得られる水溶性食物繊維で食後血糖の上昇抑制や整腸作用の機能性表示食品に使われています。

・イヌリン:ごぼうやチコリ根などに多く含まれる水溶性食物繊維。腸内で善玉菌(ビフィズス菌など)のエサになり、プレバイオティクスとして腸内環境を整える効果があります。

・PHGG(部分加水分解グアーガム):グアー豆由来の食物繊維を分解したもので、水に溶けやすく無味無臭。便通改善や血糖コントロールの研究が多く、飲み物や食品に混ぜやすい特徴があります。

粘性・発酵性の高い繊維は糖の拡散・接触を遅らせ、食後血糖のピークを低減させます。胃腸に合うか確認するため少量から使用開始し、摂取時には十分な水分をとりましょう。その際、薬とは前後2時間あけましょう。慢性疾患のある方は医師・管理栄養士に相談してください。

まとめ

本記事の結論はシンプルです。「糖質量を抑え、糖質の質を選び、食事全体の組み合わせをみる」ということです。

実践では「一食一主食」とし、

・主食は「半量+代替(カリフラワー/しらたき)」玄米・もち麦・全粒粉を優先

・飲み物は無糖

・最初の一品は「野菜・たんぱく質」

・表示ラベルで常に糖質=炭水化物−食物繊維を確認

・「GL≤10/食」を基本に、同じ糖質量なら低GIを選ぶ

・食物繊維は毎食「+3〜5g」(もち麦・豆・海藻・きのこ、RSなど)

を心がけます。

これらを実践する事で食後血糖値のピークと増減幅が抑えられ、8〜12週でHbA1c・体重・内臓脂肪・脂質状態の改善が狙えます。ただし、極端な制限は栄養不足や便秘のリスクがあるため、各食たんぱく質20〜30gを確保しつつ、毎日の数値に一喜一憂せず、1週間単位で微調整して取り組みましょう。