アカシアの樹Q&Aシリーズ~健康に関する「ウワサの真相」~

第13回 ワインと健康に関するウワサの真相

ワインは何百年も前から世界中で消費され、フランスや南米など世界各地で造られている人気のお酒です。ひと昔前までは特別な記念日などに飲む高価なお酒というイメージだったものが、現在ではコンビニやスーパーに並び、手軽に楽しむことができるようになりました。

さらに、赤ワインの効果が大きく取り上げられて以来、健康志向の高まりも相まってワインの消費量が増えてきました。そんなワインですが、健康にどんな効果があるかを研究結果や論文をもとに考察してみます。今回はワインと認知機能への影響について考察していきたいと思います。

目次

ワインは認知機能低下の抑制に効果があるってウソ?ホント?

(質問に対するアンサーについてはアカシアの樹公式ツイッターにてアンケート形式で投票できます。コチラから。)

→ホント(信頼性★★☆☆☆):ワインを飲むことは認知症の発症リスクを低減させるという現象はいくつかの論文では報告されています。しかし、そのメカニズムや関与成分は未だ不明瞭な点が多く、否定的な意見もあるのは事実です。

また、飲み過ぎによる認知機能低下の恐れもあります。ワインの飲酒は適量を心がけましょう。

1. ワインの飲酒と認知機能に関する研究があります

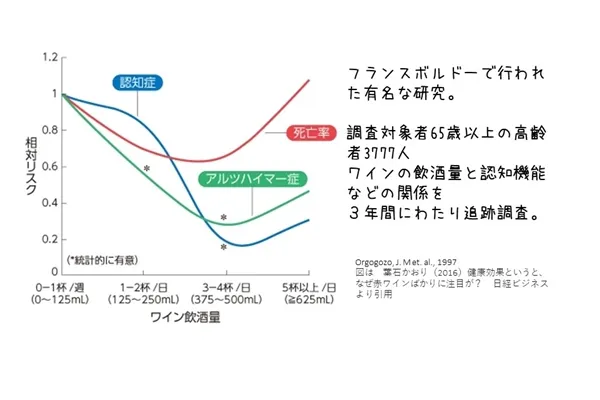

仏ボルドー大学中央病院の研究グループは、調査対象者65歳以上の高齢者3777人に対してワインの飲酒量と認知機能などの関係を3年間にわたり追跡調査しました。(1)

その結果、グラスで毎日3~4杯(375~500ml)ワインを飲んでいる人は、飲んでいない人に比べて、認知症の発症リスクが約5分の1に、アルツハイマー症の発症リスクが約4分の1に低下していたことが分かりました。

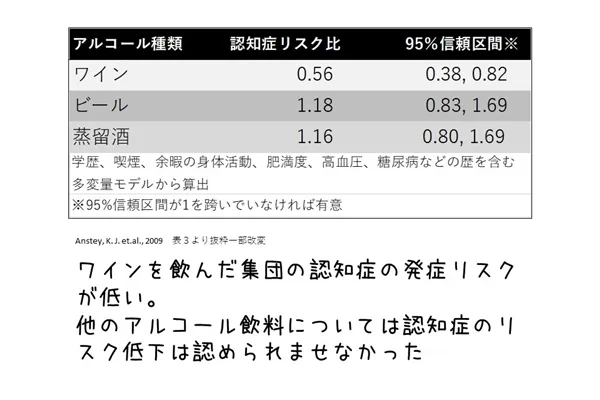

また、スェーデン在住1462名について摂取したアルコールの種類、量、頻度などの要素を考慮して34年間にわたり調査しました。その結果、ワインを飲んだ集団の認知症の発症リスクが低いことが明らかとなりました。興味深いことに他のアルコール飲料については認知症のリスク低下は認められませんでした(2)。

類似した結果は日本の研究でも報告があります。大阪大学と東京都健康長寿医療センター研究所と共同で『SONIC』(健康長寿研究)というプロジェクトがあり、その一環で2016年~17年、東京と兵庫に住む76歳前後と86歳前後のお年寄り計1217人を対象に飲酒習慣と認知機能などを調べました。その結果、ワインを飲む群は認知機能が有意に高かったことが報告され、ワイン以外のビールや日本酒など6種類のアルコールでの有意差は見られないという結果が報告されています(3)。

2. ポリフェノールやレスベラトロールは「認知症の予防に有効か」が分かっていない

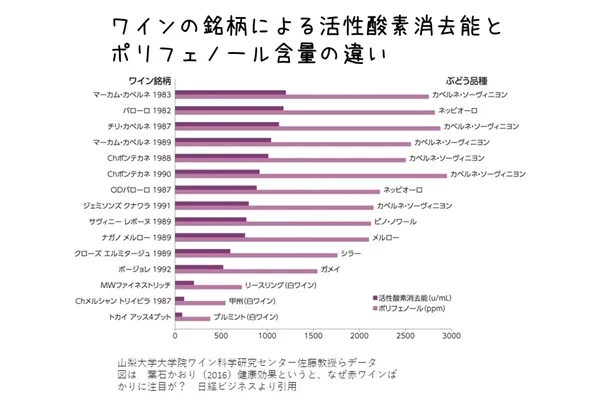

このようにいくつかの論文ではワインの摂取により認知症のリスクが下がること、そして他のアルコール類にはその効果がみられないことが報告されています。このような結果から山梨大学大学院ワイン科学研究センター佐藤教授は総説の中でワインのアルコール以外の成分、例えばポリフェノールやレスベラトロールに認知症発症低下に有効に作用しているのではないかと推察しています(4)

一方でワインと認知機能について具体的な作用物質の特定には至っていないのが現状です。レスベラトロールに関しては最近の研究でも医薬品(リファンピシン)と組み合わせることで認知症抑制する効果を増強することが報告され(5)、新聞などでも報道されました。この研究はマウスを使った点鼻薬という方法で投与しており、ヒトのワインからのレスベラトールの摂取効果を証明する研究とは異なります。

3. アルコールの過剰摂取には注意すること

ワインを飲むことは認知症の発症リスクを低減させることが報告されています。しかし、最近の研究では、ワインを適度に飲む習慣がある人は、健康的な食生活をしているケースが多いことがわかってきています。また、健康志向が強い人がワインを好んで飲んでいる可能性も考えられます。このような点がワインと認知機能に関する明確なメカニズムを分かりにくくしている原因かと思います。そして何より認知機能に良いと思い込みワインを飲みすぎる事は十分注意する必要があります。アルコールの大量消費と認知障害リスクの関連を調べたメタ分析結果からは、過剰なアルコール摂取は高齢者の認知機能の低下と関連していることが報告されています(6)。

まとめ

ワインを飲むことは認知症の発症リスクを低減させるという現象はいくつかの論文では報告されています。しかし、そのメカニズムや関与成分は未だ不明瞭な点が多く、否定的な意見もあるのは事実です。

認知症の予防や治療には複数の要素が関与するため、ワインの摂取だけで完全に予防できるわけではありません。やはり日々の健康的な生活を送ることと、何より、飲みすぎには十分注意し適度な量をたしなむ程度に心掛けることが必要です。

4. 佐藤充克. (2015). 赤ワインの健康効果: レスベラトロールについて: 最近の話題. 日本ブドウ・ワイン学会誌= Journal of ASEV Japan, 26(1), 18-26.

コラム 気になるワインのあれこれ

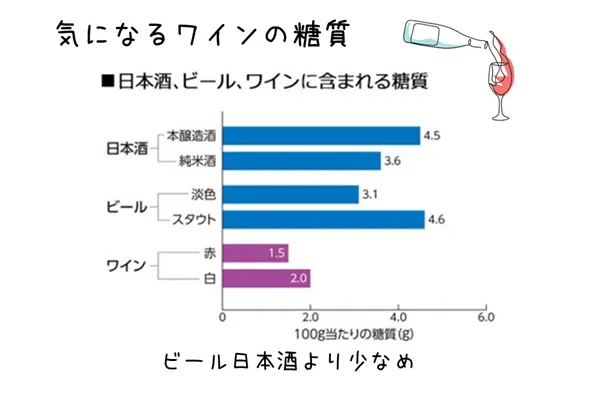

1. 気ワインの糖質は約1.5~2.0 g/100 ml

日本食品標準成分表から、100mlに対した白ワインの糖質は2.0 gで、赤ワインは1.5 g.

ビール(淡色)は3.1g、日本酒(純米酒)は3.6 g前後です。

ちなみにおにぎり1個分の白米(100 g)が37 gなので、糖質は低めであることが言えます。

2. 赤ワインと白ワインに違い

ワインは、ブドウを酵母でアルコール発酵させてできたお酒で、赤ワインの原料は黒ブドウ、白ワインの原料は白ブドウです。

さらに、原料が違うだけでなく、赤ワイン・白ワインでは製造方法が異なり、赤ワインはブドウの実、果皮、種も一緒に仕込んで発酵させるのに対し、白ワインは収穫したブドウの果皮や果肉、種子を取り除き、果汁だけを発酵させます。

ブドウのポリフェノールは主に果皮に約3割、種に約7割、果汁に少量含まれることから、これが両ワインに含まれるポリフェノール量の違いに関係しています。

3. 同じ銘柄でも成分が異なる??おすすめの品種・産地

ワインの熟成度によって味が異なることはよく知られていますが、実はポリフェノール量や抗酸化力も異なることをご存じでしょうか?

佐藤教授らの報告よると同じ銘柄でも、熟成したワインの方が高い抗酸化能力を持つ傾向にあるようです。

4. 赤ワインだけじゃない!白ワインのポリフェノールの特徴

ワインと健康の話題となると白ワインより赤ワインの方が注目されがちです。これは上記のようにブドウの皮や種子を含む赤ワインの方がポリフェノール量が多くなるからです。しかし、ワインの抗酸化力はポリフェノールの量だけによって決まるものではないという報告もあります。

また、白ワインに含まれるポリフェノールにも特徴があり、白ワインに含まれるポリフェノールは赤ワインのよりも分子量が小さく、体内への吸収効率が良いと言われています。さらに酒石酸、リンゴ酸などをはじめとする白ワインに含まれる有機酸は、痢菌、サルモネラ菌、大腸菌など食中毒を引き起こす菌に有効だとも言われています。